La presente nota, reproducida ahora en Vallejo & Co., fue publicada originalmente por su autor en la revista Lexis V(1), en junio de 1981, e intenta devolver a la memoria artística del país a uno de los más importantes poetas vanguardistas que tuvimos Enrique Peña Barreñechea.

Por: Javier Sologuren

Crédito de la foto: Izq. www.repositorio.pucp.edu.pe

Der. Wikipedia

Visión y forma secreta en la poesía

de Enrique Peña Barrenechea

Desde su aparición en el epígrafe de Gabriela Mistral (»He escrito como quien habla en la soledad») que da paso a El aroma en la sombra y otros poemas (1926), el libro primogénito de Enrique Peña, la palabra soledad acude una y otra vez a lo largo de su obra entera, signándola radicalmente, es decir, trazándole un sino, un destino, un camino. Uno de los caminos de más penoso recorrido pero que, en espléndido desquite, conduce también a las más lúcidas experiencias existenciales y a las más ricas y profundas vetas de la vivencia poética. Gran tema (aunque este término parezca trivializarla) explorado y acotado magistralmente, como es bien sabido, por Karl Vossler en el vasto dominio de la poesía hispánica.

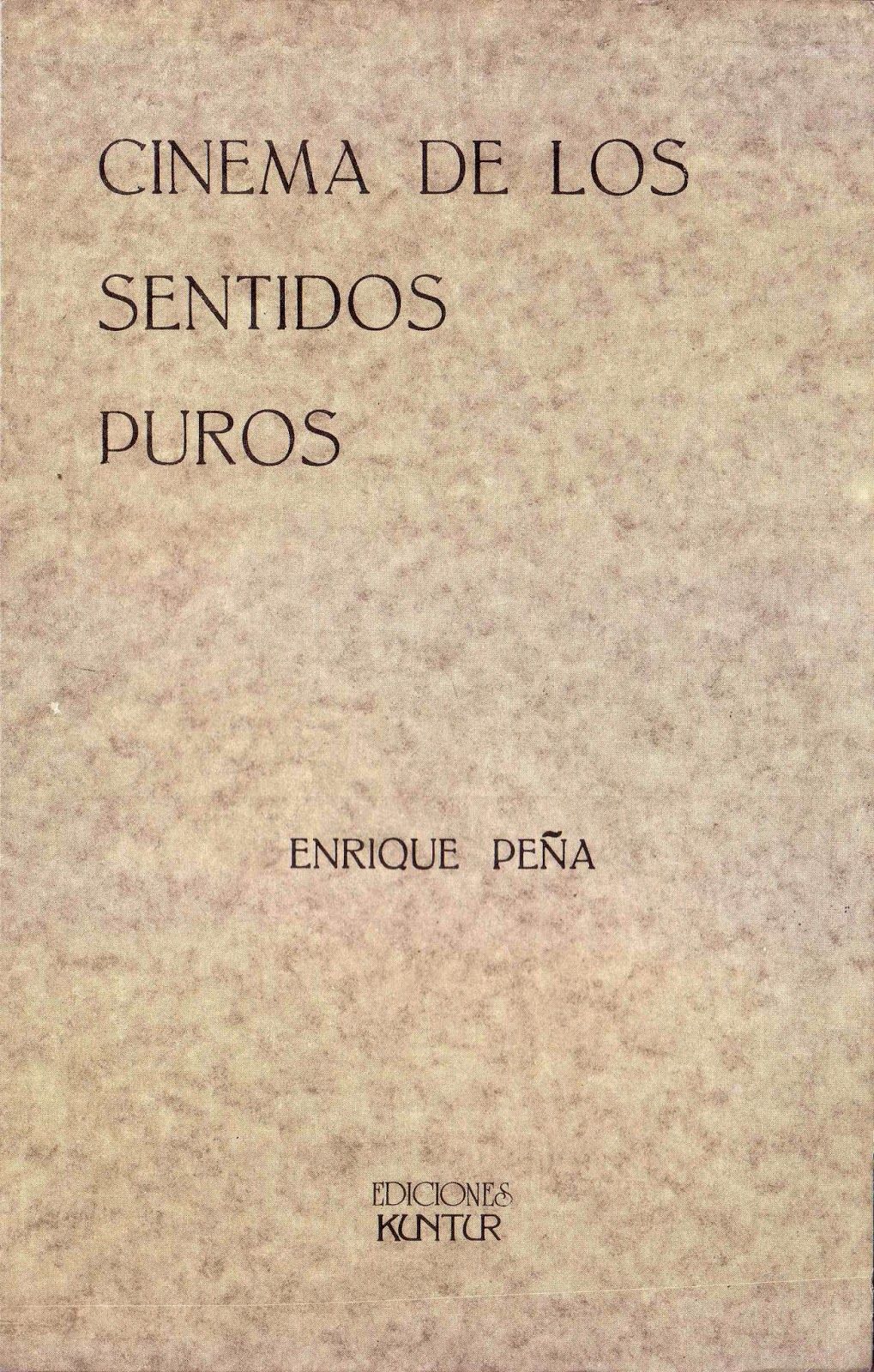

Entre los poemas en prosa de Enrique Peña, hay uno (el 2 o. de Cinema de los sentidos puros, 1931) en el que, de modo muy particular, se asiste a una suerte de figuración del drama que siempre entraña la conversión de la experiencia onírica en palabra. Uno de sus pasajes se inicia con esta simple indicación: «El hombre en el centro mismo de la soledad». En ella vemos el señalamiento de la condición propia del poeta en el acto de crear; nada más que la percepción interna y los signos que recogen su latido, nada menos que el descubrimiento (por el re-cuerdo) de un sentido. Por otro lado, esta ingente operación total de la conciencia queda expresada en una ecuación simbólica: «El hombre siente entonces en su carne el bullir de los mares y es una ola gigante que se traga a sí misma. El hombre es el mar. Creedle, a través de todas las latitudes y todos los designios».

El poema 20 del mismo libro constituye una de las claves más explícitas de este sentimiento como el ámbito donde sueño y vigilia se entrelazan inextricable mente, donde el hombre se debate y se hace poeta: «En esta soledad nazco y envejezco; tengo mil años y me piso las barbas. (…) En esta soledad me arrastro y dejo babas./ En esta soledad, a veces soy, también, un trébol, un hilo de lluvia. (…) Yo desespero, amigos, de esta soledad. Yo estoy contento, amigos, de esta soledad».

Pero quien la padece y la goza nos la revela, nos invita a acompañarlo, pues este sentimiento es de carácter convocatorio. A diferencia de otros, despierta y congrega estados anímicos que necesariamente lo constelan: nostalgia y anhelo, melancolía y angustia, y muchos otros a los cuales matiza con inagotable precisión. Y entre los estados afines es el silencio uno de sus elocuentes y principales acompañantes, su patética manifestación tangible. Se tiene así a esa criatura bifronte (soledad-silencio) absorta ante la muerte, y se establece del modo más natural la identidad entre ésta y la noche:

Se abre la soledad como una flor nocturna.

blanca la soledad en la noche purísima,

negra la soledad en la noche profunda.

Conoce toda ruta, alienta en toda llama,

se oculta en todo sótano, vive en toda palabra, pero alguien va borrando al alba sus pisadas

en los largos caminos que por la noche avanza.

(«Noche de Retomo a /asombra, 1936)

Perderse en la soledad no significa aniquilarse en ella ni perder la palabra. Esta salta de ella como el fuego de la yesca. Paradójicamente, la soledad es el acicate que impulsa hacia la expresión dialogística: ese hablarse a sí mismo, ese decirse las palabras que procuran asegurarnos, por lo menos, nuestra identidad y existencia. Nuestra identidad existencial. No. No somos fantasmas sumidos en la oscuridad y el silencio, y anodinamente atravesados por los demás seres como por rayos luminosos, sin que nada cambie en nosotros. La palabra poética es, antes que nada, la confirmadora de una existencia en lo sustancial idéntica a la de los demás hombres. Corroboración de que somos en tanto vivimos el amor, la verdad, la justicia, la libertad, la muerte. Es a este suelo primordial ―sin cuya consolidación no se puede acceder a las instancias formales internas y externas― al que llamamos forma secreta, ateniéndonos a los componentes semánticos del término: Secreto. Lo que se tiene reservado y oculto: reserva, sigilo, silencio. Forma matriz, pues; ordenamiento radical hacia diversas actitudes, orientaciones y valores.

«Desde la más secreta aldea de mi sueño te traigo este silencio» (inicio del poema 8 de Zona de angustia, 1952), ha escrito Enrique Peña aludiendo a esa primera entidad concertada, a ese asentamiento original y central del que inevitablemente parte la expresión poética. Ha partido con sus palabras, discurre en su poema para traerle ―declara― un silencio. Nosotros sabemos o sentimos que este no es un vacío, sino, en la más contrastante paradoja, una plenitud la que le está ofreciendo. De ahí, por consiguiente, que al designar con Secreta forma de la dicha ( 1947) una colección de sus sonetos (punto de arranque, por lo demás, de nuestra reflexión conjetural, el poeta haya apuntado incruenta y certeramente al corazón de una realidad tal vez apenas entrevista.

La forma secreta se da más acá de la forma interior. Si ésta (en lo más arraigado y puro de la poesía de Enrique Peña) estriba en los sentimientos de exaltación ascendentes hasta la euforia misma y en los de caída en las simas de la tristeza y la zozobro -un arco abierto y recorrido constantemente en los términos vivenciales de su experiencia anímica-, en aquélla se halla la condición germinal del sentimiento de la soledad que, como lo estamos señalando, informa sustancialmente la totalidad de su poesía, lírica en esencia, canción remontándose desnuda y libremente. Es forma desde el momento en que le es inherente un dinamismo centrípeto y se cierra y define en una estructuro que, a diferencia de la forma interna, es ajena a cualquier suerte de signos, pero condición indispensable para que éstos, ya en una segunda instancia, se ordenen adecuadamente.

La soledad, como también lo hemos indicado, se consustancia con el silencio, a tal punto que resultan intercambiables el silencio de la soledad y la soledad del silencio. Por eso, así mismo. resulta válida la lectura de la palabra silencio como si se tratara exactamente de la palabra soledad. Ante estas simples observaciones, un pasaje como el siguiente: «Un nuevo silencio crea sus formas,/ su sola actitud» (correspondiente al poema XIV de Comprobación de lo perdido, 1936) se constituye en corroborante de la intuida existencia de esa forma secreta. Y la gestación que entraña y hace posible el surgimiento de nuevos objetos, de realidades impares, queda dicha en estos versos del primer poema del libro que acabamos de mencionar: «Revienta en astros la soledad herida/ Abierta al cielo, al hondo cielo sin abrazo». Versos preludiados ya en el poema XXIII de El aroma en la sombra y otros poemas, su libro inaugural: «Desde el fondo de mí hay una anunciación/ que va ll errando toda mi soledad de estrellas».

Ahora, véase cómo se eslabona la noche con la soledad y el silencio (los presupuestos primeros) en una tríada ordenada indefectiblemente a la creación:

Yo digo es la noche, y se yergue -cada vez más

alta, una torre de música dorada en donde un niño

alucinado canta.

¡Oh noche mía, la invisible, la íntima, la diáfana;

la que me crea mares y montañas,

la que sale de mí y vuelve a mi alma!

(Poema 9 de Zona de angustia)

«Yo digo», es decir: desde el transcurso nocturno (solo, silencioso) surge un canto; desde esa noche, intransferible, de su visión poética, surgen los objetos creados que llevan en sí mismos sus marcas de origen. Salen de ella y a ella vuelven, aunque trasmutados.

Soledad ―silencio― noche son tres fases de una misma conciencia abierta a

la vez a la creación y a la muerte. Aguda conciencia de la caducidad que acompaña y prolonga, con la constancia de la sombra, a todo lo creado. Tales son las motivaciones ―a veces fuertemente patéticas― que obseden sin tregua al poeta que dice su confiteor claro y conciso:

La culpa está en nosotros

por querernos mirar en esas aguas del lago del misterio.

(…)

Nuestro mar, es la noche, nuestra barca, el recuerdo.

La culpa está en nosotros

por querer hermanamos con los muertos.

(Poema VIII de «La noche larga» de

El aroma en la sombra y otros poemas)

Sin embargo, es preciso «forzar la soledad». La poesía se vale de la red del lenguaje, transformándola y tendiéndola sobre el revés originario del mundo. Con ella, Enrique Peña ha forzado la soledad y su soledad lo ha forzado con parejo ímpetu en una travesía en que el mar es conciencia dormida o vigilante; muerte es la noche; el silencio, la soledad engendradora; la soledad, la secreta forma, la actitud íntima y primordial sin la cual nada hubiera sentido ni dicho ni creado.