Por: Rafael-José Díaz

Crédito de las fotos: Centro Studi Jorge Eielson/

Martha Canfield

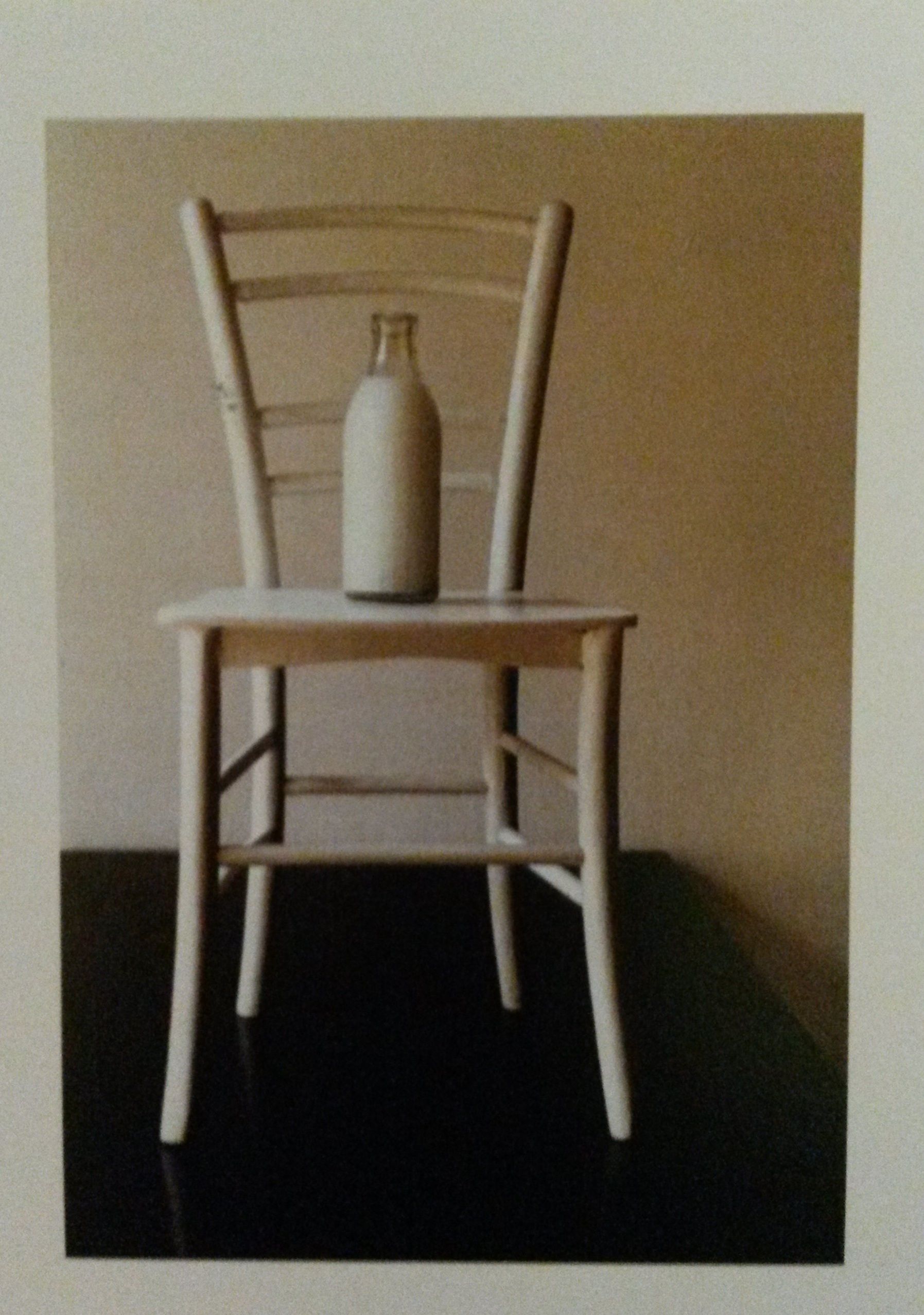

Una silla en Milán.

Cuatro cartas de Jorge Eduardo Eielson y un recuerdo

Supe entonces (¿pero lo seguiré sabiendo ahora?) que el diálogo es siempre infinito. ¿Y aquella silla era eterna? Los dos hablamos, recogidos, uno al lado del otro (no uno enfrente del otro, sino uno al lado del otro: mirando hacia un vacío que está, pleno, delante de nosotros). El diálogo puede reanudarse ahora aunque finjas que no estás y que, como entonces, te has levantado un momento para esconderte en un lugar que la conversación alberga como un perfume de lo que pasó, invisible, a nuestro lado. Yo recuerdo una silla. Una silla en Milán. Una habitación en Roma. Un apartamento en Jena. Una casa en Tenerife. Una playa en Cerdeña. La silla que recuerdo no la recuerdo con los ojos: la recuerdo con el cuerpo. Es una silla en el extremo de una habitación vacía. Una silla en la que el invitado se sienta para descansar y en la que inmediatamente se siente cómodo en la habitación extranjera. ¿Vivir es una obra maestra? ¿Vivir ahí un instante, sentado en una silla rodeada de paredes cálidas, con un gato, quizá, enredado un segundo entre las piernas, con la claridad de una sobremesa de marzo o de abril en los ojos, y la silenciosa presencia ausente de Michele en la casa, en otras habitaciones de papel o de tela, era vivir ahí, entonces, una obra maestra? Cuánta impericia hace falta para no saber, para no darse cuenta hasta muchos años después de lo que todo aquello significaba: la silla y la conversación, la bienvenida y la tarde, la sonrisa y la voz, las despaciosas miradas. Sentarse es una obra maestra. Estar sentado en la silla del atardecer, habitación junto a habitación, pasillos anudados a pasillos, ventanas que se asoman a la calle Stampa de Milán, nada que deba comprenderse, nada que no pueda comprenderse, todo sencillo como la inclemencia, todo en orden como la vida nunca postergada o poseída. Sabía entonces tan poco de ti, sé ahora tan poco de ti, que aquellos instantes son todo lo que sé, un regalo para el viajero, unos pasos que se acompasan con lo que nace en la noche oscura del cuerpo para poder atravesar un cuarto, un cuarto de estar, una habitación sin nadie, la despoblada crudeza de lo intensamente vivido. ¿Y de qué hablamos entonces? Apenas lo recuerdo. Hablaríamos de una silla en Milán, de una habitación en Roma, de un apartamento en Jena, de una casa en Tenerife, de una playa en Cerdeña. ¿De una plaza en Lima? De los libros en orden y de la vida mojada. Cuánto enseña el silencio, cuánto la perdidiza memoria, cuánto los diálogos desvanecidos, cuánto el misterio de dos sillas una al lado de la otra. Las calles de Milán, horas después, tejieron para mí su laberinto de incitaciones y condenas. Nada extraordinario, como desvestirse en medio de la ciudad, llorar en una esquina desdibujada mientras somos consolados por un desconocido, añorar una playa en la que fuimos felices: nada extraordinario. Que todo aquello con que llenamos nuestra vida no es menos verdadero que el vacío y que para descubrir siquiera un fragmento de vida hay que despojarse de todo lo vivido.

Crédito de la foto: WWW.CLAIRE-LUNA.COM

*

Conocí a Jorge Eduardo Eielson en la primavera de 1996. Fue la poeta Martha Canfield, con quien compartí horas maravillosas en Florencia, quien me recomendó que llamara al poeta y le propusiera visitarlo en su casa del número 4 de la calle Stampa de Milán. Así lo hice, animado no solo por el desparpajo que da la juventud, sino también por el hecho de que un año antes, en enero de 1995, Jorge Eduardo Eielson me había enviado una carta –la primera de las cuatro que me mandaría– en respuesta a la que yo le había cursado a finales de 1994 con ejemplares de la revista Paradiso. Por entonces vivía yo todavía en Tenerife, pero muy pronto, en febrero de 1995, me trasladaría a vivir a Jena (Alemania). Me resulta ahora curioso, al recuperar y releer las cartas que me escribió Jorge Eduardo Eielson para darlas a conocer en esta espléndida revista peruana por invitación de Mario Pera, que la primera de ellas, de 1995, y la última, de 2001 (la única manuscrita), fueran enviadas a Tenerife, mientras que las otras dos, de 1996 y 1997 respectivamente, las recibiera en Jena. Tres de las cartas de Eielson, además, fueron enviadas desde Milán, pero la segunda de ellas, la de agosto de 1996, tiene remite de Gardalis (Cerdeña). Es como si la amistad trazara unos cuantos círculos (o nudos) entre el continente y las islas, entre Alemania e Italia, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Cerdeña y Tenerife (y los –para mí– desconocidos Pacífico y Perú de fondo). Y otra curiosidad, fruto quizá de lo que algunos llamarían el azar: hay una carta por estación, una carta de invierno, otra de verano, otra de primavera y otra de otoño. Michele Mulas (“el rey de Gardalis”) murió en 2002. Los últimos años de Jorge Eduardo, hasta su muerte en 2006, fueron, por lo que supe después, sobre todo por Martha Canfield, muy duros. En mi recuerdo, aquellas horas compartidas en una habitación de Milán y las palabras, siempre tan finas, que contienen sus cartas, han permanecido siempre como una prueba de que a veces, entre los seres humanos, la poesía puede producir milagros.

Crédito: Centro Studi Jorge Eielson / Martha Canfield

4 cartas de Jorge Eduardo Eielson a Rafael-José Díaz