Por Ignacio Salinas*

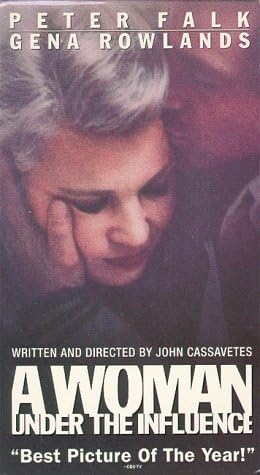

Crédito de la foto (izq.) www.mubi.com /

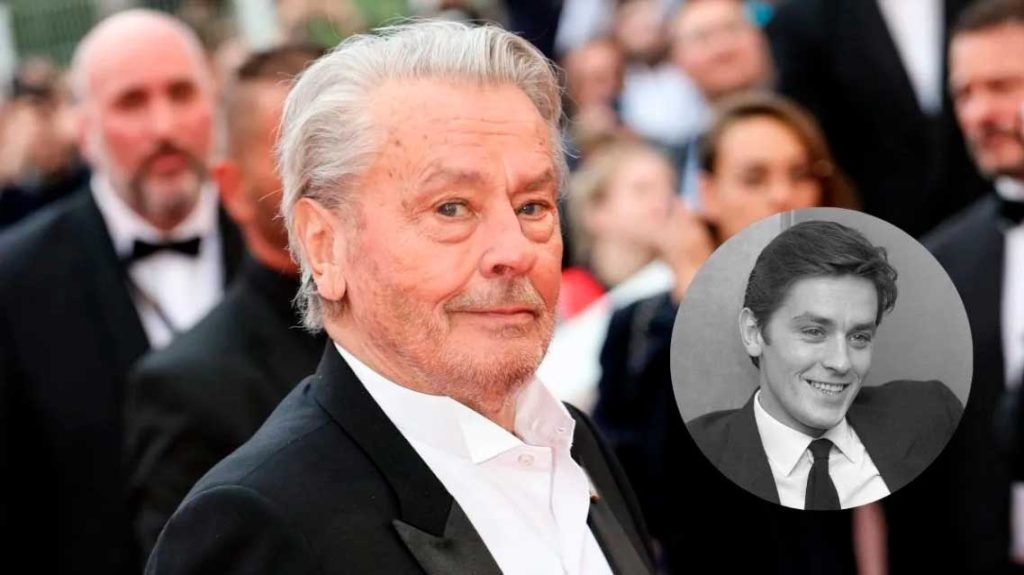

(der.) www.amazon.es

Sobre Gena Rowlands y Alain Delon

Mi madre ―pobrecita ella― no heredó, tampoco me pregunten de quién, el cabello y los ojos claros de sus hermanas mayores y, por esa razón, durante su infancia rechazó con vehemencia el azabache de su ―a la postre― senda melena y el nogal profundo de sus ojos. Mi abuela, en algún momento de 1970 o 1971, habiendo notado que la colorimetría de una de sus hijas era motivo de aflicción, sentó un día a mi madre en su regazo, frente a la sección de espectáculos del diario.

–Mira– dijo mi abuela, apuntando a una bella muchacha de ojos profundos, cara ovalada y sonrisa menguante.

–¿De qué color es su pelo?– le preguntó.

–¿Negro?–

–¿Y sus ojos?–

–¿Marrones?–

–¿Y a quién se parece?– la niña se tomó un segundo para responder.

–A mí– mi abuela, que solo se permitía alguna muestra de cariño cuando la situación lo ameritaba, decidió que su labor había culminado y se limitó a comentar que aquella señorita era una famosa actriz y que sus fotos cundían portadas en todo el mundo. Mi madre se detuvo nuevamente a contemplarla. El rostro de Ali McGraw era el de una hermosa chica con ojos bronce antiguo y cabello de ébano que había conquistado Hollywood con una simple y honesta película llamada Love Story. Y simple y honesto fue el sosiego de mi madre frente a ese espejo de papel. Y sencilla, verdadera y duradera fue, a partir de ese día, la pacífica ―y orgullosa― comunión con su propia imagen.

Ali McGraw y la sabiduría de una abuela permitieron a mi madre superar sus inseguridades. Y de qué manera tan efectiva. Tan solo le valió a ella verse en una foto. Poco esfuerzo nos tomará comprender que Ali McGraw no era el antídoto, sino el cine en general, la capacidad que tenía y tiene para proyectarnos y validar la imagen exterior y la psicología interior del espectador. Las imágenes curan porque imitan a la vida y dan agencia a quienes, al principio inseguros, se reconocen del otro lado. En definitiva, el séptimo arte es una máquina transformativa aspiracional, un vehículo que nos permite escapar momentáneamente de la realidad para retornar al mundo tangible con una nueva perspectiva de la vida, con una nueva voz que es propia, ya no prestada. Como dice el crítico Roger Ebert: “el cine es una máquina de empatía”.

Gena Rowlands y Alain Delon fueron dos de esos agentes transformadores. Fallecidos a mediados de agosto, apenas con cuatro días de diferencia, ambos fueron intérpretes de una profundidad única que, aunque de orígenes y registros diferentes, enarbolaron frente a las cámaras personalidades poco frecuentes en el cine comercial, abriendo paso a que más personas pudieran hallarse en ellos. Rowlands y Delon, máximos exponentes de importantes y añejas tradiciones del séptimo arte ―el cine independiente americano en el caso de ella y la nueva ola francesa en el caso de él― nunca se encontraron en la gran pantalla, a pesar de ser contemporáneos, y no se tiene registro de que se hayan conocido fuera de ella, pero qué duda cabe que con sus sensibles interpretaciones lograron producir, en conjunto, un sentimiento común en los espectadores.

Gena Rowlands (Wisconsin-EE.UU., 1930) nació en un ambiente familiar propicio para la cultura y la libertad creativa. Las constantes mudanzas por el trabajo de su padre le permitieron una capacidad camaleónica muy útil para su brillante carrera. Pronto recibiría instrucción formal en la Academia Americana de Artes Dramáticas de Nueva York, donde a pesar de que prometió no enamorarse para concentrarse en su carrera, sucumbió ante los encantos de un tal John Casavettes. Él, quien se convertiría en su más importante aliado, se haría un nombre propio como el eximio cineasta que fundó el cine de autor en EE.UU., y quien dirigiera a Rowlands en varios de sus mejores roles.

Hago propios los apuntes de Richard Brody, crítico de la revista The New Yorker, cuando menciona que Rowlands proponía una vastísima “expresión emocional, combinando extremos de fuerza y vulnerabilidad, de exhibición manifiesta y de vida interior”. En sus papeles más conocidos, la actriz dio vida a un crisol de mujeres: fue una madre abnegada, pero de relaciones dudosas (Gloria, 1980), también una fisgona de las terapias de su vecino psicoanalista que termina por cuestionar su propia vida (Another Woman, 1988), y una paciente con Alzheimer que intenta recordar su historia de amor (The Notebook, 2004).

Pero es con A Woman Under the Influence (1974), bajo las instrucciones de Casavettes, donde ofrece su trabajo más soberbio. En ella interpreta a una madre víctima de crisis nerviosas que intenta ser funcional para su marido y sus pequeños hijos en una sociedad machista. En este rol, impredecible y cariñoso, entrega, y no creo estar equivocado, una de las mejores actuaciones de la historia del cine. Rowlands es, así, el amplificador de un cúmulo de voces reservadas, complejas, ignoradas y latentes que, tras verse reveladas por la actriz en la pantalla, se vuelven incandescentes, enhiestas y renovadas. Ella fue, y es, sin duda, un catalizador de la personalidad femenina en el arte.

Con Alain Delon (Sceaux-Francia, 1935) el dandy del cine francés, ocurre algo similar, pero no idéntico, más vinculado a una noción de contraste, a la idea de que la belleza también puede albergar dolor y melancolía. En una vida largamente opuesta a la de su par americano, Delon fue influenciado por la temprana separación de sus padres y pronto se transformó en un adolescente rebelde y problemático. Por su prontuario debió haber sido rechazado por las productoras de cine, pero para su suerte ―o tormento― vino al mundo con un rostro de querubín apuesto, magnético y etéreo. Tras un errático servicio militar, sus apariciones cuasi accidentales en películas ―sin mayor instrucción profesional y auspiciadas por sus rasgos cincelados― supieron consolidarse por su carisma, estilo y grandes dotes como actor.

Brigitte Bardot, otra legendaria figura del cine galo, fue pareja de Delon ―una de las tantas― durante los años sesenta. Al fallecer, la BB declaró que su antiguo amor “representó lo mejor del cine de prestigio francés”, siendo “un embajador de la elegancia, del talento y de la belleza”, y que tras su partida “perdía a un amigo, a un alter ego, a un cómplice”. Esa complicidad con el espectador define, así como ocurre con Rowlands, la huella indeleble de Delon.

El francés fue el primer Tom Ripley, encantador, manipulador y arribista (Plein Soleil, 1960). Luego encarnó a un personaje opuesto, el trágico hermano menor de una familia siciliana que intenta sacar a los suyos adelante, en búsqueda del sueño italiano (Rocco y sus hermanos, 1960), para después cambiar de zapatos e interpretar a un noble combatiente del risorgimento que se enamora de la hija de un príncipe en decadencia (El gatopardo, 1963).

Pero son sus obras silentes, acaso nostálgicas, las más recordadas. Su papel como un honorable asesino a sueldo ―si acaso solo el cine o la literatura pueden permitirse ese oxímoron― en El Samurai (1967) es de una sutileza magistral, donde con mínimas expresiones revela la inmensa complejidad de su personaje. También ocurre esto en Primera noche de quietud (1972), cinta menos conocida, donde encarna a un desgarbado y rendido profesor que, escapando de su pasado, se envuelve en un amor prohibido y en extrañas compañías.

Alain Delon representa la idea, naturalmente confrontada, de que la belleza puede albergar un dolor ignoto o una melancolía incurable, un concepto que lo acerca con el espectador, pues resulta en una apreciación más fiel de la vida, que no es otra cosa que un espacio y lugar en donde la belleza, queramos o no, confluye con la fealdad.

Como dijo Laurie Anderson cuando en 2013 murió Lou Reed, su esposo y excantante de The Velvet Underground, “el propósito de la muerte es la liberación de amor”. La coincidente partida de Rowlands y Delon hace florecer una serie de largos y merecidos homenajes que los conservan, por lo menos, unos momentos más con nosotros. El propósito de la muerte también es la retención de la memoria. En referencia a la frase de Anderson, es difícil amar a alguien que no se haya conocido, y si bien muchos solo interactuamos con estos dos artistas desde nuestras butacas, sí que nos adueñamos de sus personajes.

El oficio del actor es bello pues es despojado de toda propiedad: un papel ya no le pertenece a quien lo encarna, sino a quien lo disfruta, a quien lo abraza. No le pertenece a una muchacha de pelo negro y ojos marrones, sino a la niña que descubre su reflejo en un periódico, a miles de kilómetros de distancia. El propósito de la muerte es la liberación de amor y, en este caso, el amor es la apropiación del arte de estos dos legendarios y queridos actores. Farewell, Gena. Au revoir, Alain.

*(Lima-Perú, 1997). Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lee, escribe y vive pendiente de las rimas internas en las sentencias y demandas de diversos juzgados e instancias. Le gusta el cine y espera pronto llevar a cabo una película utópica surrealista basada en una realidad peruana atenuada, para no agobiar al espectador. Insiste en que el celuloide es un espejo y toma prestada aquella sensible idea de un famoso crítico de que los proyectores son máquinas empáticas.