Por Rafael-José Díaz*

Crédito de la foto (izq.) El autor /

(der.) ATTK Ed.

Un aprendizaje del dolor.

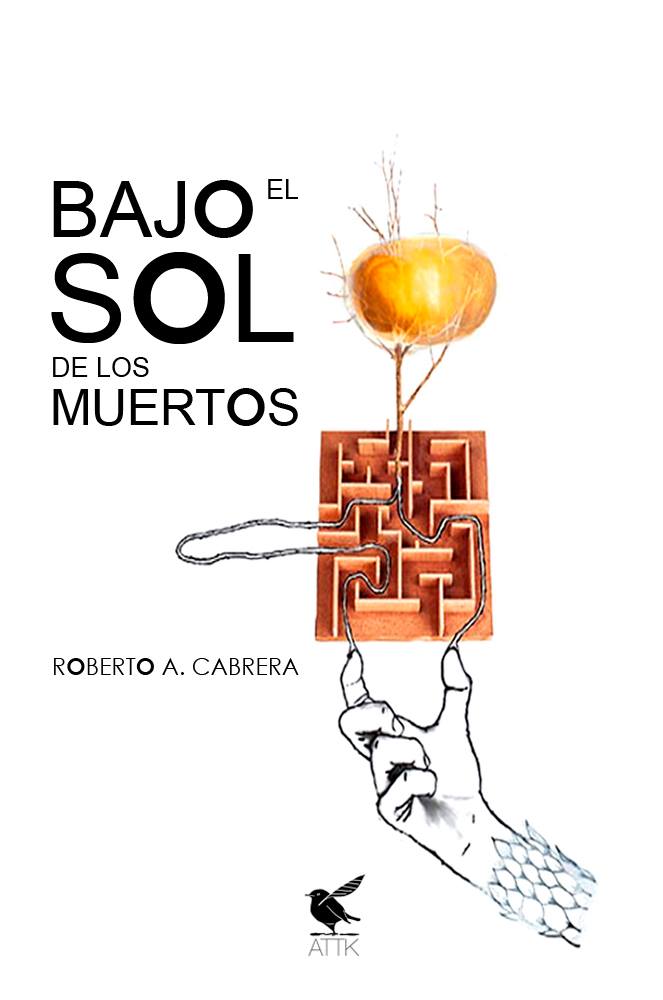

Sobre Bajo el sol de los muertos (2015),

de Roberto A. Cabrera

Una especie de fantasmagoría de naufragios, frustraciones, soledades y “estertores de una fe casi perdida” se despliega en la novela Bajo el sol de los muertos (2015). La obra se vertebra a partir de un paseo, el que su protagonista hace al regresar del trabajo a casa. El “viejo camino vecinal” es, en rigor, el espacio único de la novela. Sin embargo, en un momento determinado, y sin que el lector se lo espere, comienzan a brotar, casi como las ñameras que bordean el camino, fragmentos que parecen pertenecer a otro discurso, a otra novela, y que poco a poco van proliferando, anudándose unos a otros, hasta componer una especie de collage muy complejo que el lector tiene que reconstruir. Es decir, que lo que parecía que iba a ser simplemente una versión más de la rubendariana “fiesta sensitiva de ver la piel del mundo”, una especie de relato lírico o contemplativo basado en una introspección no menos rubendariana, se tuerce en un momento determinado y deja aflorar los cuellos rotos de los cisnes. Es este atrevimiento lo que va a hacer de Bajo el sol de los muertos una novela imprescindible.

Los juegos espectrales (o especulares) que rezuman de la epidermis del relato a partir de aquí se van a ir multiplicando con flashbacks, referencias, citas, pasajes transcritos del diario del protagonista, cartas, toda una multiplicidad de discursos desdoblados. El primer fragmento citado del diario habla de las “ñameras, esos seres-rostros, esos enigmas vivientes”. Y, de pronto, nos damos cuenta de que todo el libro es como un gran rostro que estuviera emitiendo una señal muda, una mueca de llanto o desesperación, un gesto de perplejidad o de irrisión ante el mundo. El libro se ha ido construyendo sobre la acumulación de los fragmentos porque en el fondo intenta trasladar un balbuceo ininteligible, un estado traumático y paralizador cuyo revés es, justamente, la totalizadora retahíla de retales lingüísticos.

Estas “reescrituras y correcciones infinitas”, esta “ficción sedimentada” del yo, perturbadora sucesión de máscaras que nada sino la sombra de un rostro parecen ocultar, serían una especie de ejercicio pirandelliano, más que pessoano, que a partir de este momento va a dedicarse a enredar los hilos biográficos, o falsamente autobiográficos, del profesor protagonista, marioneta de su propio destino.

La memoria, como ese cuarto de la escena primigenia, esa que el autor sitúa en la primera adolescencia, es una jaula rodeada de espejos. Es decir, que lo que nos devuelve es siempre la multiplicación del encierro, la doble mordaza de las rejas del lenguaje. En los espejos que se reflejan los unos a los otros los cuerpos aparecen fragmentados, opacos, desdoblados, confundidos: se ve una espalda, un rostro, otra espalda, un perfil, dos cuerpos que se dan la espalda. En esa memoria disuelta en filamentos de reflejos nada es lo que era y todo es lo que nunca dejó de ser.

Se van sucediendo los pasajes situados en la infancia, la historia de unos niños sometidos a un riguroso régimen de vida. Estos niños, que “han aprendido a no quejarse”, sufren por ejemplo, la avaricia de la madre, que les entrega cada semana unas finísimas tiras de goma de borrar que deben durarles cinco días. El aprendizaje de los niños está siempre sometido a esta racanería, a esta especie de histeria del ahorro.

No sorprende entonces la crudeza de algunas imágenes: apareamientos animales (de arañas, de perros), leídos en enciclopedias u observados a través de la ventana del piso, como si de algún modo la imaginación y la mirada fueran intercambiables; o la imagen de ese hueso que los niños encuentran en el fondo de un barranco y que uno de los adultos certifica como “fémur humano”, imagen de la desnudez y del desamparo, de la intemperie como destino último de nuestros huesos, o emblema apenas barroco que une la infancia y las postrimerías en un fragmento intensísimo. O la imagen de la rana que el primo mayor lanza contra la pared. O la agonía de una abeja mientras es asediada por las hormigas que van a comérsela. O, luego, la imagen del lagarto descompuesto en el fondo de una lata de aceite. De aquí a los intentos de automutilación del protagonista no hay más que un paso: golpes de la cabeza contra la pared. Entre tanto, los únicos sueños son pavorosas pesadillas: la del lechón con cara de niño al que el protagonista degüella o la del cadáver de una niña conservado durante mucho tiempo en la casa familiar.

Ese mundo de sordidez, de postración, de bajeza moral, que puebla el piso en que se sitúan los fragmentos de la “familia”, recuerda el mundo desintegrado de las películas de los austriacos Ulrich Seidl, Michael Haneke, o las novelas de los también austriacos Thomas Bernhard o Elfriede Jelinek: los personajes se restriegan en su miseria humana, el “muchacho”, que ya había sufrido esos episodios de autolesiones, llega a herir jugando con unas tijeras a la hermana y a punto está de matarla; la madre intenta suicidarse arrojándose por el balcón, el padre es virtualmente devorado por la madre mantis y el final de la hermana, quizá el personaje más inocente de la novela, el único al que exculparíamos sin lugar a dudas, es aterrador.

Lo que, de alguna manera, se busca aquí es “clarificar lo vivido en casa”, según el ejemplo de Kafka, al final de la Carta al padre: haber logrado algo tan próximo a la verdad que pueda hacernos más fáciles la vida y la muerte. Por eso este es un libro que hiere: está escrito como quien atraviesa una herida, la explora, la abre hasta más allá del dolor para desinfectarla, para ofrecerla limpia, herida siempre, pero ahora vendada, como envuelta por las vendas transparentes del lenguaje. En este sentido, la prosa del libro tiene algo de límpida, de cristalina, pero como el cristal de un agua que reflejara un fondo turbio. Hace pensar en aquella escena de Stalker, la película de Tarkovski: aquella en que la cámara atraviesa un estanque lleno de objetos posados en un fondo legamoso, como bañados en un oro transparente. En Bajo el sol de los muertos la translucidez coincide con la más intensa pátina de inmundicia moral.

Durante todo este proceso de aprendizaje del dolor, por recordar el bello título de Carlo Emilio Gadda, dos figuras van a dominar la infancia y la adolescencia del protagonista: la madre, que de alguna manera representa lo indistinto, lo sin distancia, la sensorialidad radical, táctil, inmediata, los gritos, los gestos, el lenguaje visceral del balbuceo y de la queja; y, por otra parte, el padre, que simbolizaría cierto equilibrio, el logos constructor de sentido, los vínculos con el pasado de la tribu, la escapatoria a través de la cultura, el discurso, la unión armónica representada por la mano del niño pegada a la mano del padre: uno de los poquísimos recuerdos felices evocados en la obra.

Todo está dominado por la hipersensibilidad, por una exacerbada capacidad de sentir y de sufrir que, en la fase de la rebeldía, la adolescencia, se canalizarán fundamentalmente hacia el arte y hacia el sexo. En la descripción de la primera visita al amigo de adolescencia, Bruno, se describen los pormenores del piso mugriento, el temblor de las manos que tocan el piano, las cucarachas que corretean por la partitura de Mendelssohn. De alguna manera, el arte y el sexo, que son vías de escape de la suciedad de la vida, se ven una y otra vez manchados, prostituidos, burlados, por esa misma suciedad.

Estamos ante un libro plagado de cortes, de mutilaciones, abierto en canal, rajado en cientos de partes, múltiples huecos que separan un fragmento de otro, huecos en los que se oye el jadeo de la mano que escribe, la respiración ansiosa del escritor que se niega y que se impulsa, que necesita escribir para ser, un escritor que lo es de uno de los modos más auténticos que conozco: el de quien estaría dispuesto a sumergirse en el silencio más absoluto si tuviera alguna sospecha de que su escritura traiciona lo que espera de ella.

Y, de alguna manera, a medida que la escritura avanza la buscada liberación se revela cada vez más lejana. El arte, finalmente, no libera de la vida. Y, así, el libro tiene una estructura en forma de bola de nieve: la segunda parte es el doble de extensa que la primera; y la tercera, el doble que la primera y la segunda juntas. Como si, a medida que crece, el libro se volviera más amenazante. Como si las palabras fueran cavando su propia tumba en medio de un fragor cada vez más estridente. La bola de nieve del lenguaje que crece al mismo tiempo que el desierto. Una escritura que cae y que a medida que cae se deshace y se engorda, aplasta y corrobora, se desmorona y se superpone. La irradiación de ese blanco final de la página sería algo así como la sutura final de la palabra y la muerte.

Claro, porque en realidad es un Bildungsroman, una novela de formación, pero al revés: del presente en dirección al pasado. Como si la memoria hubiera estallado en mil pedazos que es labor de la escritura reconstruir. Puede parecer contradictorio con lo que afirmé antes, pero es como si leyéramos en cierto modo un cuaderno de curación, un compendio de mantras, una colección de emblemas autorreferenciales que se van desplegando en la panoplia de la escritura como si estuvieran siendo proyectadas en las paredes de una caverna que no es otra que la de la propia conciencia. La escritura, a la vez que hiere, sana.

Bajo el sol de los muertos es tan apasionante, además, porque hay muchas novelas dentro de esta novela. Una de ellas, no de las menos fascinantes, es la que el protagonista/autor de un diario inventa para sí mismo como personaje de un relato situado en una ciudad europea. Pero, un momento. ¡No, no es una ciudad europea, son tres!: París, Lisboa, Berlín: allí, en esas ciudades, es otro, es otros, vive vidas que el deseo ha tejido desde hace mucho. Y es en la escritura de esas vidas vividas entre las líneas de estas muchas otras vidas de ficción que aquí se leen donde asoman esas otras novelas posibles, las novelas de la bohemia reducida a cenizas, las de la radiante juventud soñada, que es la otra cara, no quemada, no sucia, menos emborronada, de la moneda gastada de la vida.

Pero esta obra es también modélica en su asimilación de las referencias culturales, literarias, múltiples y siempre atinadas: están tan bien adheridas a su propia materia, tan perfectamente imbricadas en la trama, que apenas si se notan. En una reciente relectura anoté: Dante, Schopenhauer, Pirandello, Jaccottet, Melville, Jünger, Kafka, Stanislav Lem, Canetti, Beckett, Leopardi, Cernuda, Whitman, Proust, Hesse. Se los menciona o se los cita no por ningún alarde de erudición, sino porque son pertinentes en el justo momento de la trama en que aparecen.

Entre el presente y el pasado, entre la realidad y la ficción, entre la verdad y sus máscaras, nos habla siempre un narrador, y aquí voy a emplear un vocablo inventado por Roberto A. Cabrera, “egotrapecista”, es decir, todo lo contrario de un narrador egocéntrico. Este narrador es un “malabarista de la alteridad”, es decir, alguien que juega y se desplaza, sube y baja de las alturas más sublimes del éxtasis estético, cuasi religioso, a las cloacas de la más cruda desafección, a las navajas del deseo sin alma, a los territorios del vicio en su costado más sórdido, banal. Entre la banalidad, por tanto, y la excelsitud, anda aquí el juego: ambas igual de inefables y ávidas de realidad, ardientes de lenguaje, trágicamente insaciables.