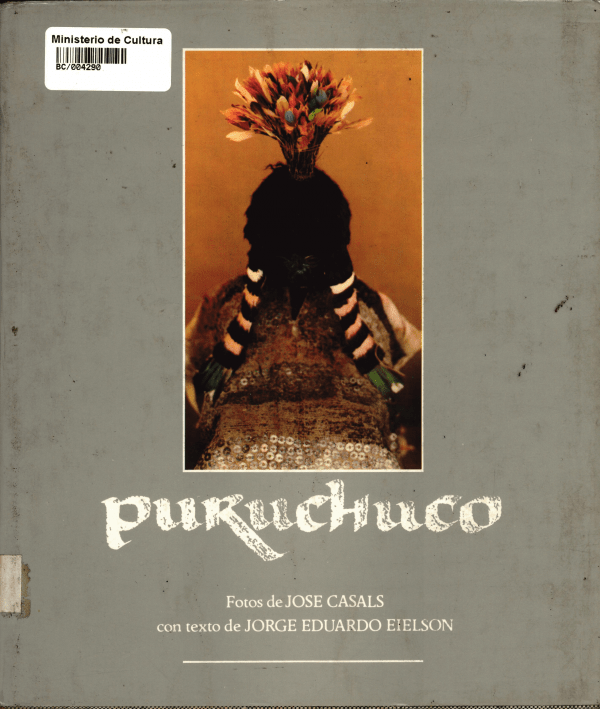

Este texto fue publicado, originalmente, por su autor en el libro «Puruchuco» que compila las fotografías de José Casals con el texto de Jorge Eduardo Eielson sobre el conjunto arqueológico del Perú, Puruchuco, que fue un centro administrativo del período Inca, editado por Ed. Organización de Promociones Culturales y Agusto Elmore (ed. asociado), en Lima-Perú, en 1980.

Por Jorge Eduardo Eielson

Crédito de la foto Centro Studi Jorge Eielson

Puruchuco

Mi primera reacción cuando fui invitado a escribir este texto fue de perplejidad. Por dos razones: la primera, porque nunca antes me había ocupado de cuestiones arqueológicas —a pesar de mi vieja pasión por la materia— quizás debido a un comprensible respeto por una disciplina tan vasta y compleja; la segunda, porque precisamente durante mi retorno al país, después de una ausencia que ya suma décadas, había sentido por primera vez la necesidad imperiosa de «decir algo» yo también sobre esa fabulosa dimensión subterránea que constituye quizás nuestra verdadera patria. Ante la alternativa, no me quedó más remedio que resolverme a favor de este texto. Pero de inmediato, una pregunta se me presentó nítidamente en el espíritu: ¿Qué podría decir yo de Puruchuco? ¿Qué podría agregar a cuanto ya se sabía y había sido tan bien esclarecido —hasta donde los conocimientos actuales lo permiten— por la inteligencia, el estudio y el amoroso empeño de arqueólogos y estudiosos de arquitectura prehispánica? ¿Emitir un juicio puramente estético, desde una angulación contemporánea, coma corresponde a la óptica de un artista de nuestra época? ¿Por qué no? Pero ¿sería suficiente, y tendría acaso validez histórica una pura aproximación estética, tan sólo por ser fechada en 1978? El tema me parecía demasiado amplio para que alguien pudiera lanzar caprichosamente su propia opinión, prescindiendo de los necesarios fundamentos requeridos por la materia. Sin embargo, otras verdades fueron para mí muy claras al mismo tiempo. Cuántas veces, visitando algún museo, europeo o local, alguna colección pública o privada, o simplemente un anticuario, había constatado con euforia que mis propias apreciaciones sobre la autenticidad, época, cultura, autor o nivel cualitativo y estético de ciertas piezas coincidían —e incluso, a veces, iban más allá— de las de las expertos más o menos oficiales. La euforia —claro está— no era debida a un banal orgullo, sino a la profunda alegría que me causaba el reconocimiento inmediato de una entidad histórica y artística. La intuición poética, ciertamente, me ayudaba mucha en ella, y no pretendo negarlo. Una larga experiencia, conjuntamente con mi formación artística, igualmente. Pero para formular la más leve teoría o emitir el más mínimo juicio de valor, era necesario poder sustentarlo sobre bases antropológicas y arqueológicas que yo no poseía. No bastaba mi conocimiento directo del lugar, por cierto, ni el de los demás sitios arqueológicos por mí visitados, ni las muchas lecturas que durarte años he frecuentado sobre la materia, ni mi añejo amor por los objetos arcaicos prehispánicos. Prueba sea mi despertar en ese terreno, hacia mediados de las años cuarenta, apenas cumplidos los veinte años, cuando comencé a recoger algunos textiles que me deslumbraron por su perfección y misteriosa belleza. Y pruebas mayores sean aún las de la distancia y el tiempo; después de treinta años de ausencia del territorio natal, mi curiosidad y mi deleite siguen intactos, e incluso han despertado otras zonas de mi conciencia y provocado una profunda inquietud ancestral. En una palabra, ya no contemplo las huellas de nuestro pasado desde una determinada distancia, temporal o espacial, sino que trato de colocarme inmediatamente en el nivel de las mismas. Ya no soy el fruictor individual que consume/devora los restos de un grandioso festín al cual no ha sido invitado. No son solamente los muros ciclópicos, los increíbles sistemas de irrigación, los fastuosos atuendos, los refinados ceramios o la textilería —cuya variedad y hermosura no han terminado de asombrarnos— los que solicitan toda mi atención. Si bien ello sigue siendo traza indeleble a través del tiempo, es sobre todo su calidad de signo la que más puede acercarnos a la nuez del enigma, y por lo tanto procurarnos una mayor emoción estética.

Si consideráramos estos restos como los signos materiales de un lenguaje desconocido, nuestra percepción y conocimiento de las culturas prehispánicas quizás se iluminarían con una luz diferente. Si aceptamos la genial intuición borgiana del lenguaje como doble del universo, podemos también —haciendo la operación inversa— considerar los petrificados reinos antiguos como dobles del lenguaje. Si tenemos en cuenta, además, que tan brillantes culturas aparecen, florecen y mueren sin dejar trazas de una lengua escrita, se hace plausible una teoría que clasifique y ordene los restos antiguos con criterio semiológico[1].

De otra manera, tales restos seguirán escapando a nuestra comprensión, a nuestros inmóviles patrones mentales. Y por cuanto dicho método sea ciertamente la quintaesencia del pensamiento occidental, sería sin lugar a dudas la primera vez que una disciplina de este tipo conjugaría la computadora electrónica con la más intrincada simbología del vestuario, la alimentación o las costumbres funerarias en las sociedades prehispánicas. La mayor tarea, claro está, sería el ordenamiento de los múltiples datos, subterráneos o no, surgidos directamente de la experiencia, hasta conformar ese alfabeto de base, ese código primordial que nos permita recuperar una sintaxis y una semántica perdidas.

Escribir sobre cualquier cosa es ya tomar distancia con respecto a la motivación de esa misma escritura. Entre el acto de escribir y el resto del existir hay la misma diferencia que entre el mapa y el territorio de que habla Korzibsky en su famoso «Ensayo de Semántica Generalizada». El primero no es sino el esquema del segundo (con todo lo que ello implica de congelado y virtual a un tiempo, bajo una altanera apariencia de seguridad y exactitud). La escritura supone siempre una agonía y ella es ciertamente la agonía de la humildad, en primer lugar. No hay comunicación posible sin servilismo de un lado y señorío del otro. Quien utiliza el pensamiento escrito —aún en su acepción más noble— para condicionar el pensamiento de los demás, comete una suerte de lento asesinato del pensamiento colectivo. La represión de la escritura por otra parte —que los escritores denuncian con legítimo derecho— no contradice esa aserción: se trata del mismo y único fenómeno, visto desde la domestica esquina del individuo que escribe. Ni en un caso ni en el otro brilla la famosa palabra libertad. Y la retórica de la libertad puede ser tan deletérea como su propia ausencia. Escribir —salvo en la transmisión de conocimientos racionales o informaciones concretas— es siempre, por lo tanto, una protuberancia del yo (en el mismo sentido de las protuberancias, llamaradas o manchas solares) que amenaza constantemente la existencia del pensamiento colectivo, satelizado por esta hinchazón privada que prolifera en proporción directa con la difusión de la imprenta. El auge del individualismo, a partir de la revolución gutembergiana, lo dice bien claro.

Escribir sobre Puruchuco es por lo tanto una de las tantas formas para conocerlo, aunque quizás la más mediatizada y alienante. Pero conocer Puruchuco no es solamente trasmitir a un grupo de lectores una serie de informaciones, filtradas por la historia y por la documentación contemporánea, sobre su naturaleza arquitectónica y sus variadas funciones a través del tiempo. Por ello antes de seguir adelante, es necesario deslindar el territorio de la escritura acerca de esta edificación de los demás campos de conocimientos en que éste se manifiesta. A tal propósito he establecido los que me parecen, sus más amplios niveles perceptivos, y que he ordenado así: a) la PURUCHUCO VIVA, en el esplendor de sus múltiples funciones y la perfección de su estructura, como fue vista por primera vez por quien probablemente fue su encomendero: Miguel de Estete de Santo Domingo de la Calzada; b) la PURUCHUCO EN RUINAS, es decir antes de la consolidación y puesta en valor realizada por Arturo Jiménez Borja y sus amigos; c) la PURUCHUCO RESTAURADA, tal como la vemos hoy día y que se pues visitar desde 1961; d) la PURUCHUCO FOTOGRAFIADA, como aparee en la secuencia fotográfica de José Casals que se expone en este volumen; e) la PURUCHUCO ESCRITA, a que aludía al comienzo de esta reflexión, y que es la única que realmente me compete, pero que no puede ignorar el contexto «estratigráfico» en que se manifiesta integralmente.

Sobre la PURUCHUCO VIVA bien poco se puede decir, sin caer, justamente, en el nivel de la propia (o ajena) escritura. Con referencia a su nombre hallamos esta anotación de Arturo Jiménez Borja:

Puruchuco es nombre quechua y quiere decir «casco emplumado», sombrero de plumas o algo semejante. Pedro Cieza de León lo da a entender en su crónica «Del Señorío de los Incas», al describir en el capítulo VII el atavío de un joven participante en el ceremonial de la pubertad. Allí dice: «y encima se ponía un bonete de plumas cosido como diadema, que ellos llaman Puruchuco».

Y algo más adelante, refiriéndose a su función:

Puruchuco en sus primeros tiempos debió funcionar como una casa hacienda. Por la mañana su gran patio acogería a hortelanos y regadores en procura de órdenes del chacra camayoc o mayordomo. En las épocas de recolección quizás los peones presentarían al amo las primicias del campo, lo mejor de la producción. El gran patio pudo servir para hacer mercado. Mujeres de la orilla del mar traerían pescado fresco o seco para cambiar con fruta o ají de la parte alta del valle. De lo que hoy es San Mateo y Matucana debieron llegar rebaños de llamas con lana, mantas y ropa para trocar con camarones, algodón o fruta. Este espacio de la casa seguramente sirvió a propósitos de sociabilidad permitiendo no sólo intercambiar productos, sino también noticias, ideas y sentimientos. Pudo servir para hacer fiestas, reuniendo a las parentelas que vivían diseminadas por lo ancho del valle y permitir que los jóvenes se conocieran y se hicieran los primeros contactos transformados más tarde en lazos familiares duraderos. Así el patio debió de llenarse de órdenes, de voces rumorosas, de sones de fiesta, de risas y suspiros. También pudo servir de gran receptáculo de lágrimas en los funerales y las largas lamentaciones que les seguían. La casa toda, recogida al pie de la montaña, tiene en este gran patio un tímpano sonoro en donde la voz del hombre y de las flautas cobran claridad y transparencia no igualadas.

Acertada observación sobre una antigüedad que debió ser, en efecto, un espacio vivido con sencilla armonía, según refiere el padre Bernabé Cobo en su «Historia del Nuevo Mundo» Libro XIV cap. IV, cuando asegura que «en las fiestas principales comía en público todo el pueblo en el patio del cacique». Colocada así, a una distancia cronológica precisa, con fundación pre inca como casa de campo, villa o palacio campestre para gusto y regocijo de un señor yunga, Puruchuco afronta las vicisitudes de la historia modificando sus funciones, primero durante la expansión inca —cuando funge quizás de centro de distribución de una comunidad local— y luego, a la llegada de los conquistadores, cuando cae bajo dependencia del encomendero Miguel de Estete como guardiana de esas tierras que una vez fueran de sus propios hijos.

El drama de Puruchuco parece así consumado. La sombra de Pizarro cae sobre la espléndida morada hasta casi borrarla de la memoria humana y es un milagro que la noble sangre derramada en el Cuzco y Cajamarca no tiña sus paredes. El espectáculo verbal de la PURUCHUCO VIVA —apenas sustentado por algunos valiosos documentos— se cierra así dramáticamente, dando paso a una PURUCHUCO EN RUINAS apenas entrevista por ojos extraños. Pero estos vestigios han podido gozar de un privilegio raro: el de ser descubiertos inmediatamente —aunque su fecha de catastro sea anterior— por ojos sensibles y una voluntad predeterminada de rescate que ningún otro resto arqueológico de nuestro país ha tenido la suerte de conocer.

Por ello mismo, nada o casi nada sabemos de su aspecto exterior en ese preciso momento, aparte de la modesta serie de fotografías que de ellos fueron tomadas. A este propósito hay que señalar la sutilísima y exacta diferenciación establecida entre la ruina y la restauración. Donde aquella termina —después de haber definido con nitidez su alto rango estilístico— y cede implacablemente ante las injurias del tiempo, comienza con sencillez el justo remiendo que la devuelve a nuestros ojos de manera plausible. Así los peligros del falso y de la torpe compostura han sido igualmente evitados. Pero la ruina —la venerable edad, la estirpe abatida— rezuma de otras verdades secretas que la oficialidad de la historia no consigna. Hay en ella como una película de tiempo acumulado, costra de antiquísimas heridas de¬ las que sólo parecen escapar algunos cántaros vacíos, y esos objetos eternos que son las esteras, puesto que la tradición artesanal de los antiguos peruanos no morirá nunca, a pesar de las feroces leyes consumísticas y la nivelación de las costumbres. Tales esteras retienen en la absoluta simplicidad de su forma y su materia toda la dignidad y la ternura de una raza. Que el episodio referido por Arturo Jiménez Borja nos sirva de ejemplo a este respecto: En una página escrita por Pedro Pizarro se toma conocimiento de la importancia que estas esteras tuvieron en la antigüedad. Según el relato, estando frente a frente el Príncipe Atahualpa y Hernando de Soto en Cajamarca, el primero no se digna responder a los muchos parlamentos que le hace de Soto en nombre de Pizarro. Más llega un momento en que Atahualpa rompe su hieratismo de ídolo y violentamente enrostra a de Soto «el desacato que habían tenido en tomar unas esteras de un aposento donde dormía su padre Huayna Cápac cuando vivía». Atahualpa no le pide cuentas de los muchos y repetidos agravios recibidos de los españoles desde que entraron al país: el ranchear, el torturar a curacas y principales, el abrir en Caxas una casa de recogimiento y cometer la barbarie de entregar las muchachas a la soldadesca. Nada de esto rompe su aparente compostura. Será el reclamo de las esteras lo que turbe y agite al príncipe peruano. Es que las esteras estaban transidas de sentimiento. Por no haber muebles en la casa, sobre ellas se reposaba, se conversaba, se recibía amigos y parentelas, se jugaba con los niños, etc. Ellas representaban la alegría de la vida, el afecto compartido, la dulzura, la paz.

Así las bellas obras avizoradas por los cronistas fueron convirtiéndose en polvo. Durante siglos la casa en ruinas lanzó señales de alarma, como una nave hundida entre la verdura adyacente y la ladera de una seca montaña. Tales mensajes fueron finalmente captados en 1953.

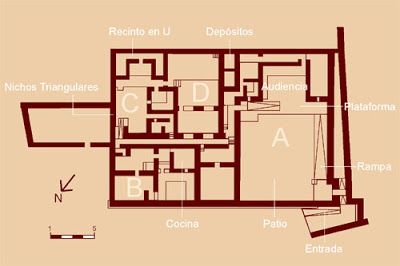

La PURUCHUCO RESTAURADA, que actualmente podemos visitar, está situada a la altura del km. 4.5 de la carretera central, Distrito de Ate, Departamento de Lima, margen izquierda del río Rímac. Se trata de las mismas ruinas originales, amorosamente limpiadas, consolidadas y puestas en valor por el ya citado Arturo Jiménez Borja. Esta obra posee la modestia de las cosas que realmente hacemos con amor. El mismo autor confiesa su inexperiencia con orgulloso candor:

En verdad tuvimos que aprender mucho de los campesinos. Se aprendió a diferenciar tierras, a hacer barro, adobes, a enlucir paredes, a disponer pisos y hasta techar ambientes. Muchos de estos conocimientos los obtuve recorriendo la campiña y preguntando cómo se hacían las cosas. Cuando veía una pared de barro bien enlucida me detenía y obtenía del orgulloso propietario una magnífica lección. Los albañiles de Lima trabajan con yeso, cemento, cuarzo, etc. Desconocen las viejas técnicas. Los peones de que disponía eran oriundos de la Sierra y allí las técnicas son otras, en especial piedra y barro…

Toda esta humilde universidad del barro y de la tierra, de la «quincha» y del enlucido, ha sido necesaria para restablecer su esplendor a esta vieja morada[2]. Porque si bien todo en Puruchuco denota calma y dignidad señoriales, también nos indica de manera cabal la satisfacción de un saber vivir con equilibrio las exigencias más íntimas, alternadas con las objetivas necesidades de los demás. La concepción misma de la casa señala y precisa este concepto: de un lado el gran espacio diurno, abierto y destinado a la vida en común, ni grandioso ni declamatorio, pero sí dotado de una armoniosa y quieta proporción; del otro, el espacio nocturno, cubierto, recogido sobre sí mismo y dividido en varias cámaras no comunicantes que aseguran una perfecta intimidad y reposo. Y todo esto diseñado con mano maestra, con variedad y simetría, con la ortogonal elegancia y la pureza de líneas de un Mondrian. La restauración restituye actualidad y vigencia a lo que el tiempo ha desfigurado, sin alterar su esencia.

De otra manera todo ese perfume de verdad estaría perdido y ningún texto, foto u observación directa habría podido discernir la remota y feliz existencia de un grupo humano entre sus muros. Esta arquitectura indígena posee además la virtud de llenarnos de una tranquila alegría, debida quizás a su disposición horizontal. Al revés de las más importantes construcciones de occidente —señaladamente verticales y en contraste con el entorno natural— las edificaciones prehispánicas de la costa peruana despliegan sus volúmenes, rampas, pasadizos y murallas con la misma tranquila naturaleza de una cascada al borde de un valle sembrado de maíz y algodón. Todo un sistema de planos y graderías, de llenos y vacíos, de plataformas y superficies lisas y ásperas componen un universo de color tierra íntimamente ligado al ambiente y destinado al amor y a la convivencia con los demás. Ejemplo de solidaridad y de paz interior a un tiempo; Puruchuco tiene el muy humano privilegio de no haber servido a otra cosa ni a otro dueño que a su simple señor y habitante. A diferencia de otras construcciones de las costas del Perú —como la inmensa Chan Chan, el gran santuario de Pachacamac o el pequeño, inefable Huaycán, entre otros ejemplos— Puruchuco nos da la medida del antiguo peruano de la costa y nos pone en contacto con su dimensión cotidiana. Pueblo digno, paciente y dotado de una inagotable creatividad, hoy puede ya contarse entre las más fascinantes civilizaciones de la tierra.

Pero si bien sus múltiples formas de expresión podrían ser suficiente para adjudicarse un lugar de relieve en la historia del hombre, ellas no son sino los signos reveladores de un pensamiento infinitamente más complejo y refinado de cuanto suponemos. Es en las raíces más arcaicas de estas culturas, en sus geniales elaboraciones matemáticas a partir de ciertos signos estelares, largamente observados y domesticados, hasta formar parte de su vida cotidiana; es en calidad de una visión cósmica diversa —que el racionalismo occidental no logra aún discernir— en donde reposa un ordenamiento tan preciso y esencial como el de Puruchuco. Ejemplo único de casa particular preinca restaurada, Puruchuco es ciertamente uno de los más perfectos ejemplares de esta arquitectura recuperada por la mano del hombre. Su rescate en todos los niveles incluye también el del objetivo fotográfico. La PURUCHUCO FOTOGRAFIADA por José Casals señala el ingreso de la tecnología moderna en el área de la mansión indígena, y la pone al servicio de estos venerables vestigios.

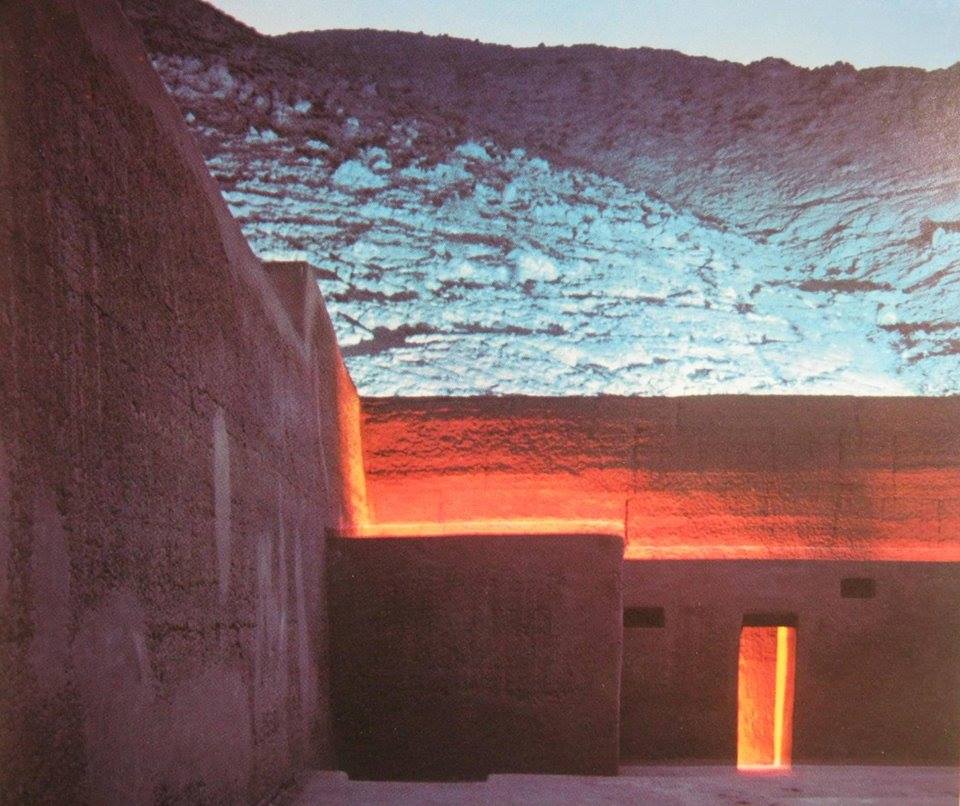

Crédito de la foto José Casals

Si bien la fotografía más reciente tiende a constituirse —y lo es ya de hecho— en uno de los más sutiles «media» creativos de la época, ella es al mismo tiempo —con igual violencia que el cine o la televisión— uno de los más alienantes instrumentos de la sociedad de consumo. El incesante flujo de imágenes que caracteriza a nuestra época tiene en el objetivo fotográfico su más aguerrido, viejo y tenaz ¬aliado. No hay obra fotográfica que no esté amenazada por su propia naturaleza masiva. Una bella imagen está expuesta a la mejor como a la peor suerte. Ello depende solamente de lo que esa misma imagen encierra de genérico o de particular. Por ejemplo, una manzana fotografiada sobre yerba verde puede igualmente servir como slogan visual para una marca de conservas, como puede también —es el caso de un trabajo mío realizado hace algunos años— contener un principio lírico, particular, inalienable. En este caso, la didascalia relativa, voluntariamente tautológica e inútil, dice así: «Una manzana roja sobre la yerba verde / Es una manzana roja sobre la yerba verde».

La ambigüedad de la imagen fotográfica no está, pues, en lo que ella «es», sino en lo que ella propone, o quiere decir, aunque a fin de cuentas «parezca» otra cosa. Los nuevos artistas del objetivo saben muy bien esto, como también saben que, por primera vez, desde el descubrimiento de la pintura al óleo, la fotografía puede convertirse —y ello está ocurriendo con alarmante rapidez— en una de las más estériles y vanas academias. La sociedad de consumo no sería —en escala multiplicada— sino la misma caja de resonancia de la Florencia del siglo XVI con sus múltiples bodegas y «scuole» en donde se plasmaban los nuevos artistas de la paleta. El peligro manierista y académico adviene siempre cuando se utiliza un lenguaje (en realidad la comparación con el lenguaje verbal es inexacta) de probada eficacia, cuya gramática puede ser enseñada y aprendida por cualquiera. La ¬fotografía y la pintura son dos actividades como otras tantas. No necesariamente todos los que las ejercen son artistas. En el mejor de los casos —como en la FIorencia del «cinquecente»— los pintores de oficio, «i mestieranti», son los más difundidos, mientras que las grandes obras, y sus autores, son vapuleados por príncipes, banqueros o papas, según las épocas. La gloria de estos creadores aparece permanentemente mancillada por su condición de siervos de las clases dominantes.

Pero si la alternativa parece igualmente improbable, es decir, escapar a la tiranía del capital —principesco entonces, industrial hoy— para caer bajo el yugo de un estado despótico y nivelador, como es el caso de la política cultural en los países socialistas, la única salida para los verdaderos artistas es la toma de conciencia cada vez mayor de su propio rol subversivo dentro de sociedades históricamente taradas, enfermas de la galopante gripe consumista. En este punto no me queda sino hacer estas observaciones de Dwight Mac Donald en su célebre ensayos «Masscult y Midcult»: Una obra de cultura superior aun cuando sea decadente, expresa sentimiento, ideas, gustos y modos de ver una determinada idiosincrasia y el público reacciona a su vez de manera individual. Además, tanto el creador como el público aceptan criterios de valor, que pueden ser más o menos tradicionales.

A veces lo son tan poco que resultan revolucionarios, aún cuando Picasso, Joyce y Stravinsky han conocido y respetado las conquistas del pasado mucho más que sus contemporáneos académicos. Se pueden interpretar sus obras como un heroico retorno a fundamentos más antiguos y más sólidos que habían sido sepultados por las baratijas puestas a la moda por las academias. La «Masscult» es indiferente a cualquier criterio de valoración. Tampoco existe ninguna comunicación entre los individuos. El que consume «Masscult» puede hacerlo como quien come un helado y el que produce «Masscult» se expresa a sí mismo tanto como los «stylists» que diseñan las más recientes atrocidades de Detroit.

En nuestro continente —por fortuna aún a la zaga en cuanto a cultura de masa se refiere— el poder alienante de los nuevos «media» no ha llegado todavía al paroxismo que se observa en las sociedades avanzadas. En esta casi virginal reserva de caza, las imágenes poseen una extraordinaria carga de verdad que ningún fotógrafo o camarógrafo puede ignorar. Puesto que no ha habido verdaderos creadores visuales desde los tiempos prehispánicos, tampoco hay todavía un ojo puro capaz de captar el substratum de un pueblo y una cultura en evolución. Y ello porque este pueblo y esta cultura no son una continuación sino la descompuesta carrera de un improvisado caballero sobre un caballo europeo. Las espuelas de plata colonial ya no existen. Las riendas tampoco. Y la cabalgadura parece librada a su propio destino, y sin meta alguna. Millares de peruanos —sobre todo los limeños, con penoso ahínco— añoran y aspiran a un europeísmo postizo, y dan la espalda a un auténtico pasado, sin el cual ningún futuro es posible. Gran parte de la tradicional visión de los vencidos es, precisamente, la de no querer ser lo que son sin poder jamás llegar a ser lo que quisieran ser. El drama se abre, pues, con la llegada de la espada y de la cruz, aunque en realidad el sol prehispánico no se haya puesto todavía.

Sol, constelación, signos astrales, criaturas celestes que la imaginación indígena siempre ha colocado en el vértice de la pirámide cultural precolombina. El calendario azteca, las construcciones mayas, los observatorios astronómicos Chavín, los tejidos de Paracas, las líneas de Nazca, etc., no son sino los fragmentos de una portentosa cosmogonía americana cuyos orígenes son aún inextricables. El paisaje mismo contribuye a esta perfecta comunión entre el hombre, la tierra y el cielo. Quizás ningún lugar del planeta posea esa magnificencia espacial que asegura un contacto tan íntimo con el universo.

Además, la piedra de los Andes, las arenas de la costa y la suntuosidad de la selva bastan para conformar un mundo de materias insólitas que el trajín de la historia ha transfigurado en otras tantas manifestaciones artísticas. Un arte cuya motivación fundamental no fue nunca el ornamento ni la complacencia ni el alarde individual, sino que nació de lo más sagrado del hombre, es decir, de su raíz cósmica, y por lo tanto del sentimiento y la idiosincrasia de todo un pueblo. Ningún cisma entre lo colectivo y lo individual son perceptibles en sus ordenamientos sociales y ello se refleja en sus obras. Puruchuco es ejemplar en este sentido. Su tersa arquitectura ha sido pensada desde adentro, a la manera de una estructura molecular que se desarrolla a partir de un núcleo y se detiene en donde el equilibrio dentro/fuera cae con precisión, como en una balanza.

José Casals ha detenido su objetivo en ese mismo punto. Allí donde el puro juego de luces y sombras, de planos y perspectivas, de volúmenes y espacios modulados podrían invitar a un simple festín visual, a una gratuita delectación de la retina, invitan en cambio a la meditación y al sosiego. La morada de tierra trasciende a la dignidad de la arcilla cuando la toca la luz y la rescata de la informe sombra primordial. Pero la sombra, a su vez, balancea el peso de la luz y se derrama en el espacio intraestructural para hacernos visible el silencio.

Y ciertas animaciones, ciertas vibraciones de la textura mural, ciertos ángulos y estudiadas perspectivas, corresponden con precisión a la matemática elegancia del conjunto. El alma del antiguo peruano de la costa fue una extraordinaria combinación de exactitud —hija de la observación de las estrellas— y de paciente amor a la vida —hijo de la observación de la tierra.

La fotografía en blanco y negro, además, corresponde bien a estas dos coordenadas: la óptica y la interior. La mirada de Casals es una sola con la máquina, porque la máquina no es sino un lente, y la PURUCHUCO FOTOGRAFIADA una realidad de papel impreso que no tendría ninguna otra razón de ser si, en primer lugar, no lo fuera para Casals mismo. Su Puruchuco no es la Puruchuco «tout court» del turista. Ni siquiera la de Arturo Jiménez Borja, ni la mía, ni la de nadie. Su Puruchuco es una exclusiva conquista de su mirada, detenida justo en el instante en que ella accede al pensamiento moderno. El infinitesimal pasaje de lo antiguo a lo actual, de lo arcaico-estático a lo inmediato dinámico, del adobe a la electrónica, se realiza en esa milagrosa fracción de segundo. Y es ese instante sin tiempo —que la máquina concibe gracias al artista— el que nos emociona y nos coloca instantáneamente fuera del contexto histórico. La anulación del tiempo equivale al silencio. Y el silencio de Puruchuco se escucha también con los ojos, como lo demuestra José Casals.

Muy poca cosa es la palabra que no pretenda ir más allá de ella misma. Aunque los signos verbales, a su vez, no puedan sustituir a la realidad concreta. El lenguaje es una convención y como tal, como cualquier código inventado por el hombre, obedece a precisas leyes estructurales. Los más arcaicos ideogramas egipcios proceden de las observaciones celestes y aunque sus correspondientes jeroglíficos son más tardíos, de ellos deriva el alfabeto fenicio, tabla fundamental de nuestras lenguas occidentales. Utilizamos desenvueltamente —en la vida de todos los días, como en la escritura de un poema— entidades de origen astral, signos que —aparte de su sonoridad y grafía— son en realidad cifras. Los signos fenicios, que dan origen al hebreo y al latín, se multiplican luego en familias diferentes, pero no modifican en lo esencial su remoto origen. Como en las fantásticas utopías verbales de Jorge Luís Borges, el saber total de la humanidad podría perfectamente caber en una sola, hipotética cifra que corresponde al número igual de letras del alfabeto, sometido a un súper sistema combinatorio total. Valiéndose de otros medios —justamente, debido a la insuficiencia de la escritura— los mismos egipcios edificaron la Gran Pirámide, suma aún indescifrada del saber total de la época y que hoy podría considerarse como la más sofisticada computadora de todos los tiempos.

La escritura no es sino un puente precario entre dos realidades tradicionalmente antagónicas: de una parte, el mundo del Yo (o sea el de los orígenes, si se tiene en cuenta la transfiguración de la cifra cabalística 10 —módulo matemático presente en las antiguas mediciones egipcias y base de nuestro actual sistema decimal— en la sílaba Yo) que corresponde al individuo, al reino interior; y de la otra, al mundo natural o exterior.

Esta dualidad, —inconcebible en el pensamiento oriental, que se radicaliza definitivamente con el budismo Zen— es en cambio una de las fuentes de angustia más resistentes del pensamiento europeo (así como la alternada necesidad o inutilidad de la palabra se da en el mismo plano con igual virulencia y, consecuentemente, con igual poder de anulación). La creciente oposición exterior/interior, individuo/colectividad, se transforma, en el terreno creativo, en la correspondiente dicotomía arte/vida, tan debatida por la vanguardia histórica de la primera post-guerra, hasta el punto que los ecos de esa batalla siguen llegando hasta nosotros bajo forma de nuevas proposiciones tendientes a resolver el «impasse». Inútil citar aquí entre sus mayores representantes a Marcel Duchamp o John Cage. Muchos otros después (sobre todo algunos de los miembros del movimiento Fluxus, florecido en los primeros años sesenta) entre los que es necesario citar a su más reciente y notable representante, el alemán Joseph Beuys, han afrontado el dilema con talento y audacia. Pero, como dice Octavio Paz:

La oposición arte/vida, en cualquiera de sus manifestaciones, es insoluble. No hay otra solución que el remedio heroico burlesco de Duchamp y Joyce. La solución es la no solución: la literatura es la exaltación del lenguaje hasta su anulación, la pintura es la crítica del objeto pintado y del ojo que lo mira. La metaironía libera a las cosas de su carga de tiempo y a los signos de sus significados; es un poner en circulación a los opuestos, una animación universal en la que cada cosa vuelve a ser su contrario. No un nihilismo sino una desorientación: el lado de acá se confunde con el lado de allá. EI juego de los opuestos disuelve, sin resolverla, la oposición entre ver y desear, erotismo y contemplación, arte/vida. En el fondo es la respuesta de Mallarmé: el instante del poema es la intersección entre lo absoluto y lo relativo. Respuesta instantánea y que sin cesar se deshace: la oposición reaparece continuamente, ya como negación de lo absoluto por la contingencia, ya como disolución de la contingencia en un absoluto que, a su turno, se dispersa. La no solución que es una solución, por la misma lógica de la metaironía, no es una solución.

La PURUCHUCO ESCRITA no sería, pues, sino una aberración verbal si ella quisiera sustituir (a la manera de un torpe restauro, que anulase su dimensión temporal) a la Puruchuco arqueológica. La estratigrafía cultural a la que, sucintamente, la he sometido en estas notas, junto con las imágenes de José Casals, no revela ninguna capa de materia verbal. A no ser que estas mismas palabras —como en los basurales arqueológicos— no estén indicando ya su propia necesidad o inutilidad. Si un tentativo de ordenamiento ha sido necesario para acercarnos a la hermética compostura de la edificación, ninguna humildad es suficiente, sin embargo, para contemplar y comprender las obras de nuestros antepasados, porque muy pocos entre nosotros los reconocen como tales. La ruptura provocada por la conquista ha sido siempre una coartada para eludir esta realidad histórica. Las clases dominantes peruanas, y las pseudo dominantes, se sintieron más bien herederas de los conquistadores. Digamos que reconocieron al padre, más no a la madre. ¡Cuando en verdad se trataba de madre noble y de padre aventurero! Este trágico vaudeville histórico no ha terminado todavía, y si no fuera por los estragos que él sigue produciendo, bien me guardaría yo —y los pocos que nos sentimos colmados— de compartir tan admirable herencia.

Abandonada la posibilidad de una interpretación verbal, la PURUCHUCO ESCRITA deberá comenzar a partir de su lectura in situ. Lectura que un mestizaje caótico y vergonzante no permite efectuar cabalmente. Cada peruano, cualquiera que sea su etnia local o foránea, deberá acceder un día al conocimiento, y reconocimiento, de nuestro inmenso pasado con la misma, y aún mayor emoción con la que hoy asimila la cultura occidental. Un error de óptica —unido a la cruel estupidez del colonialismo español— relegó al pueblo indio y a su cultura a una condición sub humana que hoy todavía le impide existir plenamente. Artistas espléndidos, ingenieros asombrosos, sacerdotes en la más alta acepción del término, astrónomos, matemáticos, arquitectos, autores de organizaciones sociales avanzadas, estos antepasados nuestros, poseedores de una cuantiosa sabiduría aún sumida en el misterio, parecen ser la vergüenza de muchos peruanos. Insólita aberración histórica —única sobre la faz del planeta— ésta de menospreciar, o por lo menos ignorar, el propio pasado. La tranquila belleza de Puruchuco deja indiferentes a los admiradores del barroco colonial, o de las más espúreas derivaciones del estilo cortesano francés del siglo XVIII, cuando no de las penosas versiones criollas de la arquitectura nórdica europea. Esta simiesca orfandad ha generado ese extraordinario muestrario del «Kitsch» internacional que hoy prolifera en algunos de los barrios de la capital.

Motivo de bochorno para los peruanos de calidad, y de benévola sonrisa para muchos extranjeros, tales forúnculos no desaparecerán del rostro de la metrópoli mientras no desaparezcan sus atribulados prejuicios colonialistas. Pero este complejo cuadro sociológico —imposible de pasar bajo silencio— rebasa ya el campo de estas reflexiones.

Escribir sobre Puruchuco significaba también hacerlo desde una determinada posición individual. La mía es la de un peruano que, quizás con retardo —típico de nuestra historia— ha descubierto su propia identidad con euforia. La distancia, ciertamente, me ha dado una perspectiva, amén de la necesaria preparación y lucidez, que de otra manera no habría tenido. El festín y la felicidad de sentirme uno con mi pueblo, en toda su riquísima gama, acaba de comenzar para mí.

Antes de abandonar el luminoso recinto, remitámonos de nuevo a nuestro cicerone, Arturo Jiménez Borja: Terminada la visita quedamos otra vez frente al paramento que envuelve exteriormente los cuatro lados de Puruchuco. Este lienzo majestuoso, pero inexpresivo, como máscara, representa la fachada de la casa. Exterior que nuestra arquitectura cuida y compone cuidadosamente. Aquí por el contrario el desnudo muro no ofrece otra manifestación que sobriedad, hermetismo y silencio. No hay ventanas ni nada que perturbe tanta serenidad. Una sola puerta sirve de acceso indispensable. El aislamiento es mayor si se considera que este único pórtico está situado de espaldas al valle, mirando a lo áspero de la montaña.

Esta aparente severidad, esta concepción como claustro o cuartel, esconde en realidad una profunda dulzura y, como ya sabemos, no fue concebida para otro fin que la existencia cotidiana. Es imposible no tenerlo en cuenta, cuando toda la edificación parece hecha a mano, sobre un módulo antropométrico. Es imposible no percibir la estatura media de sus habitantes y el ancho de sus hombros en la altura de los techos y la apertura de las puertas, la medida de sus pasos en los escalones, o la de sus brazos abiertos en determinados pasadizos[3]. Esta dorada sinfonía de quincha y adobe ilumina nuestra conciencia a partir de este sencillo concepto: que la vida humana, la vida sobre la tierra, el lugar del hombre sobre ella y su propia dimensión sagrada, son una misma y única cosa; que las materias humildes, de las cuales estamos hechos —como el (bíblico) barro, por ejemplo— son igualmente una sola cosa con nosotros y con la luz del cielo, una preciosa y única cosa como la esfera de tierra en que vivimos y que rueda por el espacio, lentamente cocida por el sol. Nuestra visita a Puruchuco ha quizás terminado, pero Puruchuco no cesará jamás de acompañarnos, puesto que ella ya no será para nosotros sino el más puro emblema de nuestra condición terrestre.

——————————————–

[1] Los trabajos de Victoria de la Jara sobre los “tocapus” inca o los de Iaccolev sobre los “pallares”, entre otros, merecen sin duda mayor respeto, pero, por cuanto tengo entendido, no reúnen los caracteres básicos de una verdadera escritura, es decir, no parecen alcanzar la complejidad estructural mínima de los auténticos códigos escritos.

[2] “Quincha”, en lengua quechua, es la armazón de cañas que sirve de sostén a los techos y paredes de barro en las construcciones de la costa peruana.

[3] Es imposible no realizar una somera aproximación entre la arquitectura de la costa del Pacifico peruano y la arquitectura japonesa. La misma raíz antropométrica, la misma impecable planta ortogonal, el uso escenográfico del espacio y de las paredes tratadas a manera de biombos (móviles en el Japón, fijo en el Perú, quizás únicamente por razones de material), y por último, la desnudez de los ambientes interiores, desprovistos de muebles y sustituidos por los “tatami” en el Japón, y por las “esteras” en el Perú. Añádase a eso el uso doméstico de las hornacinas para el culto floral japonés (Ikebana) y para el uso ritual de las “conopas” peruanas, amén de ciertos rasgos comunes en la cerámica de ambos lados del océano –ya observados por algunos estudiosos, como Levi Strauss- y el cuadro se nos aparece de una inquietante semejanza, aun cuando queramos convencernos que se trata tan solo de funciones similares dictadas por ambientes naturales semejantes. Observación, esta ultimad, bastante inexacta si se tiene en cuenta la dulzura del entorno oriental comparada con la austeridad de nuestro desierto costero. No habría que confundir, en todo caso, la refinada espiritualidad de los jardines zen de Kyoto con los bellísimos arenales del Pacifico peruano, aun cuando este último paisaje haya dado origen otras no manos enigmáticas concepciones espirituales.