Por María Malusardi*

Crédito de la foto www.milenio.com

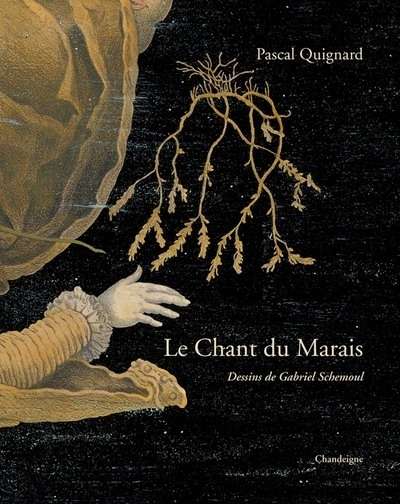

Pascal Quignard, el filósofo de la aporía

o un poeta del pensamiento

A Javier Galarza

A Esteban Galarza

“El sonido ignora la piel, no sabe de límites: no es ni interno ni externo. Ilimitante, es ilocalizable. No puede ser tocado: es lo inasible. La audición no es como la visión. Lo contemplado puede ser abolido por los párpados, puede ser detenido por el tabique o la tapicería, puede ser vuelto inaccesible de inmediato por la muralla. Lo que es oído no conoce párpados ni tabiques, ni tapicerías ni murallas. Indelimitable, nadie puede protegerse de ello. No hay punto de vista sonoro. No hay terraza, ventana, torre o ciudadela que ofrezcan un punto de vista panorámico para el sonido. No hay ni sujeto ni objeto de la audición. El sonido se precipita. Es el violador. El oído es la percepción más arcaica de la historia personal, incluso antes que el olor, mucho antes que la visión, y es aliado de la noche.”

(El odio a la música)

“Allí donde el pensamiento tiene miedo, la música piensa.”

(Butes)

Si cada mañana el mundo amaneciera con la luz grave de una suite de Marin Marais, el cielo despertaría a los dioses y caería con furia sobre el hombre contemporáneo, indiferente ante la belleza descomunal de esa sonoridad rugosa y desdichada. Cómo nombrar una sonoridad que, incluso, excede a la música, que envuelve y entristece como cuando el sol arrastra su final de luz y abandona. Esa penumbra, ese momento que en fuga antecede a la noche es comparable a la viola da gamba interpretando las obras de Marin Marais.

Dos diamantes concibió el escritor Pascal Quignard**, donde restituye una tradición musical olvidada –aunque va mucho más allá de eso puesto que ninguno de sus libros se apoya en la linealidad del argumento y mucho menos en el dato-, a través de ciertos rasgos de la vida y la obra de este compositor y violagambista del siglo XVII que fue Marin Marais. La lección de música y Todas las mañanas del mundo. Acaso alguien recuerde el film homónimo de Alain Corneau (1991) y la explosión de grabaciones que suscitó en Europa, bajo la dirección e interpretación del extraordinario Jordi Savall. Sin embargo, Quignard aún no había desovado lo más ardiente de su escritura. Aunque estaba ya muy cerca. Abandonó su oficio –era violonchelista y organista- pero jamás la música: sus textos componen una añorada e intensa música del pensamiento. Y su poética –urdimbre del desmembramiento y la fragmentación- se constituye en la base de una aporía: siempre se regresa a donde nunca se estuvo. “Toda la vida buscamos el lugar de origen, el lugar anterior al mundo, es decir, el lugar donde el yo puede estar ausente y donde el cuerpo se olvida.” (Los desarzonados). O vamos hacia donde dejaremos de ser. “Vamos hacia donde atrae lo perdido. Nos precipitamos. Toda mujer, todo hombre se precipitan hacia donde se perdieron.” (Sobre lo anterior).

Se respira la ausencia del aire. Se camina sobre la agonía de la extensión. Se detiene donde el andar empuja como el relámpago. Se permanece donde no se está. Se arraiga en un punto cuando el viento acecha. Se vive para el que ha muerto. “Se escribe para ojos perdidos.” (La barca silenciosa). Se sueña durante el funeral de la vigilia. “El origen del futuro fue la imagen onírica. Después, alucinatoria. Después, luctuosa. Hay tres mundos: depredadores, presas, muertos.” (Abismos).

Una prosa que avanza en línea espesa, con digresiones violentas, con hiatos que son heridas del sentido, con espacios como zanjas que ocultan el canto de sirenas. Cada fragmento de Quignard es un epitafio redentor, un poema decapitado, una hendidura en el saber, una trinchera que abriga en el reducto del desamparo. Para qué sirve escribir, se pregunta. “Para no vivir muerto” (La barca silenciosa). “Una gota de tinta se une con un poco de la noche que está antes del origen de cada cuerpo. Leer, escribir, vivir: campos magnéticos donde se arrojan las limaduras de las aventuras, las tristezas, los azares, los episodios, los fragmentos, las heridas.” (La barca silenciosa).

¿Es un Da Vinci? ¿Un Dante? ¿Un Montaigne? ¿Un Nietzsche? Quignard es un desarzonado de su época. Un autor contemporáneo extranjero en el tiempo (dixit Henri Meschonnic). “A su tiempo. Que siempre es el tiempo de un lugar. Lo que se llama la época. Ser un extranjero en el tiempo es peor que ser un extranjero en el lugar.” Quignard desinstala el pasado, despierta el latín y el griego, despierta a sus autores y los regresa a una época, esta época, en la que nunca estuvieron. Tampoco es la que lo ilumina a Quignard, pero es la época que lo contiene y le brinda el soporte para su expresión, permitiéndole inmiscuirse, desde el asombro, en ciertos intersticios de la historia. Conviven los tiempos (pasado presente futuro). Se repelen mientras se confunden en sus adherencias. Y resultan indistinguibles en su inadaptabilidad. “Somos los brotes de la anterioridad invisible.” (Sobre lo anterior).

Jamás hubiera podido Quignard sin Blanchot, sin Lacan, sin Jabès, sin Bataille, sin Klossowski, sin Leiris, sin Heidegger. Todas estas voces, aunque no aparezcan citadas como sí Ovidio, Apolonio, Fronton, Cicerón, Plutarco, Teócrito, Marco Aurelio, Séneca y tantos otros pensadores y poetas latinos, brotan como su anterioridad inmediata. “No busco sino pensamientos que tiemblan.” (Las sombras errantes). Lo que está no se ve sino entre la bruma del silencio que oculta el sentido. “Sin ninguna estrella que guíe, hay que seguir firmemente la estrella ausente del lenguaje.” (Retórica especulativa). Lo que no se nombra se vuelve inquietud y sueño. “Aquel que escribe en silencio se vuelve el lenguaje que ignora.” (Retórica especulativa). Aquel que nombra lo que no sabe que nombra ha de corregir el origen con su regreso. “Hemos conocido la vida antes de que el sol deslumbrara nuestros ojos y allí hemos escuchado algo que no se podía ver ni leer.” (Las sombras errantes). Sin embargo, supimos que la belleza “es la llama de una vela en medio de la tristeza, del dinero, del desprecio, de la soledad, de la noche.” (Georges de La tour). Y fue la gran revelación: “La victoria de lo invisible no brilla.” (Las sombras errantes). Y asumimos que no hay final sino un lugar indeciso en el tiempo. “Son maderos flotantes que impiden ahogarse. Pero no arriban a ninguna tierra.” (Retórica especulativa). Y llegamos a una certeza que más que ilusionar desgana: “Un reloj, que no funciona en absoluto, da la hora exacta dos veces por día. Así es la verdad.” (Sobre lo anterior).

“Tengo memoria de aquello de lo que no me acuerdo.”

Pascal Quignard tiene dos años. Mediados del siglo XX. Ahora la familia vive en L’Havre, Normandía. Una ciudad de mar y puerto. Una ciudad en construcción. La madre y sus hijos están sentados a la mesa del comedor. La madre en la cabecera, de espaldas a la puerta de la cocina. De pronto, hace callar a todos. Su mirada se aleja del lugar. Se pierde en el vacío del tiempo. Eleva su mano, como si fuera a darle el pie a la orquesta para comenzar. El silencio es absoluto. Los niños la miran no sin azoro. Todo ha dejado de existir. Todo está en suspenso. “Extraviada, lejana, intentaba, el ojo fijo en nada, centelleante, hacer que le viniera en el silencio la palabra que tenía en la punta de la lengua. Nosotros mismos estábamos en el borde de sus labios. Estábamos al acecho, como ella. La ayudábamos con nuestro silencio – con toda la fuerza de nuestro silencio.” (El nombre en la punta de la lengua).

La madre espera una palabra, el regreso de esa palabra extraviada. “Que una palabra puede perderse quiere decir: la lengua no es nosotros mismos. Que en nosotros la lengua es adquirida quiere decir: podemos conocer su abandono. Que podamos estar expuestos a su abandono quiere decir que el todo del lenguaje puede refluir en la punta de la lengua. Quiere decir que podemos regresar al establo o a la jungla o a la preinfancia o a la muerte.”

Quignard ya no habla. Ha perdido el lenguaje. Come sobre una mesa azul, pequeña y plegable, a la que él llama “mi mesa de silencio.” El silencio, para ese niño de casi dos años, es un canal de búsqueda, un movimiento interior que está a la caza de la palabra perdida. Recupera el gesto de su madre y se despliega allí, en esa mano en alto. “Fui ese acecho silencioso. Me convertí en ese silencio, en ese niño ‘retenido’, castigado sin salir, en la palabra ausente en forma de silencio.”

La mudez se instaló después de la mudanza a L’Havre. Antes –durante los meses que duró la enfermedad de su madre- al pequeño Pascal lo cuidaba una joven alemana que se llamaba Mutti. El desconcierto de esa separación hincó su efecto. “Me convertí en mútico. Llegué a sepultarme en ese nombre, más querido aún que el de mi madre.”

Vuelve a callar a los 16 años. No revela Quignard la razón, pero dejará entrever en cada uno de sus libros la belleza que es capaz de gestarse en la nocturnidad del silencio. “No he escrito por deseo, por costumbre, por voluntad, por oficio. He escrito para sobrevivir. He escrito porque era la única manera de hablar callándose. Hablar mútico, hablar mudo, acechar la palabra que falta, leer, escribir, es lo mismo.” (El nombre en la punta de la lengua).

*(Buenos Aires – Argentina, 1966). Poeta, docente y periodista. Ha publicado en poesía El accidente (2001), La carta de Vermeer (2002), Variaciones en la niebla (2005), Diálogo con pescadores (2007), Museo de postales (2008), Trilogía de la tristeza (2009), El orfanato (2010), La música (2013), Artista del trapecio (2014), El sastre (2014) y El desvío y el daño (2017).