Por Mario Pera

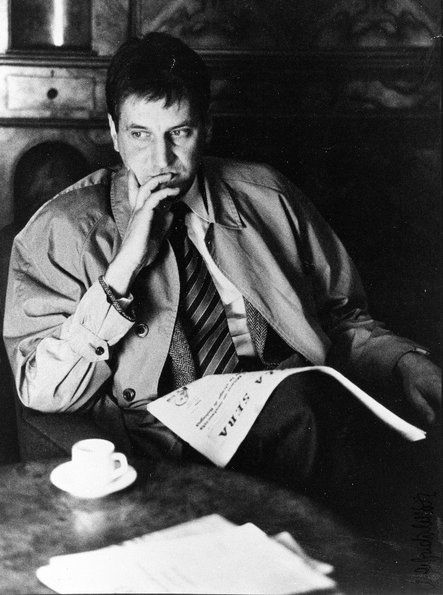

Crédito de la foto www.supercurioso.com

No somos maníacos, solo estamos algo obsesionados.

Las manías de los escritores

Como en toda actividad artística, el creador debe hallar algo físico o algún tipo de situación que lo incite a exteriorizar lo que quizás por varios días, meses o años le martilla la mente.

No son pocas las veces en que algunos amigos poetas o narradores me han comentado, no sin cierto rubor, una pequeña «lista de requerimientos» (como las que piden algunos cantante famosos antes de un concierto) para poder sentarse frente a la hoja en blanco, lo que es cada vez menos frecuente, o frente a la computadora y empezar a redactar o continuar la escritura de su obra. Casi todos me han asegurado que si no cumplen a cabalidad con la ejecución de estos requisitos, o si no se encuentran acompañados por sus objetos diríase totémicos, ellos simplemente no escriben, y no porque se trate de un mero capricho, sino porque sin estos no sienten que las circunstancias les sean propicias para iniciar su diaria labor de creación.

El cumplimiento de estas «condiciones» en la gran mayoría de los casos es irrestricto, en absoluto tajante. Estos requisitos, en realidad, no hacen sino revestir lo que comúnmente calificamos como manías y, aunque son muy usuales entre las personas, cuando un escritor confiesa una (o varias) de las suyas no es extraño que el público lo catalogue de inmediato como un ser trastornado, juicio mucho más severo de como calificarían a aquel mismo sujeto si practicara otro oficio o profesión pues, por ejemplo, es bien conocido que los deportistas tienen muchas cábalas sin las cuales se sienten disminuidos frente al rival y el público considera a estas como simples hábitos o, a lo sumo, seudo rituales. Y es que puede parecer absurdo o risible para el resto de mortales, pero muy pocos escritores se atreven si quiera a levantar el lapicero o a encender la computadora, si su manía no se ha visto previamente satisfecha.

Como en toda actividad artística, el creador debe hallar algo físico o algún tipo de situación que lo incite a exteriorizar lo que quizás por varios días, meses o años le martilla la mente. La actividad artística, en mi opinión, depende en un altísimo porcentaje de la tenacidad y de una constante práctica; sin embargo, resulta incuestionable que existe algo inmaterial que está en nosotros y que estimula al instinto creador para liberarlo, quién sabe si para ingresar en un estado de lo que podríamos tildar de «hipnosis» en el que al artista le es más fácil percibir, captar (como si fuese una antena) la señal de lo que quiere expresar y poder canalizarlo a través del arte que cultiva: pintura, música, escultura o, siendo objeto de este breve ensayo, la composición de textos literarios.

Que si debe oír el chorro de la ducha como una suave cadencia que le recuerda el sonido de la lluvia, que si el ambiente debe estar absolutamente impregnado por el olor a café o a cigarro, que si el lapicero con el que escribirá su mejor obra debe ser el que le regaló su «tía Juanita» cuando hizo la primera comunión e, incluso, debo mencionar que hubo quien me confesó —no con poco pudor— que no puede empezar a escribir si antes no se masturba. Rarezas de los escritores, pensé. Para las personas alejadas del mundo de la literatura estas no son sino locuras, excentricidades, insanias típicas de los escritores solo achacables a esa subespecie humana altamente extravagante y que ejecuta un extraño oficio (cuando siendo benevolentes así lo tipifican) solo comparable a trabajar como buzo «desatorador» de alcantarillas, como analista del sudor humano o como masturbador de caballos.

Son conocidas las raras manías entre los literatos más famosos. Por ejemplo, Ernest Hemingway no podía ni apuntar el lapicero contra la hoja si no tenía en el bolsillo una castaña de indias o algunas mandarinas para comer y SU pata de conejo en el bolsillo del pantalón, la que acariciaba mientras esparcía la tinta sobre el papel. Así también, T.S. Eliot dedicaba a la escritura únicamente tres horas al día (específicamente de diez a una) y ni un minuto más, pues a partir de la cuarta hora consideraba que la inspiración lo había abandonado y que era por demás inútil continuar redactando así fuese sólo como ejercicio.

Paul Valéry ni se acercaba a su escritorio si no era en la llamada por él «hora pura y profunda» del día, según el poeta entre las 4:00 y 7:00 a.m., por lo que su horario de trabajo era distinto al de la extensa mayoría de mortales, Valéry dormía de día y pasaba en vela las noches, creando. Otro caso singular es el de Antonio Tabucchi, quien únicamente deslizaba su pluma sobre cuadernos escolares, nada de blocs ni Molekisnes, tan famosos estos últimos por ser utilizados por los escritores, a Tabucchi solo le hacía falta un simple cuaderno escolar para dejar fluir su imaginación. Así también el panameño-mexicano Carlos Fuentes solo dejaba correr su prolijo bolígrafo si sentía que era «poseído» por el alma de su hijo fallecido, ello asumo que implicaba además una sesión diaria de espiritismo antes de ponerse manos a la obra, una manía casi tan extraña como la de Friedrich Schiller, quien para decidirse a escribir (y continuar haciéndolo) debía introducir y mantener sus pies dentro de una cubeta con agua helada.

Y el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, no es ajeno a esta suerte de excentricidades pues, muy aparte de su conocido invariable y estricto ritmo de trabajo, el ahora Marqués de Vargas Llosa no mancha la hoja si no está rodeado por las figuras de hipopótamos que le han regalado a lo largo de su vida, como si se tratara de ídolos que le brindan el sosiego requerido para armar las complejas estructuras de las que se sirve el literato para escribir sus novelas y ensayos.

Otros como el célebre Honoré de Balzac requerían conductas sociales más drásticas. Balzac debía aislarse del mundo, incomunicarse y dejar que el planeta siguiera su rumbo sin él, para lo que cerraba todas las puertas, ventanas y cortinas y a punta de litros de café encontraba la tranquilidad precisa para redactar sus magníficas novelas, imaginemos todo el café que debió de beber para concluir sus cerca de cien historias. Una claustrofilia similar a la de Isaac Asimov, quien solo escribía en recintos de espacio reducido, preferiblemente sin ventanas y con luz artificial (entiéndase un foco). Aunque este es un concepto de reclusión bastante distinto al de Claudio Magris, quien prefiere la «soledad» de las cafeterías, lugares donde escribe sus mejores obras pues, según Magris, sólo en estas verifica su aislamiento, estando entre los demás.

Gabriel García Márquez es otro de los que condicionaban su escritura a la compañía de objetos casi totémicos, el famoso narrador sólo escribía si tenía una flor amarilla sobre su escritorio, así como le era imprescindible encontrarse descalzo; caso similar al de François-René de Chateaubriand, quien le dictaba su obra a su amanuense mientras circulaba descalzo por los salones de su casona cercana a París.

Son incontables las manías u obsesiones por los detalles de varios escritores (poetas y narradores) que si no se cumplían o cumplen con escrupulosidad, no les brindan u ofrecen la seguridad y el ánimo requerido para hacer aquello a lo que han consagrado su vida entera.

Lo cierto es que la perfecta ejecución de estas manías, casi a manera de ritos, desata (o si se quiere atrae) en los escritores a la mil veces mencionada musa que inspira en ellos el tema y/o la expresión para viajar del mundo real al ficticio y viceversa y así poner a nuestro alcance, como si los narradores o poetas fueran un transformador de voltaje, historias o poemas que parecen vagar por la atmósfera en una dimensión o sintonía que el común de las personas parece no captar. Si estas rarezas son tan sólo eso, extravagancias, o si por el contrario son únicamente lo que la sicología cataloga como signos de un Síndrome de Trastorno Obsesivo Compulsivo (llamado en el argot siquiátrico TOC) depende de quién lo califique. Lo cierto es que resulta difícil hallar un escritor sin manías, pues la escritura depende de la creatividad y los disparadores de esta en nuestros cerebros pueden ser tantos y tan distintos que así como no existen dos escritores con igual capacidad de expresión, menos aún existen dos con idéntica manía.

Que si el cumplimiento de las extravagancias acarrea una sensación de seguridad, de absoluto dominio sobre lo que lo rodea cosa que le permite al escritor sentirse cómodo para iniciar su labor es, sin embargo, cuestionable, puesto que existen otros escritores como Henry Miller quien no gastaba tinta si se sentía cómodo, Miller necesitaba (con sumo apremio) sentir que algo no andaba bien con él o con el ambiente que lo rodeaba para que se dispare en su ánimo la necesidad de crear por medio de la palabra.

En lo personal, me confieso maniático. No escribo si no a partir de las once de la noche, si no me he quitado los anteojos que uso casi todo el día, si no hay un silencio sepulcral, si no utilizo un lapicero de tinta azul y si no lo hago sentado sobre el extremo izquierdo de la cama con un vaso de agua enfrente mío y que, para gran sorpresa, jamás bebo. Cualquier cosa que perturbe este, mi «protocolo» de escritura, me limita, me exime de tener que escribir hasta el día siguiente.

Sin duda, de lo que se trata es de la formación de una rutina o de un sencillo autocondicionamiento de corte pavloviano y, seamos sinceros, en todos los oficios, labores o conductas quién no lo tiene pues, como dice la frase, el Hombre es un animal de costumbres.