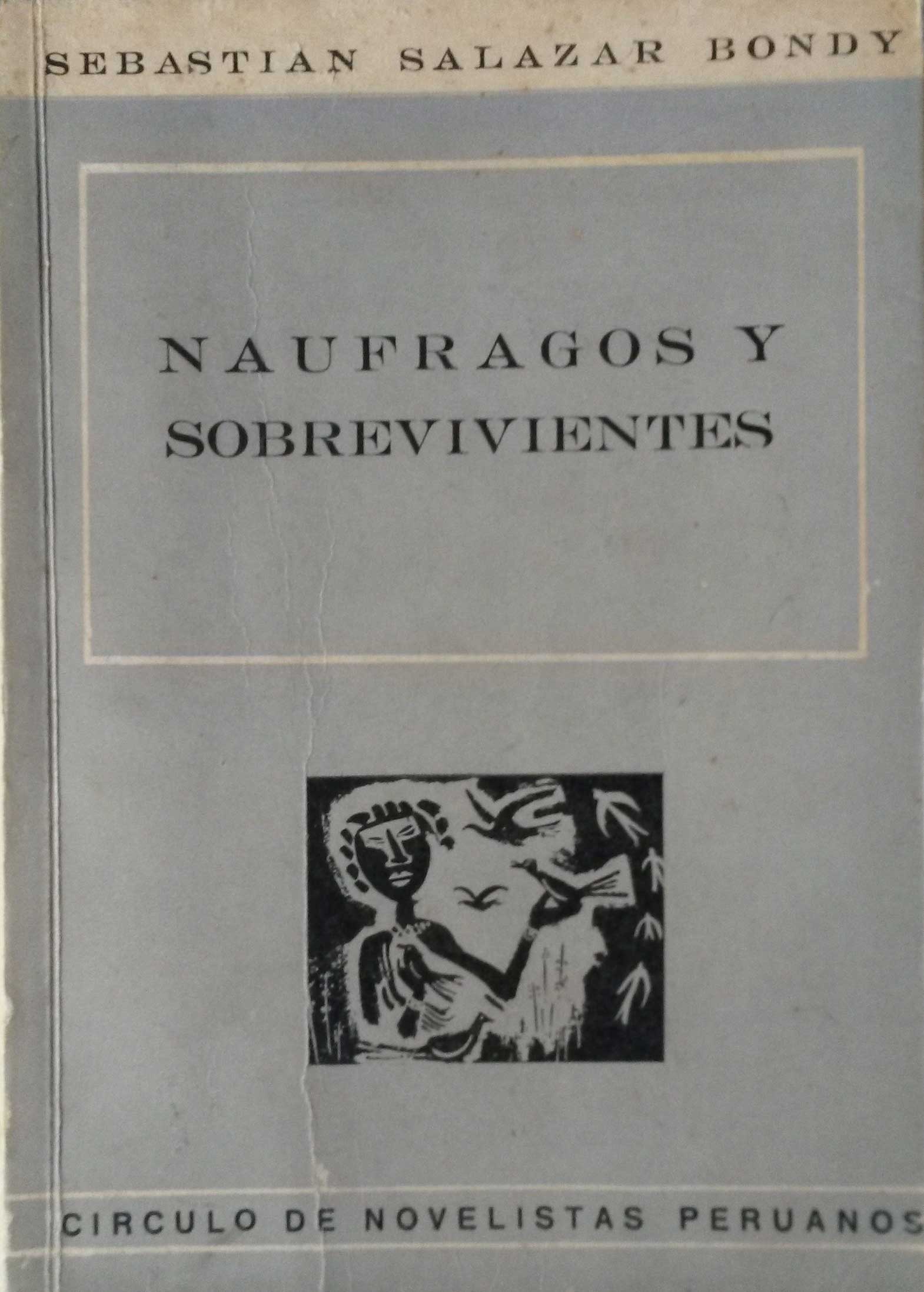

Publicamos, en exclusiva para Vallejo & Co., este texto de Alejandro Susti sobre la narrativa de Sebastián Salazar Bondy en su libro Naúfragos y sobrevivientes (1954), uno de los libros pioneros en la narrativa peruana en mostrar personajes de clase media en las tribulaciones existenciales en un escenario de corte realista urbano.

Este texto formó parte del libro titulado Ciudades ocultas. Lima en el cuento peruano moderno, publicado por la Universidad de Lima en el año 2007, en coautoría por Alejandro Susti y José Güich.

Desplazamiento y búsqueda a través del espacio de la ciudad

en Náufragos y sobrevivientes de Sebastián Salazar Bondy

Por: Alejandro Susti*

Crédito de la foto: Izq. Archivo Mario Pera

Der. https://redaccion.lamula.pe

La cuentística de Sebastián Salazar Bondy (Lima, 1924-1965) se resume principalmente en dos volúmenes publicados a lo largo de los años cincuenta: Náufragos y sobrevivientes (1954) y Pobre gente de París (1958).[1] A pesar del lugar importante que ocupan estos textos dentro del periodo de formación de una narrativa de corte predominantemente realista y de temática urbana surgida en el Perú a lo largo de la década de los años cincuenta, es significativa la poca atención que han recibido de parte de la crítica, quizás en parte debido a la propia valoración que el escritor impuso sobre ellos.[2] Referencia obligada es el artículo de Tomás Escajadillo (1966), uno de los pocos críticos en reconocer, en sus propias palabras, “el papel de pionero” de Salazar Bondy “en cuanto al deseo de mostrar no ya simplemente la angustia existencial del hombre urbano, sino, concretamente, el personaje de la clase media” (108). Aun cuando Escajadillo señala oportunamente algunos de los defectos que presentan los relatos de Náufragos y sobrevivientes,[3] concluye en que cronológicamente el libro se adelanta a su época en su preocupación por la “pequeña mitología de la clase media” antecediendo la publicación de los cuentos de Julio Ramón Ribeyro, Mario Vargas Llosa y Oswaldo Reynoso[4] para concluir en que “fue Sebastián quien abrió la ruta, quien intentó mostrar un ´personaje´ ausente, en ese momento, de la literatura nacional. Si no lo logró plenamente en sus primeros libros, estamos seguros que algo aprenderían de ellos los narradores más jóvenes (…)”.[5]

Más allá de las precisiones temáticas y cronológicas apuntadas por el crítico es indudable que la obra narrativa de Salazar Bondy –incluida la novela inconclusa Alférez Arce, Teniente Arce, Capitán Arce… (1969)–, aguarda aún un estudio que permita no solo situarla dentro del panorama de la literatura peruana, sino que además examine de qué manera ha contribuido en la formación de un imaginario urbano. El interés en este punto residiría en analizarla como un modo particular de apropiación textual del espacio de la ciudad en el momento mismo de su desarrollo y expansión, lo cual, a su vez, contribuiría a comprender cómo las nuevas prácticas, hábitos y rituales que la modernidad impone en sus habitantes contribuyen al surgimiento de una nueva sensibilidad y la formación de sus subjetividades. Es precisamente aquí en donde nace nuestro interés en examinar la construcción del espacio en un grupo de tres relatos incluidos en el primer libro de relatos de Salazar Bondy (“Volver al pasado”, “Pájaros” y “El último pasajero”), en los cuales abordaremos la relación sujeto-espacio a través del uso y percepción de este último y las tácticas (De Certeau 1996)[6] que adopta el primero ante el progresivo desplazamiento de los límites que separan el ámbito privado del público así como los modos con los que intenta recuperar el espacio perdido de la memoria.

Crédito de la foto: archivo Mario Pera

“Volver al pasado”: el espacio y la memoria

Este relato, el primero de Náufragos y sobrevivientes (1954), narra el desplazamiento espacial y las peripecias de una muchacha que busca “volver al pasado” regresando al lugar en que vivió su infancia. Este desplazamiento, sin embargo, se inicia de manera casi abrupta sin que el lector–y, aparentemente, el narrador–, puedan conocer las razones que guían al personaje a interrumpir el rutinario trayecto que lo lleva desde hace dos años a su trabajo. De esta manera, el texto se presenta como el producto de una alteración dentro del orden espacial y temporal de la vida urbana, una suerte de paréntesis vivencial del que tanto el narrador como el lector serán testigos: “De pronto, como si obedeciera a la imperiosa voz de una superior voluntad, descendió del tranvía que aquel lunes, como todos los demás días de ese año y el anterior, la llevaba de la Estación Marsano a Colmena Izquierda y de Colmena Izquierda a la Estación Marsano”.[7] Poco sabemos de aquella “imperiosa voz de una superior voluntad” que conduce los pasos de la protagonista; a decir verdad, podemos imaginarnos que esta proviene de su propia conciencia, pero por el modo en que es representada hemos de concluir que la causa de este sorpresivo quiebre en la rutina es inaplazable: detenerse y descender del tranvía implica apartarse de un modo de practicar el espacio y el tiempo, abandonar el ritual que organiza la vida productivamente para recuperar aquel otro espacio y tiempo cuyo uso y percepción permanecen aún en la memoria.

La metáfora espacio-texto se hace explícita a través de la mención del itinerario del tranvía: así como sus vías organizan una red de interconexiones y estructuran el espacio urbano, el texto a su vez parece proponer un desplazamiento a través de la propia subjetividad del personaje. En este “otro” trayecto el punto de partida temporal es el presente y, el espacial, la Estación Marsano, ubicada en el distrito de Surquillo, lindante con Miraflores, distrito de la ascendente clase media; el de llegada, como luego se informa, es La Victoria, lugar de la infancia. El itinerario ofrece una lectura alternativa del espacio urbano, constituye un modo particular de apropiación que da coherencia y sentido a la fragmentación y desintegración que caracterizan a la urbe. Para conocerlo es necesario “abordar” e iniciar el trayecto que el texto plantea, el cual organiza y ordena un material narrativo disperso depositado en la memoria del personaje. Así, el relato plantea al lector una estructura discursiva, un conjunto de relaciones de subordinación y complementariedad entre los dos espacios enunciados, con una coherencia y sentido que dan forma a la experiencia subjetiva del personaje.

Por otra parte, en la temporalización del espacio que implica un desplazamiento desde el “aquí” del presente (Surquillo) hacia el “allá” del pasado (La Victoria), el sujeto articula un modo particular de apropiación: “´Será como volver al pasado, como recuperar el tiempo perdido, ver de nuevo mi calle, mi casa, mi habitación´, proclamaba audaz su alma” (14). Estos lugares habitados en el pasado, que permanecen en el ámbito de la memoria y que están por lo tanto ausentes, operan como demarcadores de la subjetividad. El texto, en tal sentido, es testimonio de un “exilio caminante”–expresión empleada por De Certeau: “El viaje (como el andar) es el sustituto de las leyendas que abrían el espacio a algo otro. ¿Qué produce finalmente sino, por una especie de regreso, “una exploración de los desiertos de mi memoria” (…)? Lo que produce este exilio caminante es precisamente lo legendario que falta ahora en el lugar cercano (…)” (119). En el recorrido de este exilio, por lo tanto, el lugar de llegada se constituye como centro privilegiado de la experiencia; es el núcleo de toda aquella proposición discursiva constituida por el desplazamiento y el relato mismo. La expresión “recuperar el tiempo perdido” asigna un segundo orden a toda la experiencia vivida después de la infancia y coloca en primer plano la necesidad del sujeto de reapropiarse del tiempo y, por extensión, del espacio. Esta noción de interrupción y fragmentación aparece enfatizada en el texto:

«Durante esas cinco cuadras recorrió su niñez, de repente interrumpida por el traslado a Surquillo. A la manera de pantallazos sucesivos surgieron las mañanas lluviosas de invierno en que iba al colegio con la chica Suárez (…) los gozosos mediodías en los cuales, sentada al extremo de la mesa presidida por su padre, escuchaba la borrosa conversación de los mayores (…)» (14-15).

El propósito final del desplazamiento es reconstituir una coherencia en el continuum de la experiencia, ordenar a la manera de un sintagma narrativo aquellas imágenes (“pantallazos”) disgregadas en el espacio de la memoria.

Este proyecto, no obstante, debe sobreponerse a una serie de obstáculos pues resulta evidente que los referentes y objetos no conservan la apariencia que guardan en el recuerdo: “Cuando desembocó en su calle, se detuvo. Ahí estaba, no idéntica a su recuerdo, pero sí semejante. Le pareció menos amplia, mas comprobó que sus colores eran más vivos y suntuosos, como si los pobladores de la cuadra presumieran de una holgura que estaba lejos de haber sospechado” (15-16). La constatación fehaciente de esta imposibilidad se manifiesta en el momento en que el personaje ingresa a la que fue su casa: “Lo primero que se le reveló a la visitante fue el hecho de que las locetas amarillas habían sido reemplazadas por un burdo piso de cemento y que habían desaparecido las madreselvas que antes trepaban por las paredes y se desbordaban copiosas y floridas hacia la vecindad. – ¡No están las madreselvas! —pensó en voz alta“ (19). El fragmento ilustra nuevamente la afirmación de De Certeau –“el hecho de que los lugares vividos son como presencias de ausencias” (121) y muestra cómo “las locetas amarillas” y “las madreselvas” habitan ahora solo en el espacio de la memoria; son, además, la comprobación de la separación y el paso de un yo a otro yo en términos lacanianos: “Practicar el espacio es pues repetir la experiencia jubilosa y silenciosa de la infancia; es, en el lugar, ser otro y pasar al otro” (122). El regreso al lugar vivido es un intento por resolver un conflicto de identidad aún pendiente: el aplazamiento no constituye ya una vía alternativa y el lector puede intuir que la experiencia del personaje será irremediablemente dolorosa y no “jubilosa”; se regresa, por lo tanto, para “ser otro y pasar al otro”, constatar que uno mismo ha cambiado y es “otro”, y aceptar además el cambio operado en el espacio de la infancia. La casa no es ya un lugar de pertenencia sino de extrañamiento:

«–¿Siempre es ahí la sala? –preguntó la visitante, más que nada por evitar esa mirada.

–Sí, siempre—respondió la mujer–. Ese es el salón.

La palabra “salón” fue como un ramalazo. Primero la desconcertó, pero de inmediato despertó dentro de la

muchacha una especie de maligna atracción.

–¿Sala o salón? –inquirió.

–Le dicen salón, yo no sé» (20)

El diálogo introduce el uso de una nueva denominación: la palabra “sala” designa en este caso un ámbito privado utilizado principalmente por los miembros de una familia, separado del espacio público y anónimo de la calle. “Salón”, a diferencia de “sala”, agrega un significado no solamente nuevo, sino opuesto al lugar en el que se han compartido vivencias privadas al exponerlo a la mirada y vista de quienes no pertenecen al núcleo familiar.[8] Esta escisión equivale a dejar expuesta la propia subjetividad al ámbito público; lo privado y lo subjetivo son, por lo tanto, desplazados hacia el exterior y abandonados a merced del caos imperante en el “afuera” en donde no existen redes que se interrelacionen con y, a su vez, organicen la experiencia subjetiva.

Por otra parte, es significativo que en el fragmento el narrador utilice un nuevo término para referirse a la propia protagonista –“visitante”–, es decir, un vocablo que forma parte precisamente de todo aquello que la denominación original de “sala” excluía. El cambio nominativo a “salón”, además de señalar una nueva forma de practicar el espacio, convierte también al personaje en un “otro” y es la comprobación de aquello que definitivamente ha dejado de ser: el lenguaje produce un corte en su propia identidad, una cicatriz que ahora no podrá ignorar. La violencia con la que irrumpe esta nueva realidad se intensifica cuando constata, junto con el lector, que la casa ha sido convertida en un burdel:

» –¿Quiénes le dicen salón?

–Las chicas, todos…

–¿Qué chicas?

–Las que trabajan aquí.

–¿Trabajan? ¿Qué hacen [sic]

(…)

–No te hagas la tonta. ¿Quieres entrar al burdel? ¿Quieres trabajar?» (20-21)

El contraste entre los usos “sala” y “salón” se completa y adhiere un nuevo componente pues ahora el espacio de la casa asume las características de sus usuarios: literalmente ha sido prostituido y sus habitaciones –como las prostitutas que trabajan en ellas— se ofrecen al mejor postor; son lugares compartidos ocasionalmente por los anónimos y eventuales clientes y las prostitutas de turno. Desposeída de todo vínculo afectivo con quienes la habitan, la casa ha dejado de pertenecer a un “alguien” para ser ahora de “nadie”: al abrir sus puertas al mundo exterior es desprovista de aquello que la hacía única y distinta (“las locetas amarillas”, “las madreselvas”, “la sala”) para convertirse en un espacio anónimo y a la vez uniforme, similar a todo burdel.

Esta transformación puede interpretarse como una suerte de metáfora del espacio de la urbe: las marcas de la subjetividad de sus habitantes están irremediablemente destinadas a desaparecer en un mundo que impone sus propias leyes en el intercambio de bienes, productos y/o servicios, en el cual el cuerpo también se objetiviza convirtiéndose en “mercancía”. De esta manera, el texto y su narrador se ubican en una posición crítica respecto a la modernidad matizada por un cierto determinismo: la transformación del espacio urbano obliga al sujeto a modificar las coordenadas que organizan su subjetividad, la lógica del cambio impone en él un continuo ritmo de repliegue y reubicación en un espacio que es cada vez menos suyo y más de nadie. Esta dimensión social queda subrayada por otra de naturaleza estética que plantea una dicotomía irreconciliable entre lo “bello” y lo “hostil y hediondo”:

«Su barrio, su calle, su casa, su pasado en suma, adquirieron durante aquella huída [sic] otra faz. Todo lo bello se había esfumado, como un perfume arrasado por un viento hostil y hediondo. Los personajes y el escenario límpido de antaño habían sido sustituidos por otros inamistosos y opacos. No divisaba ya en su intimidad la amable latitud añorada, y como muerta a traición quedaba en el fondo de su alma la nostalgia que la impulsara a ‘volver al pasado‘». (21-22)

Es significativo el hecho de que el narrador no indague con mayor detalle en qué consiste la noción de belleza que maneja el personaje, modelada por una serie de elementos sensoriales de signo positivo (“perfume”, “escenario límpido”) que describen vagamente su propio imaginario o cómo se conservan en su memoria los recuerdos de la infancia. Lo paradójico radica en que este modo de “embellecer” el pasado constituye en sí mismo un tipo de representación tan válido como aquel que se le contrapone: el “viento hostil y hediondo”, en última instancia, simboliza una “nueva” estética para la cual la sensibilidad del personaje no está preparada. Es más, esta inadecuación demuestra que en realidad carece de un marco de interpretación para lo que ha sucedido con su casa: separada de su núcleo de pertenencia, la familia, ausentes los referentes simbólicos que organizan su sensibilidad y escindida por las nuevas denominaciones que el lenguaje le asigna, se vuelve completamente vulnerable al desorden imperante en el mundo “hediondo y hostil” en que vive.

Al final del texto, el derrumbe o “naufragio”–como subraya el título del volumen–del proyecto del personaje se cierra con una reincorporación a los rituales de espacio y tiempo brevemente abandonados: “Sacó de su cartera un pequeño pañuelo y enjugó sus ojos y sus mejillas, temerosa de que alguien advirtiera su dolor. Trató de adoptar una actitud natural y no se le ocurrió otra cosa que extender el brazo para detener un taxi” (22). La mención de un nuevo modo de locomoción cuya privacidad, rapidez y comodidad lo diferencian del usado anteriormente —se trata en este caso del “taxi”, no del “tranvía”–, señala no solo una reinserción en el ritmo de la vida urbana sino también una nueva y urgente necesidad de “recuperar” el tiempo invertido en el frustrado intento por “volver al pasado”. El uso del “taxi” enfatiza además la condición de aislamiento en la que se encuentra ahora el personaje.

En esta suerte de círculo trazado por el texto –el “ir” hacia el pasado y “volver” de él transformado en un otro— imitando el recorrido de ida y vuelta del tranvía desde Surquillo a La Victoria, la protagonista se desplaza ahora hacia el punto de origen de su propia partida; simbólicamente su peripecia se cierra tal como se organiza un recorrido ya sistematizado en el espacio de la urbe. Podemos suponer que el final de su periplo estaba ya escrito de antemano en el mapa simbólico que organiza el itinerario de los sujetos que habitan la ciudad. A modo de hipótesis podría sostenerse que, finalmente, tanto el narrador, los personajes como también los mismos lectores, son todos creación de una ciudad que “escribe” y “narra” sus desplazamientos y experiencias como sujetos de la urbe.

Crédito de la foto: © Archivo Mario Pera

“Pájaros”: sujetos nómadas

Narrado en una primera persona plural, el breve cuento “Pájaros” nos presenta las tribulaciones de un grupo de prostitutas en pleno centro de Lima. Si en “Volver al pasado” el autor explora el progresivo desarraigo del sujeto de la urbe moderna y cómo los usos y prácticas impuestos por el espacio social y público progresivamente se adueñan de los territorios marcados por la subjetividad, en “Pájaros” nos encontramos con una situación en que la carencia de un espacio privado se plantea como una realidad incontestable. Se trata en este caso de sujetos nómadas —mujeres– que recorren las calles en busca de clientes: “Nosotras somos como pájaros. En un momento dado, movidas por sabe Dios qué instinto, abandonamos una calle y nos vamos a otra, porque de pronto se nos ocurre que en la que frecuentamos se han acabado las seguridades” (43). La migración se constituye en la marca de identidad del sujeto una vez que ha sido eliminada toda posibilidad de regreso a una relativa estabilidad: “Cuando estaba donde Gladys todo era distinto. A una hora fija comenzaba el trabajo, igual que en una oficina. Allá dentro estábamos como en nuestra casa, en familia. Después las cosas cambiaron. Vine a parar aquí, a la calle, no sé bien por qué, aunque recuerdo haberlo hecho por interés, por ganar más dinero y ser independiente” (43).

El punto de partida del relato se localiza precisamente allí en donde la cicatriz simbólica ha sido inscrita en el cuerpo del sujeto de “Volver al pasado”. Paradójicamente, el burdel es ahora el lugar de la ausencia y representa el orden, el ritual que en el pasado organizaba la vida y le daba un sentido: “A una hora fija comenzaba el trabajo, igual que en una oficina. Allá dentro estábamos como en nuestra casa, en familia” (43). El paralelismo ciertamente irónico entre el nido y el burdel que contrapone el espacio de la intimidad familiar al del comercio sexual, no oculta el hecho de que se trata nuevamente de sujetos cuyos referentes simbólicos han desaparecido en el “mapa” de la ciudad y que en el presente de la narración se encuentran en pleno proceso de búsqueda de una pertenencia a cualquier tipo de espacio. En tal sentido, el uso metafórico del concepto de “pájaros” también subraya el carácter siempre provisorio de toda “pertenencia a” o “apropiación de” en el espacio de la urbe y la inestabilidad de toda definición de identidad: si hay algo que mejor define el ser y estar de estos sujetos es precisamente su constante migrar hacia nuevas identidades y el descentramiento que trazan sus trayectos espaciales y subjetivos.

Este descentramiento queda también sugerido a través de una sutil comparación con el carácter fijo e inmóvil de la imagen representada en un libro de colegio que la protagonista conserva en su memoria:

«Recuerdo una lámina de un libro del colegio que mostraba una bandada de golondrinas rumbo al norte, en busca de la primavera, según decía la señorita. El cielo era azul y en él se recortaban los pájaros como unas finas enes de rasgos curvos y gráciles. En muchas ocasiones he evocado el grabado y me hubiera gustado retener en la memoria el texto que explicaba la figura. Alguna vez he entrado a una librería del centro en pos de ese libro de lectura pero por desgracia parece que los libreros no conocen los libros por sus grabados sino por otras peculiaridades que yo ignoro» (43-44).

La analogía entre “la bandada de golondrinas” que buscan un “norte” y el grupo de prostitutas que recorre las calles de la ciudad es sumamente sugerente. La lámina del libro de colegio ilustra un trayecto cuyo destino es un tiempo y espacio nuevos (la “primavera” y el “norte”) que auguran además un estado de felicidad que difiere por completo de la incertidumbre y oscuridad (léase “nocturnidad”) que prevalecen en el presente del personaje. La imagen fijada en la página del libro, que representa a su vez el movimiento migratorio de las golondrinas, es una suerte de guía o mapa que orienta el trayecto espacial y vivencial; esta imagen, sin embargo, carece de un texto que la acompañe, le ha sido sustraída una parte importante que contribuiría a completar su sentido. Podría, por ello, interpretarse el nomadismo del sujeto como un modo de “escritura” que intenta recuperar un sentido ya ausente en la memoria: su recorrido por la ciudad se organiza a la manera de un relato que aún no se ha cerrado.

Este relato espacial, no obstante, no se construye de acuerdo a la sola voluntad del personaje; es necesaria la participación de un “cliente” o “co-autor” masculino quien a través de la oferta sexual y la negociación (“el trato”) acepte las reglas que regulan la “construcción” del relato espacial:

«Acepto volar —ese es justamente el verbo que utilizamos— hacia otra calle. Nos sentamos en una banca pública o caminamos en pareja, a veces tomadas del brazo. Hasta que alguien nos sigue y nos piropea. Es cuando hemos conseguido un cliente, sí, un cliente, porque yo prefiero denominar así a los hombres, y no “mansos” o “puntos” como dicen las otras. El trato es breve. Ellos nos cortejan finamente, pero cambiadas las primeras palabras se dan cuenta con qué clase de gente se han topado. Y viene la cuestión del dinero y el lugar. Regatean un poco, hacen aspavientos, bromean. Cuando eso está arreglado nos separamos» (44-45).

El pasaje describe el ritual de seducción realizado en plena calle: las prostitutas primero “se muestran” invitando a los clientes a acompañarlas y luego intercambian palabras con ellos: el ritual involucra no únicamente el lenguaje del cuerpo sino también el verbal y es, a través de este último, que ellas revelan o, más bien, confirman su condición (“qué clase de gente se han topado”). Es significativo, no obstante, que el texto eluda el intercambio verbal que se realiza entre los actores de la escena estableciendo además un código alternativo (ejemplo de ello sería el uso de “volar” por “caminar”), todo lo cual sugiere una cierta complicidad de parte de la narradora, silencio que involucra un saber compartido con los personajes y, por qué no, con el lector mismo. La paradoja radica en cómo el ritual efectuado en la vía pública se realiza en la más completa discreción y silencio ante los ojos del lector y de los paseantes que, presumiblemente, son testigos de la escena. El diálogo permanece oculto porque el silencio es necesario para la supervivencia del grupo como tal. En última instancia, si las palabras pronunciadas y sus significados le fueran revelados al lector o a quienes transitan por el espacio de la calle, el grupo de prostitutas desaparecería y la historia misma que se nos relata perdería todo sentido. Es ese el precio de una conducta transgresora del cuerpo en una sociedad en la que el cortejo entre sexos se realiza por iniciativa del hombre y no de la mujer y en la cual la ley sanciona y margina a quienes se exhiben e insinúan en el espacio público de la calle.

Por otra parte, los modos retóricos empleados extensivamente en el texto –la elipsis y la metáfora– son anunciados desde el título del relato: el casi lacónico título “Pájaros” evita dar razón sobre quién(es) trata la historia además de reemplazar el uso del vocablo “prostituta” con una carga connotativa más sugerente. Como se vio anteriormente, en el imaginario de la protagonista —de quien, además, ignoramos el nombre— está presente la identificación de su grupo con las “bandadas de golondrinas”. El silencio impuesto en relación con el término “prostituta” expresa la condena social que pesa sobre del oficio: la palabra excluye, discrimina y, en última instancia, castiga a quien se la aplica. Su no utilización obliga entonces a una reflexión sobre la naturaleza misma del lenguaje, sobre el carácter arbitrario de toda denominación lingüística y cómo la sociedad y la cultura intervienen activamente en el uso y atribución de significados.

Este carácter elusivo que presenta el lenguaje en el relato estaría también estrechamente vinculado con el tipo de práctica espacial, ya señalado anteriormente, asociado a los personajes: podría decirse entonces que los modos retóricos empleados en el relato —la elipsis y la metáfora, principalmente— expresan a nivel del significante una correspondencia con el nomadismo propio de las prostitutas, son una prueba de cómo el lenguaje se convierte en instrumento de ocultamiento y engaño para la subsistencia de un grupo marginal. El relato, por lo tanto, adhiere en su estructura discursiva algunas de las tácticas utilizadas por los sujetos que un poder hegemónico margina y discrimina. El lenguaje empleado por las prostitutas sería, entonces, el fiel correlato de una práctica espacial desautorizada por la sociedad pero que, sin embargo, lucha por sobrevivir: “La táctica no tiene más lugar que el del otro. (…) Lo ´propio´ es una victoria del lugar sobre el tiempo. Al contrario, debido a su no lugar, la táctica depende del tiempo, atenta a ´coger al vuelo´ las posibilidades de provecho” (De Certeau: L).

Este carecer de un lugar “propio” es precisamente lo que define la subjetividad de los personajes de los dos cuentos hasta el momento estudiados; en ellos, a pesar de no existir una continuidad temática aparente, se pueden establecer las siguientes relaciones: 1) el punto de partida desde el cual se formula el desarraigo del personaje se reconoce como un no-lugar, lugar vivido como una ausencia que el sujeto expulsado del núcleo familiar o laboral intenta recuperar a través de la memoria; 2) estamos ante experiencias que afectan principalmente a sujetos femeninos pues el énfasis colocado en el desarraigo y la pérdida de un espacio que protege (la casa e, incluso, el burdel) involucra sobre todo a mujeres. Las protagonistas de ambas historias –a diferencia del sujeto femenino tradicionalmente vinculado con lo emocional y afectivo e identificado con el espacio doméstico– son mujeres que trabajan y, además, salen a la calle, es decir, se internan en una nueva realidad con los riesgos que ello implica. Esto indicaría que a través de sus desplazamientos intentan restituir los vínculos afectivos perdidos por efecto de la modernidad y, sobre todo, redefinir su propia feminidad: los suyos son, entonces, no solo itinerarios de recuperación sino de construcción de nuevas identidades.

Esta redefinición involucra las relaciones económicas que la mujer establece en su sociedad y la nueva posición que ahora ocupa en ella: “Vine a parar aquí, a la calle, no sé bien por qué, aunque recuerdo haberlo hecho por interés, por ganar más dinero y ser independiente” (43). Como también ocurre en “Volver al pasado”, el personaje adopta un modo de vida con el que pretende lograr el ascenso y la movilidad social. No obstante, la empresa que acometen estos personajes femeninos es siempre estrictamente vigilada por una instancia hegemónica de poder. En el primer cuento leemos: “Cuando pensó en la multa que merecería su ausencia en la oficina—“¡Think!”, rezaba un brillante cartel fijado en una pared de la sala principal–, eliminó todo posible remordimiento prometiéndose preparar una disculpa eficaz, sin precisar por el momento cuál. (…) Experimentaba la sensación que debe colmar al fugitivo de un penal, al manumiso (13). Y en “Pájaros”: “Y yo ya estuve presa. No es la cárcel precisamente lo que me preocupa, sino la comisaría, los papeles, las preguntas y ese terrible viaje en el patrullero, junto a los policías que sonríen con una familiaridad realmente oscura, como si fueran cómplices nuestros o, acaso, nuestros protectores” (44). En ambos casos, la conducta de los personajes es transgresora y es vigilada por una autoridad situada en una instancia superior. Aun cuando la transgresión difiere significativamente en estos —no hace falta decir que la prostitución es moralmente censurada como modo de vida en muchas sociedades— nos interesa subrayar el hecho de que en ambos el sujeto femenino es plenamente consciente de ser vigilado y de que su conducta en alguna manera producirá una forma de castigo.

Por otra parte, si se toma en cuenta cómo los dos textos estudiados muestran el desplazamiento y repliegue de la subjetividad de sus protagonistas, puede decirse que el cuerpo femenino se constituye en el locus por antonomasia, último refugio y única certeza de reconocimiento del sujeto y construcción de una identidad propia. Es ese el “lugar propio” (usando la expresión de De Certeau) desde el cual se formula el discurso del sujeto y este se percibe a sí mismo como tal.

Crédito de la foto: © Archivo Mario Pera

“El último pasajero”: el último viaje

Relato breve como el analizado anteriormente, en “El último pasajero” un conductor y un motorista de tranvía descubren que uno de sus pasajeros ha muerto en pleno recorrido: “El conductor del tranvía 4413 de la línea Lima-San Miguel sabía que algunos seres desamparados eligen un vehículo nocturno para dormir, pero ignoraba que había gente tan desgraciada que carecía en su última hora de un lecho cálido en el cual expirar” (71). Tal como sucede en la mayoría de los relatos que conforman Náufragos y sobrevivientes, el título ofrece una clave irónica con la cual se puede descifrar el sentido último de la historia que se narra. Si en los anteriores cuentos los títulos anuncian el deseo de recuperación de una identidad perdida a través de itinerarios de búsqueda y su subsecuente fracaso, en “El último pasajero” puede entenderse que ese intento queda abortado pues poco o nada sabrán los lectores acerca del personaje de quien se habla: este es ya un cadáver en el presente de la narración y su origen, destino y, principalmente, el motivo de su peregrinaje por la ciudad quedan completamente borrados con su muerte. La brevedad del relato, por lo tanto, está aquí sustentada en la nula información que pueden obtener el lector y, sobre todo, los demás personajes acerca del cadáver: puede decirse que el relato en su minimalismo anuncia ya el carácter de una historia que ni siquiera “comienza” en el sentido que su protagonista no posee pasado alguno.

Esta carencia de información convierte al cadáver en una suerte de ente itinerante cuya identidad se mimetiza con el trayecto del tranvía. Al inicio del cuento, cuando aún no resulta evidente que se trata de un pasajero muerto, el conductor y el motorista intercambian el siguiente diálogo:

«–¿Dónde subió? –preguntó. [el motorista]

–En Judíos…—le respondió su compañero tras una pausa de perplejidad.

–A lo mejor está muerto—insinuó el motorista con un desatinado dejo de humor al tiempo que se inclinaba

sobre el pasajero.

Su amigo lo miró interrogante. Luego, repuesto, afirmó:

–Bah… En el Paseo de la República estaba más vivo que tú» (72).

Los antecedentes que se brindan acerca del personaje no son otros que los nombres de las calles o avenidas atravesadas por el tranvía que por “última vez” lo lleva a su destino. La ironía subyacente consiste en que también se trata de su “último viaje”: el punto de llegada no es otro que el de la propia muerte. El viaje o trayecto por la ciudad adquiere con ello un sentido nuevo pues no se trata ya únicamente de un recorrido por sus calles, sino más bien de una suerte metáfora de la existencia misma, resumida en un “ir” en el que no es posible “regresar”. Esta lectura temporal del espacio, como se ha visto anteriormente, contribuye a subrayar el carácter de los personajes de estos relatos para quienes el desplazamiento se convierte en una forma de búsqueda y recuperación de un orden del cual han sido expulsados; a diferencia de las protagonistas de los anteriores relatos, “El último pasajero” agrega una nueva dimensión a esta temática pues en su caso el lector no puede ni siquiera explicarse si esa búsqueda se inició en algún momento. La historia del personaje, como su nombre, permanecerán en completo silencio y ese parece ser el sentido último del relato: subrayar la magnitud de una tragedia no solo individual sino colectiva que involucra a todos los habitantes de una urbe moderna. Este rasgo es sumamente significativo, pues como veremos luego, la aparición de la muerte en un espacio regido precisamente por la productividad y la automatización del sujeto señala el carácter precario y provisional de las leyes que regulan su uso y percepción como también de aquellas que atañen al tiempo. La muerte, por así decirlo, reinstaura el desorden, el sinsentido, el anonimato —la carencia de un nombre— y el no-lugar en un espacio justamente caracterizado por una organización simbólica y una semantización ejemplificada en el uso de nombres, números, rutas e itinerarios que proponen una textualidad y un modo de lectura específicos.

La muerte del protagonista, por otra parte, ocurre no en la intimidad de un recinto cerrado, íntimo y, por extensión, estático, sino en el espacio abierto, público y móvil del tranvía, exhibiéndose a los ojos de sus eventuales testigos, en una especie de cortejo fúnebre. Esta exteriorización constituye un acontecimiento totalmente inusual en medio del rutinario y programado trayecto del tranvía: su presencia es contrastante porque no responde a ningún tipo de control ni vigilancia. Si la muerte puede ser clasificada como un hecho natural o, en última instancia, predecible en la existencia de todo sujeto —no olvidemos que se trata además de un anciano–, lo anormal y/o sobrenatural consiste en que se presente sin previo anuncio. Morir en plena vía pública es a todas luces un hecho insólito, un accidente en la vida de una sociedad que se precia de haber recluido a la muerte en cementerios, hospitales u otros espacios destinados a tales fines. La muerte, por lo tanto, no solo desbarata el intento del hombre de organizar significativamente el “caos imperante” en el mundo, sino que le recuerda la inutilidad de ese intento anulando la diferencia y reinstaurando el reino de la uniformidad y el anonimato en los rostros de sus cadáveres:

«El conductor continuaba frotando los puños del viejo, pero ya no pensaba sino en la muerte. Recordaba a su padre, que había fallecido de cáncer en el Hospital Dos de Mayo cuando él apenas tenía quince años. Las facciones del viejo no se parecían en nada a las del rostro paterno, pero descubría ahora que todos los cadáveres eran semejantes: la misma expresión fría, silente, impasible, los emparentaba, les daba un aire de familia. “Cara de bueno”, pensó. “Todos tienen cara de bueno”. Y pensó también en la miseria, y encadenando imágenes en la vertiginosa memoria evocó a su mujer y sus tres pequeños hijos» (73-74).

El énfasis colocado en las “facciones del viejo” incide en el parecido, el “aire familiar” que estas evocan: el conductor ve reflejada en ellas a su propia familia —su padre, su mujer, sus “tres pequeños hijos”– y, finalmente, se reconoce a sí mismo. El texto traza de esta manera una suerte de círculo simbólico cuyo eje está constituido por el rostro del anciano y hacia el cual confluyen el trayecto existencial de los demás personajes y el del propio lector; es en él en donde, finalmente, se descifra aquella historia del anciano que el relato se ha negado contar: “Reparó por primera vez en el rostro del pasajero. La tez de las mejillas, agrietada de arrugas finas, tenía el tono amarillo del papel expuesto largo tiempo al sol. La frente y las sienes, tersas, le brillaban. Los ojos se hundían en las órbitas y la nariz afilada le nacía enérgicamente de entre las cejas canas y desordenadas” (73). Es significativa la comparación que se establece entre “la tez de las mejillas” y “el tono amarillo del papel expuesto largo tiempo al sol”. El rostro se ofrece –o, más explícitamente, “abre sus páginas”– a quienes estén dispuestos a “leerlo” e “interpretarlo” erigiéndose en un campo semántico en el que se construyen significados a través de la voz del narrador; en él se descubren una serie de marcas que “hablan” y parecen conservar aún el rastro de la vitalidad pasada: el brillo de la piel, la energía de la nariz perfilándose, el desorden de las cejas. Estas marcas operan a la manera de signos secretos o jeroglíficos cuyo significado se hace necesario revelar y sugieren un movimiento y actividad frente al cual la propia muerte permanece impotente. La paradoja radica en que el cuerpo muerto, convertido ahora en objeto, recién parece “decir” algo acerca de su propia historia: desposeída de la palabra la subjetividad del personaje nos habla desde su último reducto haciendo del cuerpo-objeto el único medio de expresión posible frente al silencio impuesto por el relato. Veamos dos ejemplos: “Lo palparon. El cuerpo del anciano era reseco, los huesos pugnando dentro de una piel sarmentosa y crujiente” (74); “El conductor, el motorista y el policía levantaron el cadáver. Era un cuerpo leve, resbaladizo. Al viejo se le cayó un zapato. Uno lo tomó del suelo y lo repuso en el pie flácido que se balanceaba como un péndulo, inerte” (74-75). Poco o nada sabremos finalmente del anciano; el silencio de su cadáver, sin embargo, les permite al lector y a los personajes la posibilidad de llenarlo con sus propios significados. El cadáver, por lo tanto, se propone como una suerte de metáfora del texto, una “página en blanco” sobre la cual podemos nosotros, los lectores, convertirnos en autores o personajes de una historia que jamás fue ni será contada. Ello parecen sugerir las palabras que cierran el relato recogidas del pensamiento del conductor: “´A mí, por lo menos—se dijo–, me llorarán mis chicos´. Y más tranquilo ya, se fue a dormir entre los suyos” (75).

Bibliografía citada

De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. Trad. Alejandro Pescador. México DF: U. Iberoamericana, 1996.

Escajadillo, Tomás. “Sebastián como narrador, no como estatua. Revista Peruana de Cultura, Lima, no 7-8, junio 1966: pp. 98-129.

Hirschhorn, Gerald. Sebastián Salazar Bondy et l´action culturelle. 2 tomes. Thèse pour le Doctorat d´études ibero-américaines. Université Lumière-Lyon II, 1996.

Salazar Bondy, Sebastián. Náufragos y sobrevivientes. Lima: Círculo de novelistas peruanos, 1955.

—. Dios en el cafetín. Lima: Populibros Peruanos S.A., 1964.

—. Pobre gente de París. Buenos Aires: Editorial Jorge Álvarez, 1965.

—. Alférez Arce, teniente Arce, capitán Arce… Novela. Edición y prólogo de Tomás G. Escajadillo. Lima: Casa de la Cultura del Perú, 1969.

[1] Náufragos y sobrevivientes fue reeditado en 1955 con la adenda de “cinco nuevas narraciones” como señala su autor. A los dos libros mencionados se agregaría Dios en el cafetín (1964) en el cual, sin embargo, el único texto inédito es el que da el título volumen. A éste se suman algunos ya incluidos en la primera edición de Náufragos y sobrevivientes (Volver al pasado, El matrimonio, Pájaros y Soy sentimental) y la totalidad de Pobre gente de París. Por último, el cuento para niños El Señor Gallinazo vuelve a Lima (1961).

[2] Es interesante anotar las observaciones de un crítico como Abelardo Oquendo: “Entre los narradores no figura en la primera fila exactamente, él mismo lo dijo, cito: No soy especialmente un narrador por lo menos hasta ahora, no soy especialmente un narrador. He escrito algunos cuentos que no han obtenido muchos elogios. Pero creo que en ellos he puesto algo que me interesaba poner. Es más alguna vez escribió que para sus cuentos empleaba los temas que se le ocurría y desechaba para el teatro. El mismo pues relegaba esa actividad suya a un lugar secundario. Sin embargo, aquello que le interesaba contar y que contó abrió una veta nueva en la narrativa urbana que entonces comenzaba a florecer en el país, prácticamente inédita hasta entonces (…)” [Conferencia de Abelardo Oquendo, Lima, 23/4/1991 como parte de un Homenaje a SSB en el que participaron además Blanca Varela, Javier Sologuren y Tulio Velásquez, recogida por Gerald Hirschhorn en Sebastián Salazar Bondy et l´action culturelle (1996)].

[3] “Varios son los defectos del primer libro de relatos de SSB: hay demasiadas explicaciones de los sucesos que se narran y del comportamiento de los personajes; el efecto final se esfuma e incluso resulta anticlimático, algunas veces; las situaciones se diluyen por la profusión de detalles; la poesía de ciertos cuentos no se sostiene en una eficaz estructura narrativa; algunos relatos son excesivamente triviales, casi no llegan a ser cuentos y colindan con la crónica periodística o la simple estampa literaria; otros, por último, a pesar de la importancia o belleza argumental, se malogran por la falta de pericia narrativa y las tragedias que SSB ha percibido o sentido no se comunican al lector”. (107)

[4] Citamos a Escajadillo: “Veamos: Náufragos y sobrevivientes (1954) (…) es anterior a los libros de: Julio Ramón Ribeyro, Los Gallinazos sin plumas (1955), Cuentos de circunstancias (1958), Las botellas y los hombres (1964) y Tres historias sublevantes (1964); de Mario Vargas Llosa, Los jefes (1959), La ciudad y los perros (1963) y La casa verde (1966); de Oswaldo Reynoso, Los inocentes (1961) y En Octubre no hay milagros (1965); de Carlos Thorne, Los días fáciles (1959), libros que en mayor o menor grado tienen que ver con el mundo de la clase media urbana peruana. NS apareció el mismo año, 1954, que La Batalla de Carlos Eduardo Zavaleta (que sólo contiene un relato verdaderamente ´urbano´, ´Mister X´), que Lima, hora cero de Enrique Congrains (que se interesa principalmente en personajes del ´lumpen proletariat´ y no de la clase media) (…)” (109).

[5] Ibid., 110.

[6] Según De Certeau, existen en nuestras sociedades grupos marginales que han diversificado el uso de los productos impuestos por un orden económico dominante (XLII-XLIV). Estos diversos tipos de consumo—en apariencia multiformes y fragmentarios—derivan en un conjunto específico de modos de actuar que se vuelven indisociables de su recepción. De Certeau intenta discernir de qué manera pueden estudiarse las prácticas cotidianas de una comunidad: el arte de hablar, de leer, el arte de la cocina, el tránsito del sujeto a través del espacio de la ciudad, las formas de habitar espacios interiores, etc. Para ello propone dos conceptos definidos de acuerdo con su pertenencia a dos espacios que los ligan a un orden dominante y a otro dominado: “Las estrategias son pues acciones que, gracias al principio de un lugar de poder (la propiedad de un lugar propio), elaboran lugares teóricos (sistemas y discursos totalizadores) capaces de articular un conjunto de lugares físicos donde se reparten las fuerzas. Las estrategias combinan estos tres tipos de lugares, y tienden a dominar a unos con otros. Privilegian pues las relaciones de lugares” (…) “las tácticas son procedimientos que valen por la pertinencia que dan al tiempo: en las circunstancias que el instante preciso de una intervención transforma en situación favorable, en la rapidez de movimientos que cambian la organización del espacio, en las relaciones entre momentos sucesivos de una ´jugarreta´, en los cruzamientos posibles de duraciones y de ritmos heterogéneos, etc.” (45)

[7] Salazar Bondy, Sebastián, Náufragos y sobrevivientes, 1954: 13.

[8] En el diccionario de la RAE la palabra “salón” acusa los siguientes usos: “sala grande: sala de conferencias, de descanso/ Habitación de un aposento destinado a recibir visitas/ Galería donde se exponen obras de arte. (…) Nombre dado a ciertos establecimientos: salón de té, de peluquería”.