El presente texto, hasta ahora inédito, fue escrito especialmente por su autor para ser leído en el Congreso Internacional “Cien años de Javier Sologuren: palabra continua”, organizado por la Universidad de Piura (Perú) en conjunto con el King’s College de Londres (Reino Unido), la Universidad de Salamanca (España), la Biblioteca Nacional del Perú y la Academia Peruana de la Lengua, evento que tuvo lugar entre 1 y 3 de diciembre de 2021.

Por Reynaldo Jiménez

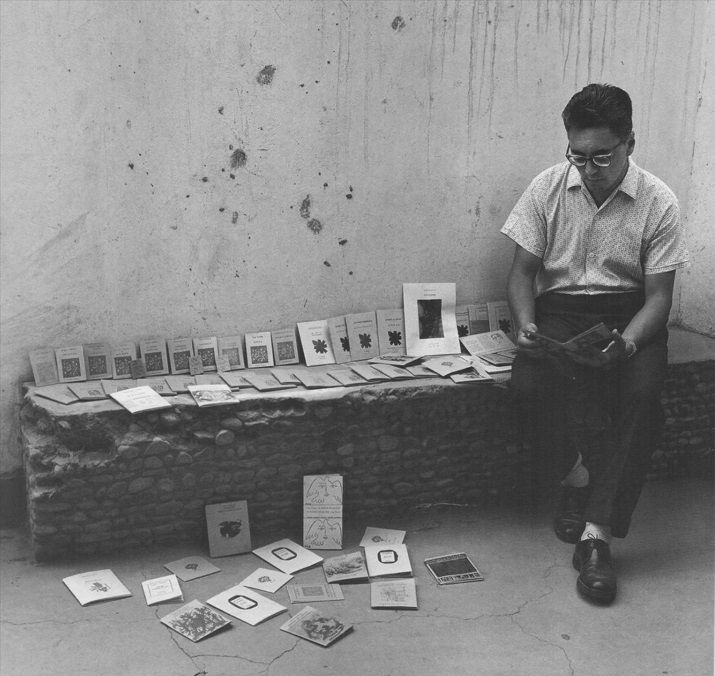

Crédito de la foto www.twitter.com/PeruEnSuecia

Maduración y experiencia poética en Javier Sologuren

Junto al imprescindible lema-recordatorio “Paciencia es todo”, por parte de Rilke, en su célebre “Carta a un joven poeta”, Javier Sologuren, en “Actualidad de Rilke”, ensayo de 1975 —cuando Javier, por cierto, ya ha traspasado los cincuenta años de edad— ha destacado otro tema, intrínseco al de la paciencia: el del “ensimismado proceso de la maduración y la fructificación”. Así lo pone en contexto:

Una de las [premisas] más importantes, por su reiteración y alcance, es la que postula una suerte de asimilación, metafórica y profunda a la vez, de la vida humana al destino de todos los seres inanimados y vivientes, muy en especial al modo de existencia de la planta, de las especies vegetales. Muchas son las menciones de Rilke a este reino de la lentitud, la oscuridad y el silencio, y lo son justamente en aquello que la planta, el árbol, tiene de vida interna, callada, sosegada (tal como el devenir de las travesías mentales) en el ensimismado proceso de la maduración y la fructificación. Es ese bastarse a sí mismo, en la soledad y el silencio, que no nos es posible percibir sino con admirativa contemplación. De la raíz al fruto, el crecimiento natural es advertido y expresado por Rilke en el plano de la existencia del hombre y de la creación artística de este.

Y a continuación, cita al propio Rilke en carta a un amigo:

Ser artista quiere decir madurar como madura el árbol, que no tiene prisa y permanece confiado bajo las tormentas en espera de la primavera, sin temer que tras aquellas tormentas podría no estar pronto a llegar el verano. El verano llega.

Es aquí cuando Javier enfatiza la “gran metáfora rilkeana del desarrollo vegetativo” y pasa a citar de inmediato algunas estrofas en las que la poesía rilkeana trata, trabaja “ese punto de plena sazón”. Interesa hacer constar la centralidad que reverbera al interior de la poética sologureniana la experiencia de la maduración en relación a una práctica —la escritura poética— entendida como proceso: devenir receptivo vía la meditación creadora.

Toda maduración supone un proceso y un destino, un oculto movimiento que accede paulatinamente a un nuevo estado, a una nueva realidad. Obediente a leyes internas, la maduración biológica se impuso a Rilke por fuerza de su analogía con su propia experiencia existencial. (…) En tal sentido, la acción de la Reife, la madurez, es lo más alejado que podamos imaginar de la concepción rimbaudiana de la videncia, de la iluminación, del hallazgo súbito y deslumbrante de una realidad esencial. Lo que en Rimbaud es un relámpago de la conciencia poética, en Rilke es el alumbramiento después de la impregnación y la maduración (…)

Se crece y madura en la naturaleza, y el hombre también crece y madura espiritualmente en ella. Es la fuente natural, que brota al unísono del corazón, es motivo de la profunda reverencia por parte de Rilke (“Solo el canto en la tierra / consagra y solemniza”). En ello se percibe un claro nexo con la tradición de la poesía alemana; en el Romanticismo, Hölderlin y Novalis ofrecen hermosísimos pasajes en los que se trasunta la actitud reverencial, la unción ante el enigmático y sugerente espectáculo que la naturaleza, en cosas y hechos, inagotablemente nos presenta. Ya Baudelaire reveló su rico venero de símbolos y emblemas (…) y Rilke supo escuchar inspiradamente “la voz de la naturaleza”.

Ahí donde Rilke habrá de destacar “el ritmo de las cosas exteriores”, que —señala— influye en la cadencia lírica, junto a la aceptación del devenir, intermite Natura, maestra de maestros. En el “Proemio” a Vida continua, Javier retoma el punto, guiado por remembranza de los orígenes de su antelación concatenante, durante una larga convalecencia, justo en trance de salida de la infancia, eclosión definitiva, con desprendimiento del gran capullo de inocencia, pero, en su caso, con entrada múltiple o empatía esencial en que su sensibilidad lo lleva a participar epifánicamente de la instancia sostenida de percatación.

El obligado confinamiento en un lecho, los delirios febriles, la excitación nerviosa me fueron llevando paulatinamente al goce de una soledad sobrevolada por los redentores pájaros de la imaginación, y a la fruición, honda, de la naturaleza cuyos emblemas fui aprendiendo a descifrar. Los textos resultantes (poemas, vagidos, balbuceos, canciones o quién sabe qué) cuyas inflexiones se me han dejado escuchar, originariamente, por el oído de la sangre y de la emoción, quizá debieran dar cuenta de que la vida del poeta es una síntesis en marcha con la palabra.

Lima, 1962

Emblemas que se aprenden a descifrar. Tal retorno desde la cultura —término cuyo étimo desemboca en cultivo, así como versus trae los retornos del arado y la escala corporal del versar reaparece nítida: un procesar rítmico-respiratorio— hace pasar por los anillos concéntricos del símbolo la entidad, el ser, el elemento, el elemental, la presencia extrahumana, incluso inhumana, en el sentido de devenires que eluden —ya no lo introyectan— al autohipnotismo antropocéntrico.

Una planta, una flor, un animal, un insecto, un fenómeno meteorológico, una manifestación telúrica o celeste, en fin, la vibración, pueden significar, y en efecto resignifican, al mismo tiempo que su inmanente concretud, su reaparición plurificante y a la vez condensadora bajo la forma emblemática del símbolo. A sabiendas de que el símbolo se mueve en simultáneo con las miradas y experiencias personales o comunales, seculares o instantáneas, se podría inferir que el eterno retorno del ciclo natural encuentra contrapunto en la dinámica multifacética que alberga —núcleo o germen— el símbolo. Lo sorprendente, en la poesía tan precisa de Javier, es la naturalidad con que esos emblemas resurgen como en origen, o sea en relación de experiencia. Pero experiencia que se podría cifrar en clave pseudo oximorónica o paradójica: ahí donde la conciencia de la experiencia es una ampliación de la inocencia, la inocencia una expansión de la conciencia.

La gradual ligereza formal que adquiere la poesía de Javier está íntimamente ligada a su conciencia tan temprana del proceso de maduración. En ese aspecto del ciclo —una sola vida similaría un año único desde sus cuatro posibles estaciones, fermento quizá de la creencia en múltiples vidas sucesivas, enhebrado intermitente— maduración no implicaría únicamente “aceptación equilibrada” del inevitable transcurso témporo-mortal y sus factores de alteración y cambio, sino la posible orientación, oleaje sucesivo, en pro de una percatación, que sería, “como el lenguaje de un poeta” —retomando palabras de Javier— “algo que se va formando”, se va

produciendo en círculos concéntricos, a modo de impulsiones que se explayan del centro cordial a la periferia y, en sentido inverso, se remansan luego. Un desplegarse (…) en el ámbito redentor de la vida natural.

A esto Javier acierta en llamar “proceso de la figuración verbal de las propias experiencias”. De ahí que la conexión natural no implique en su caso grandes o drásticos paisajes —un fondo, en fin, a la figura antropocéntrica— sino al contrario, en una consonancia que puede incluir, de Eguren a Bashô, un miniado a la altura sensorial de una persona cualquiera, con el consiguiente desplazamiento del punto de vista, que puede involucrarse con la palabra hasta cambiar —en simultáneos planos— de dimensión, llevar acaso —y sin violentarlo— el lenguaje al nivel enigmático de la más ínfima evidencia, latencia potencial. La aparición de un insecto en una hoja es una letra en una página es la impronta lacerante de un desencuentro es la penumbra fresca del patio interior es la casa del cotidiano misterio. Misterio que —en palabras del pintor Braque— “estalla con la luz del día”.

Chaclacayo – Lima (Perú),

C. Verano de 1979-1980.

Crédito de la foto: Violeta Lubarsky

Celebratoria, la poesía sologureniana se concentra desde las irradiaciones de ese “centro cordial” y se hace receptora del acontecimiento vibrátil, rayano en la insignificancia, que en pleno micropunto del detalle deposita su potencia y reinicia el germen: el poema deviene registro ultrasensible de una contemplación. Contemplación sin fin y que adelgaza hasta la transparencia al sujeto de sus protagonismos, lo disuelve gozosamente, en aras de una verbalescencia que resurge como el origen en el rumor.

Un silencio particular participa crecientemente la poesía sologureniana, junto a la impronta de entonación discreta, esa resonancia para dentro: participa en la danza de los emblemas para la consonancia despaciosa o de un repentismo irradiante, que se va asentando con las relecturas, dejando a la par que los poemas permanezcan sueltos, casi, de nuestra propia voz leyéndolos, oyéndoles el retorno a los lugares de los que nunca partieron.

En un libro de 1970, Surcando el aire oscuro, se inserta uno de los poemas quizá más citados de Javier, precisamente titulado “el paso de los años” —con esa particularidad de colocar el título al final del poema, como una especie de último verso o última carta del juego— dedicado a su hija recién pequeña. Reaparece tácito el tema de la maduración, no ya sobre ni ante sino desde el tiempo, donde se privilegian los dones mínimos con que dialogan los emblemas y resalta una vez más la concentración ancestral en el acto de nombrar, acordando momentos de la vida, vidas, generaciones, mundos.

para mi hija Víveka

porque cogí la mariposa

no en el jardín

sino en el sueño

porque en mi almohada

oí cantar al río

al crepúsculo orar

porque el cielo breve

de la flor

me llevó lejos

porque el niño aún

(que fui que a veces soy)

despierta y ve

la mariposa

volar en el jardín

que ya no sueño

[el paso de los años]

La imagen que se desliza por entre los versos suscita una apertura desde lo más íntimo y definitivo a las posibilidades vibratorias por vía del afecto, disposición que toma distancia natural de la construcción habitual de artefactos calculadamente poéticos de mediana o regular eficacia. La intensidad en Javier es sutileza e ilesa transparencia el misterio que condensa su versar.

La mariposa o la flor en un pestañeo, que es un cambio de tiempo, entran y salen por el sueño del despierto. Así la pérdida de la inocencia retorna y retornará en tanto cultivo consciente. Es decir: se propone, en acto de palabra —no en enunciado proyectivo— la posibilidad del asombro, del volver a sorprenderse, en y con la inocencia, acompañada, claroscuro está, de semejante impermanencia, en su cualidad influyente.

Ahí donde natura y cultura se reúnen —nel mezzo del camin— el hombre (apenas) maduro, de pronto en su punto, se reconoce en la precisa cuerda floja al filo de la cual todo equilibrio se ensaya y dispone a la íntegra atención —de vida y/o muerte es la cosa— pero en ese posible funambulismo, o acuidad, el percatante, despierto adentro de su sueño y ensoñado en su despertar, por el enhebrado ancilar pulsa la oscilatoria del umbral. El umbral es a lo largo, como quien dice “a lo largo de la vida”, su consistencia oscilatoria y pulsátil, frágil como los hilos de cualquier precisión.

Cuando la poesía, como en Javier, se alcanza casi ingrávida, tal en “el paso de los años” y tantas otras composiciones suyas, las “gravitaciones y tangencias” asoman cualidades nítidas, no menos sorprendentes. Acaso ya estemos liberados —eterno relámpago— del tiempo sucesivo. El poema transfigura un fundido: el niño en el adulto continúa madurando, es decir madura en tanto niño —siendo que todo niño es ya un ser completo y no ese protoadulto o persona a medias que tanto se ha pretendido. Inversamente, la maduración ha producido ese asentamiento o asentimiento del infante interior, justo al contemplar a la mariposa-niña, emblema de emblemas. En perspectiva no tan oblicua asoman el puer senex y el anciano infante del Tao.

Una pátina de melancolía, en referencia al pasado ya lejano, se revierte en las posibilidades de ese retorno: el niño que fui que a veces soy. La posibilidad de la percatación que distingue la mirada responsable del adulto en trance de maduración presenta en el emblema ligerísimo la “dialéctica” del sueño y el despertar. La mariposa del sueño de un jardín deviene mensajera de un despertar. Despertar y ver, ver volar, en el aprecio de esa voluta instantánea que se fuga, estela repentina en el jardín de vigilia. Saber del tiempo requiere de un soltar. Quizá el aleteo del poema persista por intermitencia de un parpadeo.

No otra cifra la suya que una cierta eternidad —la condensación del símbolo en la experiencia del tiempo, en el devenir a la vez mariposa y flor, y por ende la mirada álmica responsable de sí. La preservación del instante expandido de inocencia habrá requerido de un acorde abandono de prerrogativas y presunciones, como el acontecimiento de la experiencia poética en Javier Sologuren, una de nuestras luces para siempre.

Coghlan, noviembre de 2021

*(Lima-Perú, 1921 – Lima-Perú, 2004). Poeta, editor, traductor, ensayista. Licenciado en Letras y Humanidades por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), con posgrado en el Colegio de México y en la Universidad de Lovaina (Bélgica). Doctor en Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Luego residiría por largo tiempo en Suecia. De regreso en el Perú, se desempeñó como catedrático universitario y editor de la reconocida editorial La Rama Florida, que publicó a varios de los más importantes poetas peruanos y extranjeros. Fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua Y codirector de varias revistas literarias como Creación & Crítica o Cielo Abierto. Por su obra, obtuvo el Premio Nacional de Poesía del Perú (1960), el Premio Internacional de Literatura Rafael Heliodoro Valle (México, 1983), Las Palmas y Medalla Cívica de La Municipalidad de Lima (1986) y El Premio Internacional de Poesía J. A. Pérez Bonalde (Caracas, 1995). Publicó en poesía El Morador (1944), Detenimientos (1947), Dédalo Dormido (1949), Otoño, Endechas (1959), Estancias (1960; 1961), Recinto (1967), Jaikus escritos en un amanecer de otoño (1986), Retornelo (1986), Vida Continua. Obra Poética (1939-1989) (Última Edición, 1989), Un trino en la ventana vacía (1992, 1993, 1998), Hojas del herbolario (1992), La Poesía Contemporánea del Perú (en colaboración con Jorge E. Eielson y Sebastián Salazar Bondy, 1947), Antología General de la Literatura Peruana (1981), entre otros.