Por Arturo Borra*

Crédito de la foto www.yosfot.wordpress.com

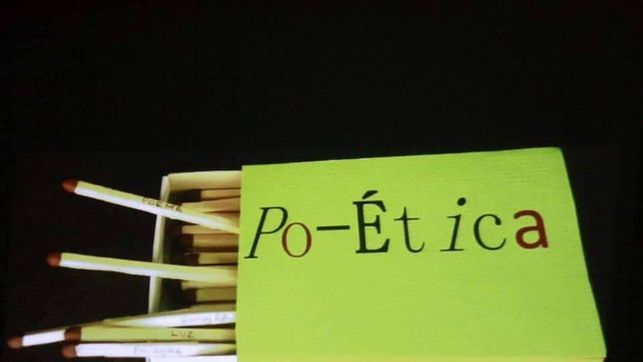

Un lugar para lo ilegible:

la mitología del entendimiento

En el silencio mismo (no en el mismo silencio) tragar

noche, una noche inmensa inmersa en el sigilo de los

pasos perdidos.

Alejandra Pizarnik

I) Una dificultad de lectura

Al menos dentro del horizonte heterogéneo de la modernidad occidental, especialmente en los últimos dos siglos, los discursos poéticos han estado ligados en sus mejores versiones al uso subversivo de diversos lenguajes, no a un mayor grado de codificación. Quizás precisamente por esa desnaturalización lingüística, propiciada con especial énfasis por las vanguardias estéticas de principios del S.XX, el propio estatuto del lenguaje ha sido objeto recurrente de debate dentro del campo poético. No resulta extraño, pues, que la historia interna de la poesía —como específica creación verbal— cargue consigo las huellas de un debate en torno al lenguaje que, a menudo, ha derivado en polémicas estériles.

Entre esas polémicas se ha hecho ya habitual en el campo literario español, en nombre de un presunto “lector popular”, el reproche a ciertas formaciones poéticas por su excesiva complejidad, su distancia con respecto al “lenguaje directo” y su incapacidad recurrente para utilizar un estilo “sencillo”, “claro” y “figurativo”. La objeción que se repite, más allá de sus variaciones formales, no es otra que la de un supuesto cripticismo poético que impediría una “comunicación eficaz” entre poeta y público. El corolario de este reproche, extendido en todo el arco ideológico, es conocido: poéticas semejantes no harían más que confirmar un cierto aristocratismo estético que, en definitiva, habría desistido de utilizar la poesía como herramienta de transformación social.

De forma complementaria o alternativa, a ese tipo de poesía se le objeta asimismo su falta de certezas: en un contexto histórico-social plagado de incertidumbres, la proliferación de estéticas complejas no haría más que ahondar en la perplejidad y confusión en la que estaría sumida la “gente” (identificada, de forma problemática, con el público lector). Desde luego, siempre queda la duda de si quien cuestiona esa perplejidad o confusión se sitúa entre “la gente” o si, felizmente, ha logrado salirse de esa minoría de edad que le atribuye a los demás.

Semejantes objeciones —para mayor claridad— pueden ser reducidas sin violencia a dos premisas básicas: 1) una poesía “no entendible” es una poesía que políticamente carece de interés, al menos desde un horizonte de izquierdas; y 2) semejante poesía, al rehuir de las certezas, no contribuye en lo más mínimo a salir del estupor general en que estaría sumida la sociedad. La contrapartida normativa de una argumentación semejante es obvia: a) necesitamos una poesía que la gente pueda entender y b) que aporte certidumbres útiles para la vida.

Llegados a este punto, las réplicas más habituales ante estos argumentos están ligadas a la reivindicación de las herencias vanguardistas, recordando su frondosa historia y las figuras poéticas de excepción que en esas tradiciones se han gestado. Poetas como Mallarmé, Rimbaud, Chair, Vallejo, Huidobro, Girondo, Pizarnik, Dickinson, Holan, Breton, Artaud, Ponge, Trakl, Stein, Parra, Huidobro, Lezama Lima o Celan, por mencionar solo algunos casos consagrados, son invocados a menudo para mostrar lo que supondría, sin más, prescindir de esas herencias: desconocer (buena parte de) la poesía moderna más relevante, tanto en términos estéticos como políticos.

No sería un ejercicio vano preguntar lo que desde esa perspectiva —que pretende encarnar lo impersonal en la generalización implícita del enunciado “no se entiende”— entiende por “entendible” o lo que considera “certidumbres útiles para la mayoría de las personas”. Convendría, sin embargo, destacar que la mayoría de las personas, al menos en el contexto de la cultura masiva, no lee poesía en ninguna de sus variantes[1]. La enmienda no debería subestimarse, no solo habida cuenta de la delicada situación económico-financiera en la que se encuentran la mayor parte de las empresas editoriales (especialmente aquellas de pequeña escala) ligadas al género, sino también tomando en consideración la condición marginal que lo poético ocupa en el plano de los consumos culturales actuales. El señalamiento, así, podría hacerse extensible a toda poesía que se estructure a partir de una distancia relativa con respecto a esos consumos dominantes. No cabe descartar, entonces, la hipótesis de que una abrumadora mayoría de lectores considere cierta dificultad de lectura más como un rasgo estructural de la poesía que como una característica específica a algunas poéticas en particular.

El reciente fenómeno editorial en España con respecto a la “poesía joven” constituye una excepción al respecto que requiere ser analizada. En particular, grosso modo, resalta la estrategia comercial que se centra en el “descubrimiento” de “nóveles” que “hablan” como el “resto de la gente” (sic)[2]. Claro está, una afirmación así presupone que los poetas en general no serían como el “resto de la gente”. Semejante mistificación, de por sí, ya es indicativa de la distancia percibida entre poesía y sociedad por parte de quienes celebran esta presunta proximidad entre “jóvenes poetas” y “público”. Sin desmedro de un abordaje más exhaustivo, cabe sostener como hipótesis que lo que desde esa categoría se propone a sus lectores es, en sus trazas generales, una clase específica de “poemas” que niegan el estatuto mismo de lo poético tal como se ha configurado en su historia contemporánea, esto es, como género lingüístico relativamente autónomo que, de forma regular, erosiona la forma misma de los discursos masivos. Lo reciente, por tanto, bien podría reinterpretarse como un proceso de aproximación promocional de unos discursos que se autorizan a partir de aquello que, paradójicamente, retacean: lo poético como específica forma de discurso. La sospecha crítica que podría formularse al respecto es que, antes que un boom poético, lo que tenemos que analizar es el modo en que determinadas editoriales han logrado rentabilizar sus productos comunicacionales, más o menos prosaicos, articulándolos a la lógica de la cultura de masas.

Cualquiera fuera el sentido y el valor que le asignemos a esa producción discursiva, desde la perspectiva estética que estoy cuestionando bien podría eximírsela de la impugnación genérica que se le hace a otras poéticas. Más aún, ¿no sería consecuente celebrar la proliferación de dichos discursos desde las exigencias planteadas en nombre de un presunto “lector popular”? Incluso si se tomara distancia política de este “fenómeno”, desde una postura semejante no habría razón alguna para confrontar formalmente con esa paradójica clase de “poesía” que niega propiamente lo poético, refugiada como está en un «expresivismo» tan exhibicionista como acrítico (Méndez Rubio, 2016). Sería internamente coherente, por tanto, que por implicación lógica la referencia impugnatoria a la “falta de entendimiento” de cierta poesía sea también elevación a ideal de escritura de esta suerte de masificación de ciertos discursos (anti)poéticos.

Con ello, sin embargo, en vez de despejar la típica confusión entre lo «masivo» y lo «popular», se la termina consolidando por un nuevo confusionismo que, en nombre de la comprensibilidad universal, se limita a celebrar una forma masificada de discurso. En suma, semejante confusión pasa factura elevando a la categoría de “poesía popular” aquello que más bien tiende a negarla: la producción de productos comunicacionales estandarizados y serializados que, desde las industrias culturales dominantes, están diseñados desde la misma lógica de la mercancía que se pretendía abolir en términos críticos. En particular, la identificación de lo popular con lo que resulta mayoritariamente entendible conduce a un callejón sin salida: consagra una producción discursiva acrítica, acorde a una cultura hegemónica que borra las huellas de los antagonismos sociales, incluyendo el que se plantea entre lo «masivo» y lo «popular» como específicos modos de producción cultural[3]. La mistificación del entendimiento ensalza aquello que debería ser objeto de crítica: una configuración simbólica que erige como ideal de consumo productos presuntamente elaborados para las clases populares sin contar en lo más mínimo con ellas (o sólo de forma lateral, neutralizando su potencial crítico).

Dicho lo cual, es tarea de una teoría crítica de la poesía reivindicar estrategias de escritura que desafían esta forma de entendimiento promovida por las industrias culturales dominantes. Se trata de admitir, sin complejos de culpabilidad, que las formaciones poéticas que se nutren de ciertas tradiciones vanguardistas y posvanguardistas, en efecto, contienen una dificultad de lectura adicional. Sin embargo, en vez de hacer de esa dificultad una objeción, debe ser interpretada ella misma como condición de posibilidad de una específica forma de resistencia a la masificación de los consumos culturales. La propia construcción de un «lector» de perfil homogéneo nace ya de la simplificación operada por esta cultura. Ante ello, cabe señalar la diversidad efectiva de estrategias de lectura, a contrapelo de esa configuración cultural, por parte de distintos lectores. Semejante diversidad de estrategias ya sería motivo suficiente para que ninguna posición en particular se atribuya la representación excluyente de lo “popular”, bajo el pretexto de lo que no se entiende.

Ahora bien: ¿por qué no objetar también, desde ese prisma, el cúmulo de obras supuestamente “ilegibles” de la filosofía, las ciencias sociales o incluso cualquier actividad artística que desafíe el entendimiento común? ¿Por qué no objetar, por poner algunos casos, la música elaborada en otros idiomas, los argots presentes en la música popular -desde el rock hasta el rap-, los refraneros populares o cualquier otra forma de comunicación que no pase por el tamiz de lo colectivamente entendible y, más en general, por la subordinación a un presunto Sentido unívoco, al servicio de las “certidumbres útiles”? ¿Y qué hay de ese “cine de autor” que demasiado a menudo es acusado de “delirante” o “incomprensible”? Por esta vía, cabe sobreentender que una objeción facilista de este tipo impugna en bloque una herencia artística tan heterogénea como valiosa: se erige en una nueva forma de censura contra todo aquello que rebasa el orden simbólico hegemónico.

Cuestionar la cruzada contra todo aquello que, en la miseria de nuestro presente, plantea una forma de discurso diferenciada a las políticas unidimensionales de los discursos dominantes, no obstante, no equivale a identificarse necesariamente con cierto experimentalismo formal que, en ciertas variantes, termina perdiendo de vista lo «formacional» (Williams, 1997: 89-107), esto es, los sentidos configurados por los discursos poéticos. Antes bien, en tanto construcción musical de sentido, cada poema constituye una exploración abierta en el campo de las (im)posibilidades del lenguaje. Determinar su valor no es una operación que pueda realizarse de forma apriorística sino que requiere atravesar una específica experiencia de lectura —condición de toda «crítica» en sentido estricto.

Para formularlo de una vez: el criterio de simplicidad y certidumbre como criterios de valor de un producto comunicacional (incluyendo las creaciones filosóficas, artísticas o científicas) excluye aquello que permite a nuestras sociedades problematizarse a sí mismas, poner en cuestión sus sentidos heredados y contribuir a alterar algunas de sus prácticas e instituciones, a partir de la creación de relaciones de conflicto con respecto a la cultura hegemónica. Aunque la “eficacia” de esos productos comunicacionales es restringida, ¿habría por ello que abogar por la supresión de esa conflictividad, de la que la opacidad es uno de sus efectos? Semejante supresión, lejos de ser subversiva, convierte el arte en una mercancía integrada al consumo de masas, esto es, en un producto que no cuestiona en lo más mínimo las dinámicas vigentes de la desigualdad implícitas en esas mercancías culturales. ¿Hace falta recordar, pues, que en esas dinámicas, el sexismo, el racismo, la xenofobia, el clasismo o la homofobia constituyen momentos regulares de unos discursos que elevan la figura del “consumidor” masificado a tótem incuestionable de nuestro tiempo? O para formularlo con una pregunta retórica: ¿no es acaso lo masivo el espacio por excelencia de justificación de lo existente? ¿Cómo podría cuestionarse el presente sin desplazarse, por así decirlo, de sus registros enunciativos? Y, finalmente, ¿no implica dicho desplazamiento de forma ineludible efectos de opacidad?

Hay buenas razones para dudar que una política crítica del discurso sea compatible con esta forma de entender el “entendimiento”. Suponer que la marginación cultural de cierta producción poética obedece a la complejidad de sus formas, por lo demás, roza la tautología: la “gente” no lee poesía porque le resulta difícil leer poesía. La nostalgia del orden transparente reaparece bajo la forma de la inculpación: si vosotros os dejarais de tantos juegos verbales y aportarais más certezas útiles, la poesía podría convertirse en un instrumento de transformación social.

El problema, pues, es que la simplicidad demandada a menudo suele ser más bien una simplificación radical de las cuestiones que nos planteamos. Reproduciendo formas y esquemas culturales próximos al eslogan, el tópico y el chiché difícilmente podemos poner en crisis lo que Marcuse llamó «cultura afirmativa» (1974): una configuración que afirma un mundo de valores obligatorios que el mundo cotidiano de las penurias materiales niega de forma sistemática. Dicho lo cual, habría que preguntar en qué sentido la complejidad (y la incertidumbre que implica) podrían reducirse de forma válida a meros “juegos verbales”. La confusión que introduce esa tesis es indisimulable, entre otras cosas, porque da por presupuesto que lo complejo es un mero juego formal. Un presupuesto así, sin embargo, es inasumible. Simplifica la complejidad. La idea misma de «complejidad» tiene una amplia carga semántica: confusión, incertidumbre, desorden. Es complejo aquello irresumible, lo que no puede retrotraerse a una ley simple: “Lo complejo no puede resumirse en el término complejidad, retrotraerse a una ley de complejidad, reducirse a la idea de complejidad” (Morin, 1996: 21-22). La complejidad, como lugar crucial de los interrogantes, es producto de la crisis de un «paradigma simplificador» que mutila el pensamiento: lo enredado, lo inextricable, el desorden, la ambigüedad y la incertidumbre están ahí, como partes irreductibles de la trama de la realidad efectiva, incluso si el «conocimiento» necesita producir un ordenamiento de esos elementos.

Dicho lo cual, suprimir la ambigüedad, la imprecisión, la contradicción, constituye una simplificación radical de la realidad efectiva que buscamos conocer y transformar mediante nuestras intervenciones poéticas. ¿Qué clase de contribución a un proceso de transformación social podría propiciarse sin ese reenvío de lo poético a ciertas formas de saber, incluyendo ese saber —ciertamente, más o menos oscuro— acerca de nuestras añoranzas? Si la complejidad e incertidumbre forman parte ineludible del mundo en el que vivimos, suprimirlas del registro de la escritura no significa nada distinto a una reafirmación dogmática de nuestras creencias, oscureciendo nuestra consciencia de lo existente. Por tanto, lo que necesitamos no es ensanchar nuestro entendimiento cotidiano, sino abrir ese entendimiento a aquello que lo rebasa y lo desestructura.

Es tarea de quienes cuestionan esas complejidades defender el reduccionismo del “lenguaje claro, directo y sencillo” y el pensamiento mutilador que implica, omnipresente en nuestra formación social marcada por un antiintelectualismo militante. En este punto, no cabe descartar que esa poesía contemporánea, pero también buena parte de la narrativa moderna tachada de “oscura” (comenzando por autores como Beckett, Kafka, Wolf, Joyce, Faulkner, Borges, Dotoievski o Linspector), sea el mejor recordatorio de una multiplicidad reprimida, en particular, de aquello que escapa a la razón cartesiana y abre a la posibilidad de relaciones de comunicación que no parten de la voluntad de control sino del deseo de diálogo.

Si esto es cierto, todo discurso cerrado constituye la forma dogmática por excelencia de un sujeto que vive como amenaza un mundo que se le escapa de sus esquemas. La indagación es sustituida por el adoctrinamiento y en vez de una poesía capaz de abrir a un diálogo crítico –tan indirecto como real- nos topamos con una versión monológica de lo poético, reducido a unas presuntas “verdades eternas y simples” que cabría transmitir de forma eficaz e inmediata a un público homogéneo necesitado de «ilustración». El esquema resultante es, paradójicamente, elitista: los poetas tendrían la difícil tarea de iluminar a las masas sumidas en la ignorancia o en la alienación. El reclamo estilístico de simplicidad se transforma así en una propuesta política conservadora: una poesía oracular que aportaría “certezas útiles y simples” a unas almas sumidas en la perplejidad.

Incluso si dicho reclamo no se formulara desde el cinismo característico de las industrias culturales dominantes, una relación gobernada por esta falsa transparencia ancla, sin más, a la apabulladora “evidencia” del discurso capitalista, incluyendo la presunta “obviedad” de una “naturaleza humana egoísta”. Su necesidad de reducir lo diferencial a la equivalencia general de la mercancía no es otra cosa que un reclamo de homogeneización cultural en el que, finalmente, se acepta como “intransformable” la desigualdad social, comenzando por la asimetría entre “poeta” y “público”, asimetría que conduce al primero a ejercer la prerrogativa de su poder adoctrinador. La contrapartida de estos imperativos estéticos, por tanto, no es otra que la asimetría comunicativa entre enunciador y destinatario. La transparencia como repetición de lo idéntico se convierte así en una «coacción sistémica»:

La negatividad de lo otro y de lo extraño, o la resistencia de lo otro, perturba y retarda la lisa comunicación de lo igual. La transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro o lo extraño. Esta coacción sistémica convierte a la sociedad de la transparencia en una sociedad uniformada (Han, 2013: 12-13).

Una sociedad uniformada, sin embargo, es precisamente la distopía que debemos afrontar en el presente. Una sociedad que, en la sobreexposición de sí, opaca la alteridad como diferencia radical, bloquea la posibilidad de la ruptura, de lo que se transforma en el encuentro imprevisible con el otro. La obscenidad en la que vivimos no es otra que la negación del otro en lo que tiene de secreto e incontrolable. La transparencia constituye así el sueño totalitario por excelencia, reticente a lo que persiste irreductible al valor de cambio. Resistirse a su mandato bien podría ser una forma de luchar contra una sociedad del control que pretende domesticar el excedente de sentido que constituye lo social. La estética de la transparencia es la contrapartida tácita de la generalización de la vigilancia.

b) Una lectura alternativa

Podría buscarse una lectura diferente acerca de la hipótesis de la «falta de lectura». Por empezar, constatando la marginación educativa de la poesía o, más precisamente, la expulsión de los discursos poéticos contemporáneos del sistema escolar instituido. La ideología profesionalista que provoca esta marginación no es novedosa y, sin embargo, las políticas educativas neoconservadoras no han cesado de propagarlas, al punto de cuestionar el valor de toda educación artística que no esté subordinada a los imperativos del mercado capitalista como instancia autentificadora del arte. Es previsible que en un contexto institucional así lo poético quede confinado regularmente a la dudosa categoría de “cultura general”: un cúmulo de nombres propios, fechas y estilos más o menos definidos, situados en un pasado fosilizado. La falta de vinculación de lo poético con el mundo primario de la vida, entonces, más que causa de la falta de lectura, es efecto de una educación que margina buena parte de la producción poética contemporánea más relevante, orientada tal como está —en sus líneas predominantes— a la práctica laboral dentro del mercado actual, sin un enfoque crítico sistemático que permita atender otras dimensiones de la existencia humana, incluyendo aquello que escapa a la exigencia de utilidad tan vigente desde la ética del rendimiento que domina el presente.

De forma similar, es preciso constatar la hegemonía de una cultura de masas regida por un lenguaje formulaico, monológico, binario y unidimensional que aplana la existencia a la vez que cercena el pensamiento crítico, condición necesaria (aunque insuficiente) para cualquier proceso de transformación social. Los modelos de identificación que esa cultura propone, ligada a la presencia de los mass-media, distan de plantear referencias al mundo de la poesía (y del arte) más recalcitrante. Por el contrario, eleva como figuras mediáticas a personajes que “hablan el lenguaje de la gente” —concebida como una especie de montículo de ignorancia. Es bastante sencillo mostrar que detrás de esa “sencillez” lo que hay es una forma tramposa de concebir la “popularidad”, reducida meramente a una cuestión cuantitativa de participación en una forma de consumo potenciado, pilar de esa «economía del excedente» que llamamos capitalismo.

Así, aunque sea de forma rudimentaria, la “falta de lectura” o el “desinterés por la poesía” tienen que explicarse, ante todo, por la marginación mediática e institucional que nuestras sociedades propician con respecto a aquellos discursos que desestabilizan nuestra comprensión cotidiana de la realidad efectiva (por no hacer referencia a factores psicológicos que también inciden en ese presunto “desinterés”). Una comprensión diferente implicaría, de mínima, la revisión tanto de nuestros esquemas de pensamiento como de nuestras formas de vida. ¿No es precisamente esa re-visión lo que promueve una poesía crítica? ¿Y no supone esa poesía el despliegue de otras pautas de comprensión y el uso subversivo de un lenguaje que ponga en cuestión los sentidos sedimentados por la cultura que nos atraviesa?

En estas condiciones, no rebelarse contra las formas socialmente sancionadas del “entendimiento” participa en la complicidad objetiva con los que fijan e instituyen semejantes formas, esto es, la multitud de expertos y profesionales del marketing que “hablan el lenguaje de las gentes” con el fin indisimulable de constituirlas como consumidores. Hablar ese lenguaje, entonces, ¿no es lo que hace estrictamente el discurso de la publicidad y la propaganda en función de unos mandatos mercantiles o partidarios? Lo que rebasa el “entendimiento” —concebido en última instancia como facultad para asignar una significación unívoca y precisa a los enunciados— es desechado por inútil o irrelevante, acorde a unos valores instrumentales que, en nombre del éxito, pretenden excluir lo valioso del campo de las prácticas culturales.

Paradójicamente, a la vez que se cuestiona la “dificultad” de ciertas producciones artísticas, nunca en la historia humana hemos estado tan subordinados a una cultura de expertos, tecno-científica, producto de un mundo de acentuada especialización que, en gran medida, resulta completamente “misterioso” para los profanos. La “opacidad” de esta cultura experta, sin embargo, no impide que diversos grupos manifiesten un interés significativo por la misma. La conclusión me parece clara: puesto que la «jerga de los expertos» está omnipresente en nuestra actualidad, sin que ello constituya un impedimento para su circulación, resulta evidente que la “falta de lectura” no está motivada necesaria ni prioritariamente por la dificultad intrínseca al discurso poético, sino por el estatuto social que tendencialmente se le asigna a dicho discurso y los efectos perturbadores que podría producir entre sus lectores.

Dicho de otra manera: lo que está en juego en nuestro presente no es sólo la legitimidad de ciertas formas de elaborar nuestros discursos, sino la reconfiguración de una jerarquía social de las diferentes discursividades que circulan a nivel colectivo. Mientras que en la base las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía y la literatura son desechadas o marginadas por inútiles, aquellas que muestran sus utilidades tecnoeconómicas son elevadas a una mítica cúspide, en consonancia al economicismo reinante. A la luz de esa jerarquía, lo que en última instancia se rechaza no es la dificultad intrínseca de los discursos poéticos sino lo que estos ponen en jaque: la erosión de los parámetros dominantes de valor en nuestras vidas cotidianas, incluyendo un modo de hablar (o escribir) que no acepta la servidumbre universal a lo instrumental como pauta exclusiva para entender (y valorar) la comunicación humana.

c) A propósito de una confusión persistente

Puesto que la complejidad está omnipresente en nuestra sociedad —a pesar de la producción serializada y simplificada de la cultura de masas (Perniola, 2006)—, dar cuenta de la marginación cultural de la poesía supone indagar críticamente en la actual configuración de la cultura de masas, antes que depositar la responsabilidad en quien hace de la escritura un oficio de exilio (poético y político simultánea e indivisiblemente). En nuestro contexto, lo que cambia entre un discurso experto y un discurso poético no es su dificultad formal sino su estatuto social o, si prefiere, la valoración que se le asigna colectivamente en una jerarquía institucionalizada de los discursos[4]. Dicho de otro modo, lo que cambia es el grado (desigual) de legitimidad social que se le asigna a estos tipos de discurso. Lo que se le reprocha a toda poesía es no hablar el lenguaje formulaico y naturalizado de los massmedia, un lenguaje “claro”, “directo” y “simple” a fuerza de sedimentación discursiva, esto es, a fuerza de instalar unos códigos lingüísticos determinados, más próximos a la publicidad y el mundo de los negocios que a los lenguajes históricamente asociados al arte literario. Mediante esos códigos, sin embargo, lo que está en juego no es sólo un «vocabulario» determinado sino la lógica utilitarista que está implicada en esas codificaciones.

Para decirlo de forma sintética: si algo perturba del discurso poético no es el ritual de sus gestos provocativos o sus grandes declaraciones de principios sino su dificultad para ser asimilada en términos instrumentales, su “improductividad” económica y su “inaplicabilidad” tecnológica, es decir, su falta de utilidad inmediata. Que en el mejor de los casos lo poético constituya un acto de libertad espiritual capaz de contribuir a la subversión de determinadas estructuras culturales, políticas y sociales no equivale, sin más, a confundir lo valioso con esa instrumentalidad. Si hay algún crimen de la cultura de masas es precisamente la confusión persistente entre aquello que nos ayuda a vivir y aquello que en un momento dado nos permite producir. Apenas hay que justificarlo: no toda experiencia tiene que someterse a un imperativo de mercado. Que ese “crimen” no sea perfecto obedece, en sentido estricto, a la copresencia de formas discursivas heterogéneas que cuestionan semejante clausura simbólica.

Tras esa confusión del «valor» con la «utilidad» tecnoeconómica emerge la engañosa “claridad” de lo presente y el discurso apodíctico de quienes no tienen más certeza que la de sí mismos como propietarios (del Sentido). Es el primer paso para borrar la imaginación de otras posibilidades y dejarse cegar por falsas evidencias. El mandato simplista de nuestros amos podría resumirse en su voluntad de anular otros caminos posibles, de hacer impensables alternativas políticas a la actual sociedad de mercado; de hacer del camino presente la certeza primera para que las voluntades obedezcan los mandatos de lo entendible, prescripto por los poderes existentes. A esta «gramática de la creación» totalitaria (la reducción de la multiplicidad a un sentido unitario), hay que contraponer una gramática que se haga cargo de la complejidad como condición de lo emergente. Al decir de Richard (2010: 182):

El arte y la literatura saben explorar los baches del sentido, las opacidades de la representación, es decir, todo lo que el recuerdo oficial, la memoria institucional o el pasado mítico tienden a suprimir de sus construcciones monumentales para que no estropeen sus ilusiones de control y dominio de una temporalidad definitivamente organizada. Para eso, lo estético y lo crítico suelen recurrir a las figuras postergadas o desechadas de un ´saber de la precariedad´ (Franco Rella), un saber que habla una lengua quebrada para que las trizaduras de su sistema de representación entren en vinculación solidaria con la memoria lastimada del pasado doliente.

Sería un contrasentido suponer, pues, que se trata de abolir el entendimiento. Incluso una estética de la conmoción, ligada a la dislocación de la subjetividad —y no sola ni prioritariamente a la alteración de la consciencia—, se apoya en el entendimiento para ponerlo en crisis. Una apuesta crítica necesita enfatizar el desbordamiento al que siempre ya está sometido ese entendimiento por una realidad cambiante. El entendimiento siempre está ante su desafío. Dado que hay antagonismo con lo real y que ese real interrumpe la simbolización, tal como insistiera Lacan, cualquier “entendimiento” que se alce como conocimiento absoluto o definitivo no puede ser más que un cierre dogmático[5]. A esa supuesta «utopía de la transparencia», por tanto, no cabe contraponerle una especie de oscurantismo de nuevo cuño. Por el contrario, se trata de señalar lo que hay de oscurantista en esta distopía que rechaza lo que desborda lo racional, lo que hunde sus raíces en las emociones, en el enigma del mundo, en la propia oscuridad del sujeto humano.

La prescripción de una escritura simple y certera tiene como contracara la prohibición de pensar más allá de lo que un orden social instala como evidente. No deja lugar para lo inconsciente ni, mucho menos, para interrogar nuestras presuntas verdades. Ante las dificultades para conocer el mundo y a nosotros mismos, la libertad poética no es nada diferente a la reelaboración incesante del material del lenguaje como operación crítica que permite hablar una lengua diferente a la del amo. Si el espíritu represivo —investido de un falso democratismo— busca eliminar todo aquello que escapa a su control, quizás haya llegado el momento de defender un lugar para lo ilegible. La ilegibilidad no como catástrofe sino en tanto efecto que produce la desestructuración simbólica: una incitación a pensar, a interpretar, a desafiar los límites de lo conocido, a descentrar nuestro conocimiento en su reenvío a lo desconocido. Un discurso que se conforta con repetir lo dicho, con revisitar lo sabido, por definición, es el discurso de la necedad: no permite aprender nada. Confrontar con esa necedad, por tanto, no es nada distinto que apostar decididamente por lo desconocido o, si se prefiere, la recuperación de un «saber precario» que ponga en evidencia aquello que escapa a nuestros conceptos.

Si bien lo dicho no niega que la «sencillez» pueda adquirir cierto valor poético en determinadas escrituras, nos permite reinscribirla como síntesis de lo complejo, lo cual no deja de ser un ejercicio inusual de maestría. Pensar lo impensado, sin embargo, exige ir más allá: “tragar noche”, como dijera Pizarnik. Entonces: que cada cual decida sus caminos (y ese es el sentido etimológico de “método”). Puesto que el entendimiento, cuando se pretende absoluto, se desentiende de aquello que pretende entender (expulsando lo que no coincide consigo mismo), entonces, rebasarlo es una forma de mantenernos leales a cierto espectro de la crítica, dando lugar a una comprensión diferida que reclama, como una de sus condiciones de existencia, otras lecturas posibles del mundo (manifiestas en formas diferenciadas de escritura poética).

En cierto modo, la pretensión de subordinar lo Real al propio esquema conceptual es aceptar, de forma simplista, la sentencia hegeliana que identifica lo real y lo racional. Una vez que nos liberamos de esta presunta subordinación de lo Real a la Idea —lo que propiamente puede llamarse «idealismo objetivo»—, estalla la grilla del entendimiento jerarquizante que quiere reducir el devenir histórico a su sistema de razones. También aquí cabe preguntar: ¿y si el discurso de la transparencia no fuera más que un posicionamiento del amo en el orden simbólico, esto es, un llamado al otro para que se rinda ante la “evidencia” de su superioridad? ¿No es acaso esa rendición simbólica el precio que paga el siervo a cambio de la protección de su vida? Dicho en otros términos, ¿y si ese discurso imperativo partiera del presupuesto de una asimetría fundamental, en la que el autor se enarbola como amo (del sentido), a cambio de una supervivencia no emancipada del lector, de una servidumbre a la letra presuntamente unívoca? ¿Y si el entendimiento así concebido no fuera otra cosa que la reproducción por parte del lector de la voluntad controladora del texto como Ley y, por añadidura, del artista como Artífice del Sentido? Finalmente, ¿y si en la recepción también tuviera centralidad aquello que desborda lo racional y, particularmente, el entendimiento, comprometiendo nuestra sensibilidad y nuestras añoranzas más o menos inconscientes?

El reconocimiento auténtico entre semejantes supone una simetría que la lógica del entendimiento (la del sujeto como espejo del objeto) niega, al pretender construir un vínculo de dominio sobre la cosa que busca entender y, por extensión, a los lectores “no entendidos”. El espíritu, para ser libre, implica una estructura de reconocimiento recíproco en la que el otro es reconocido no ya como un target al que se dirige un discurso claro para producir un efecto buscado, sino como interlocutor capaz de entrar en diálogo a partir de una interacción textual. La transparencia del texto no sería, al respecto, más que una estrategia de domesticación del exceso de sentido que pone bajo tutela la iniciativa interpretativa del lector, esto es, su capacidad de asignación de sentido condicionada por su lectura.

El discurso de la transparencia, en última instancia, conduce al intento de reducir al otro a una pasividad reproductora: aquella que permite la repetición de una Presencia (un Logos idéntico a sí mismo). El lector sobrevive en tanto no se enfrenta a la lucha a muerte con el texto-amo: tiene la protección del entendimiento instituido y, en efecto, los sujetos entendidos explican con claridad lo que los no entendidos no entienden (Rancière, 2010), reforzando la desigualdad que decían combatir. En pocas palabras: la supresión de toda opacidad —esa que podría hacer naufragar una lectura y que, no obstante, es consecuencia necesaria de la existencia de discursos diferentes— tiene como contracara un lector reducido a una posición simbólica subalterna. El entendimiento, así entendido, bloquea la proliferación de formas de discurso capaces de erosionar el orden social presente sostenido sobre específicas estructuras simbólicas.

Llegados a este punto, es preciso preguntar: ¿qué tiene que ver este llamado sacralizante con la teoría crítica y la voluntad de emanciparnos de las múltiples formas de opresión en las que sobrevivimos? ¿Qué certidumbres útiles y entendibles tendría que aportar esa teoría, como no sea la certeza de nuestra servidumbre más o menos voluntaria? En este contexto, lo que está en juego no es la libertad de expresión —aun cuando en los tiempos actuales tampoco podemos darla por presupuesta ni subestimar su importancia— sino la apuesta por la libertad de pensamiento como ejercicio de la disidencia y, más en general, por las luchas de sentido que son condición de existencia de una democracia plural y radical. La apuesta por un excedente de sentido -que nos instala en la incertidumbre- se convierte así en aquello que suplementa las falsas evidencias del presente. Reclamar un lugar para lo ilegible no es una demanda oscurantista, pues, sino una revuelta ante un orden presuntamente transparente que oscurece otras posibilidades de lo humano. La «ilegibilidad», lejos de clausurar un texto, es incitación a un trabajo interpretativo incesante[6].

Nada que se parezca al arribo de un «entendimiento común», como si estuviéramos fuera de las divisiones ideológicas que estructuran nuestras interpretaciones necesariamente parciales e incompletas del mundo en el que participamos. Puede que sólo en ese espacio dividido e inseguro que crean ciertas poéticas en exilio podamos construir la promesa de otro mundo.

Referencias bibliográficas

Barbero, Jesús (1987): De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, Gili, México DF.

Butler, Judith; Laclau Ernesto y Zîzêk, Slavoj (2004): Contingencia, hegemonía, universalidad, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Derrida, Jacques y Ferraris, Mauricio (2009): El gusto por el secreto, Amorrortu, Buenos Aires.

Han, Byung-Chul (2013): La sociedad de la transparencia, Herder, Barcelona.

Kristeva, Julia (2000): El porvenir de una revuelta, Seix Barral, Barcelona.

Marcuse, Herbert (1967): Cultura y sociedad, Sur, Buenos Aires.

Méndez Rubio, Antonio (2016): Abierto por obras, Libros de la Resistencia, Madrid.

Morin, Edgar (1996): Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona.

Perniola, Mario (2006): Contra la comunicación, Amorrortu, Buenos Aires.

Pizarnik, Alejandra (1997): Antología poética, Cántaro, Buenos Aires.

Rancière, Jaques (2010): El maestro ignorante¸ Gedisa, Barcelona.

Richard, Nelly (2010): Crítica de la memoria, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.

Williams, Raymond (1997): Políticas del modernismo, Manantial, Buenos Aires.

—————————————

[1] Si por una parte uno de cada tres españoles ni siquiera ha leído un libro en 2016,(cf. “El 35% de los españoles no lee `nunca o casi nunca´”, “El País”, 8/01/2015, versión electrónica en http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/08/actualidad/1420721604_628302.html), también cabe preguntar qué lugar tiene la poesía en el universo de lecturas realizadas en ese contexto.

[2] El supuesto“resurgimiento” de la poesía en España —referente ante todo a la ampliación de ventas de la mano de “jóvenes poetas” como Irene X, Marwan, Diego Ojeda, Luis Ramiro, María Cabañas y Defreds, entre otros—, no debería sobreestimarse. La cifra record de ventasen 2016, de hasta 60000 ejemplares en algunos de estos casos, constituye una clara anomalía en el mercado editorialy requiere un estudio crítico pormenorizado, incluyendo la interrogación de la propia categoría de “poesía joven”(cf. “Defreds, Marwan y la generación superventas de la poesía”, en periódico “El mundo”, 27/12/2016, versión electrónica en http://www.elmundo.es/papel/cultura/2016/12/27/5862869a46163fb5688b45f6.html).

[3] Para un abordaje pionero sobre la relación entre lo «popular» y lo «masivo», remito a Barbero (1987).

[4] En este sentido, tal como recuerda Kristeva (2000: 68), tras señalar que han de ser las vanguardias quienes subviertan la “capa protectora de la retórica”: “En una época de depresión nacional, acompañada siempre de un repliegue identitario, estas vanguardias son brutalmente marginadas o disueltas, y el culto del habla tradicional (…) consolida una identidad herida, si no inencontrable”. ¿No es nuestro presente, precisamente, la época de un repliegue identitario más o menos generalizado?

[5] Para un debate en torno a la noción lacaniana de “Real” remito a Butler, Laclau y Zîzêk (2004).

[6] Tal como insiste Derrida (2009: 46), a propósito del porvenir de la escritura: “De hecho, si la transparencia de la inteligibilidad estuviera garantizada, destruiría el texto, demostraría que no tiene porvenir, que no rebasa el presente, que de inmediato se consume; entonces, cierta zona de desconocimiento e incomprensión es también una reserva y una posibilidad excesiva: una posibilidad para el exceso de tener un porvenir y, por consiguiente, de generar nuevos contextos”.