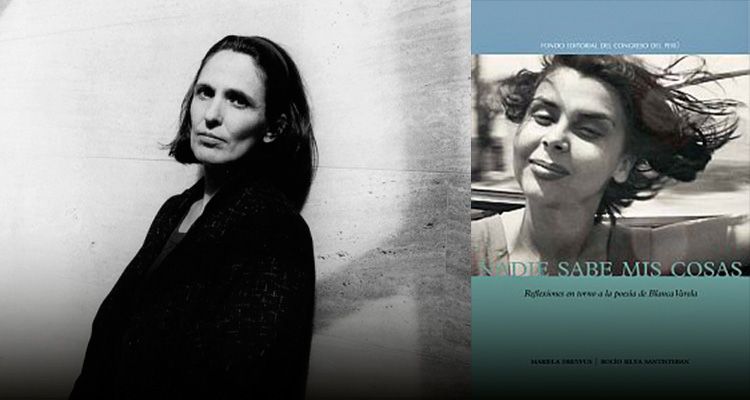

El presente texto fue publicado originalmente (aunque de modo parcial) por su autora en la revista Actual en Caracas. El artículo final y completo, fue posteriormente publicado por la misma en el libro “Nadie sabe mis cosas. Ensayos sobre la poesía de Blanca Varela”, compilado por Mariela Dreyfus y Rocío Silva Santisteban, y publicado en Lima por el Fondo Editorial del Congreso, 2007.

Por: Yolanda Pantín*

Crédito de la foto: Izq. www.2.bp.blogspot.com/

der. Ed. Congreso del Perú

Encuentro con Blanca Varela

Hablar de poesía

Durante la semana que duró la invitación que la trajo a Caracas para dictar el veredicto del Premio Internacional de Poesía Juan Antonio Pérez Bonalde en agosto de 1996, escuché hablar a Blanca Varela. Fueron pocas las veces que me permitió acotar algo al río de su conversación. No me importó, yo quería escucharla. Me fascinaba descubrir en sus relatos y, sobre todo, en las anécdotas domésticas, triviales, banales, llenas de mínimos detalles: el tipo de ropa que le gusta, dónde la compra, cuántas veces a la semana se arregla el cabello, el carácter de sus hijos, tan diferentes, en la mención a sus nueras, sus nietas, sus empleadas, a Szyszlo, a su madre, a sus hermanas, los signos terribles de su poesía, la implacabilidad de su mirada. Tenía la intención de hacerle una entrevista literaria pero oyéndola hablar tuve casi la certeza de que cualquier cosa que me dijera, sin que mediara un mínimo de intimidad entre nosotras, iban a ser lecciones aprendidas a lo largo de la vida, lugares comunes de un discurso mayor del que descree. «Las mujeres —le escuché decir— hemos abordado temas más modestos, menos importantes».

«Soy una persona terriblemente previsible, siempre he sido así», me decía mientras revisaba cada una de las gavetas de la cómoda del hotel. Parecía tener miedo de dejar algo; revisó sus maletas y sus papeles varias veces.

Lo único que en el trayecto llamó su atención de una ciudad que no conocía, un momento de asombro, fue el verde de las colinas que se derraman desde Caracas hacia el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía. «Qué bonito», me dijo. Traté de recordar en sus libros momentos de celebración. No pude entonces. El cielo, testigo de su feroz interpelación a un dios muy cruel, parece cubrir con calma indiferencia aquel «oscuro laberinto profundo» que puede ser la vida. Un cielo semejante al de algunos de los poemas de su coterráneo y contemporáneo Jorge Eduardo Eielson que leía entonces con mucho interés y admiración. Pero viéndola contemplar el hermoso paisaje no dejé de pensar en otro de sus versos: «el suplicio comienza con la luz».

En Maiquetía buscamos un lugar tranquilo para seguir conversando. Blanca huía del ruido, de la gente. Encontramos refugio en uno de esos restaurantes que son iguales en todos los aeropuertos del mundo. El hecho de que no hubiese café la confundió. Mientras tomaba el refresco que pidió a cambio, sacaba la cuenta de las horas que podía dormir y descansar antes de salir al día siguiente para Chile atendiendo otra invitación. Estaba cansada, la noche anterior había dormido poco. Odiaba verse así, pálida, ojerosa. Cuando nos despedimos, al fin, frente a la aduana, lo último que me dijo con aquella elegancia que nace del hartazgo, del enorme fastidio que parece producirle la humanidad, sin muchos aspavientos, sin demasiada efusión, fue: «Adiós Yolanda, sé feliz».

Cortesía: Programa «Sucedio en el Perú», canal 7

Entonces, al llegar a mi casa, para que no se perdiera lo vivido y las palabras no se las llevara el viento, escribí este retrato que en su momento ella me autorizó publicar:

Retrato de memoria

Yo vivo en una casa muy grande, de tres pisos, frente al océano. A veces, tarde en la noche, mi hijo Vicente que vive justo debajo de mí, me llama por teléfono y me pregunta: «¿Qué haces, Varela?» Me llama así, Varela. Yo le digo: «nada, estoy viendo televisión». Entonces él me invita a tomar un whisky para ver la luna desde su terraza, una vista preciosa.

Desde la ventana de mi oficina miro a un terreno baldío. El otro día estaba una criatura como de once años rodeada por un grupo de niños que aspiraban pegamento. Escribí un poema llamado «Ternera acosada por tábanos». Un buen título, ¿no? Es terrible.

Yo he tenido una vida espléndida, no me puedo quejar. He viajado por el mundo entero, he vivido en París, en Nueva York, en Washington, pero quise regresar al Perú. Elegí vivir en la pobreza.

No sé, he leído mucha poesía… soy una buena lectora de poesía. A veces veo que hay poetas que son demasiado «poetas», ¿me entiendes? Muy pendientes de lo estético… eso me distancia un poquito. Yo no hago concesiones. Mis poemas nacen de otra cosa.

Veo que en la poesía venezolana hay muchas referencias a los asuntos familiares: los padres, los tíos, los hermanos, la casa solariega. Yo también tengo mi retrato de familia, pero ya sabes cómo es.

Cuando mi hijo Lorenzo tenía catorce años, pasaba al lado mío y no me veía, como si yo no existiera, como si fuese transparente. No sabes cómo me dolía. Entonces escribí «Casa de cuervos».

Yo miento mucho. Pero miento en las cosas pequeñas, es curioso, en las cosas que no tienen importancia, digo mentiras tontas; te dije que el lunes es el cumpleaños de mi madre, pero no es así, es el cumpleaños de una de mis nietas. No sé por qué te dije eso. Quien no miente es la poesía, ¿cierto?

Me llevo estupendamente bien con mi madre. Es una mujer fantástica. Tiene noventa y un años y todavía usa tacones. Además, huele a rosas. Se ha casado tres veces, una mujer muy fuerte, llena de vitalidad. Es una especie de gloria patria, la gente la adora, sus cumpleaños son fiestas nacionales, escribe poemas populares, canciones. Mi madre me admira mucho, está muy pendiente de mí. Yo la mimo. Cuando voy de viaje le llevo cosas preciosas. La última vez que fui a Nueva York, le compré un traje de paillete, no pude evitarlo, un traje negro, una maravilla.

Mi padre era un hombre muy fino, el primer marido de mi madre. De una vieja familia de la oligarquía venida a menos, gente que no trabajó nunca en la vida, que se fueron comiendo la herencia hasta quedar prácticamente sin nada. Era de verdad un hombre muy refinado. Cuando yo salía era él quien me hacía las uñas. A los quince años comencé a fumar. Mi padre un día me abrió la cartera y vio la caja de cerillas. ¿Sabes qué hizo? La sacó y sin decir palabra, metió dentro del bolso un encendedor de oro, muy bello. Así era mi padre.

Un sicoanalista amigo mío, un hombre brillante, Max Hernández, me dijo que yo era más padre que madre. Qué curioso, ¿no?

Yo he sido una mujer muy seductora. A veces me miraba en el espejo y me encantaba, ese brillo de la mirada. Hasta que no me gusté más. Cuando era joven e iba a las fiestas, me fijaba en el hombre más guapo de la reunión, y ¿puedes creerlo?, enseguida estaba al lado mío y me invitaba a bailar. Pero siempre resultaban tan aburridos…

París, 1949.

Crédito de la foto: Autor desconocido. Cortesía: Archivo Blanca Varela

No me gustan las mujeres, pero tampoco me gustan los hombres. A ver ¿qué clase de hombres me gustan a mí? Odio a los hombres con las uñas arregladas, me horroriza la idea de que una mano así me toque. Es extraño, pero cuando era joven y vivía en París, me gustó un hombre pequeño, feo, con una pelusa en la cabeza y gotas de sudor sobre el labio. Yo no podía creerlo, qué me está pasando, pero me gustaba, tenía algo.

Me gusta mucho la pintura de Bacon, esas figuras borradas. Hace poco fui a ver una exposición de él en Nueva York y me tuve que salir de la sala. No lo pude resistir.

Yo no digo lisuras, pero ahora me gustaría decir: «Carajo». ¿Ustedes dicen carajo? «Quiero irme al quinto coño». No quiero despedirme de nadie, odio las despedidas.

Mi nieta Manuela me imita, qué graciosa. «¿Cómo hace tu abuela?», le preguntan. Y ella tuerce un poquito la boca, ese rictus que yo tengo. ¿Te fijaste? Lo hace perfecto.

Cuando niña, la boca de los adultos me daba asco. Me besaban y yo inmediatamente me secaba la mejilla.

A las mujeres les gusta que les regalen perfumes, ¿no? Yo uso un perfume muy raro de Guerlain, un perfume difícil de conseguir.

No hemos hablado casi de poesía. Hace poco en Lima, invité a mi casa a un grupo de poetas. Una de ellas las previno: Blanca Varela es una señoritinga, nos va a ofrecer whisky, ya verán. Bueno, les ofrecí whisky, vino, vodka, lo que ellas quisieron. ¿Sabes de qué hablamos toda la tarde? Pues de hombres, de cosas de mujeres.

¿Te gustaron las cosas que leí de Ejercicios materiales? Yo creo que no voy a escribir más así, creo que toqué un límite, me da miedo caer en una retórica del horror, por decir algo. Son poemas tremendos, cuando digo que «Dios es una mosca que mato contra la pared». Qué bruta ¿no? Ese poema lo escribí en cama, con un resfriado terrible. Agarré un papel y lo escribí. Al día siguiente lo pasé a máquina, un poco para saber qué era lo que había hecho. Y me gustó, le corregí muy pocas cosas.

Lo que escribí después de ese libro es diferente, se llama El libro de barro. Sentí la necesidad de hacer un recuento de mi vida. El libro vino solo, como suele suceder, sin que yo lo buscara. Estaba en una casa de playa con unas amigas que me invitaron a pasar con ellas unos días. Cuando llegamos me dieron un cuarto para mí sola: «Blanca quiere estar sola». Se los agradecí muchísimo. Yo me iba en las tardes a mirar el océano. Entonces, un día, hundí las manos en la arena y sentí que estaba tocando algo muy antiguo. En ese libro hago por primera vez mención a mi padre cuando digo: «mi padre sonríe». Y es que en mi poesía hay mucha ternura.

El poso

Leo este retrato muchos años después aunque conservo intacta la emoción que me animó hacerlo. Del trato con Blanca Varela surgió el permiso para publicar en la editorial Pequeña Venecia de Caracas, el poemario Ejercicios Materiales que había salido antes en Lima. Luego recibí por correo un ejemplar de El libro de barro. Y ocurrió el accidente donde murió su hijo Lorenzo. La otra vez que nos vimos fue en Lima en 1999, el mismo año que publicó Concierto animal. Estuve un rato en su casa frente al océano hasta que un grupo de poetisas nos fuimos junto con ella a la casa de Giovanna Pollarollo para seguir hablando de las cosas de la vida, como hacemos las mujeres cuando nos reunimos.

Tengo una deuda personal con Blanca Varela, una deuda de la que ella en su lucidez me previno al decirme que tenía la certeza de que al pagarla la iba a matar simbólicamente dentro de mí. Le debo en intención, al menos, como tantas amigas, desconfiar de las palabras, no prodigarlas, no dejarse encantar ni encandilar por bellos edificios verbales. Ser compasiva y cruel, al mismo tiempo, cuando nos ha tocado a nosotras mismas romper nuestra imagen frente al espejo y con ello los mitos que sostienen nuestra condición de madres, de amantes y de hijas para rehacer nuestras rotas identidades. Así, la mayor deuda que podemos tener con esta poeta es su riguroso ascetismo, su trato ético con las palabras, y la libertad de atreverse a ver «más allá de las cosas, de los objetos, de los gestos»; saber regresar de los frecuentes viajes al fondo de sí misma («aquella región muy delgada, muy peligrosa a veces» ―como le dijo a Edgar O’Hara[1]), «con pequeños objetos, con restos extraños, con fragmentos de cosas misteriosamente irreconocibles…».

Blanca fue muy generosa al permitirme en esos diálogos en Caracas volver la vista para reconocer al padre. Esa extraordinaria posibilidad que deviene en otra forma de escritura cuando se abren otras puertas, pude verla en los poemas de El libro de barro que leí entonces como una invitación al desprendimiento. Recuerdo cómo me llamó la atención la frase «mi padre sonríe» y el hecho —según su relato— de que ese poemario hubiese surgido cuando hundió la mano en la arena y tocó algo misterioso y extraño. Ese «frágil huesecillo de la estirpe» que la poeta encontró al azar un día que fue a la playa con sus amigas, es también lo menor, lo deleznable, lo que nadie se detendría jamás a considerar, pero donde ella pensó la posibilidad de una respuesta a su angustioso requerimiento. Es verdad que Concierto animal cierra esa puerta, pero también es cierto que en ese libro la poeta encontró el «hueso» de la escritura.

Así, volviendo a la deuda que muchos tenemos con Blanca Varela, quisiera agregar algo. Yo creo que parte del trabajo de un poeta consiste en olvidar todo lo que ha leído, todo lo que ha amado intensamente, para que quede la escritura como un poso donde las voces se confunden y no le pertenecen a nadie. Si eso no se hiciera, deslastrarse de los recuerdos y de los poemas que nos han marcado con la misma intensidad que una relación amorosa, sería imposible igual vivir que escribir (si se entiende como escritura eso que llaman —equívocamente— tener «voz propia»).

*(Caracas-Venezuela, 1954). Estudió Letras en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue miembro del consejo rector del Fondo Editorial Pequeña Venecia y de la Editorial Luna Nueva de la Universidad Metropolitana de Caracas. Recibió la Beca Guggeheim (2004). Ha publicado en poesía Casa o lobo (1981), Correo del corazón (1985), La canción fría (1989), Poemas del escritor (1989), El cielo de París (1989), Los bajos sentimientos (1993), La quietud (1998), La épica del padre (2002), Poemas huérfanos (2002) y El hueso pélvico (2002). En 2004 su obra fue recopilada en Poesía reunida 1981-2002 (2004) y País. Poesía reunida (1981-2011) (2014).

[1] O’Hara, Edgar. «El recuerdo del recuerdo. Entrevista con Blanca Varela». La Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Nueva época. Nº 178. México D.F., octubre de 1985.