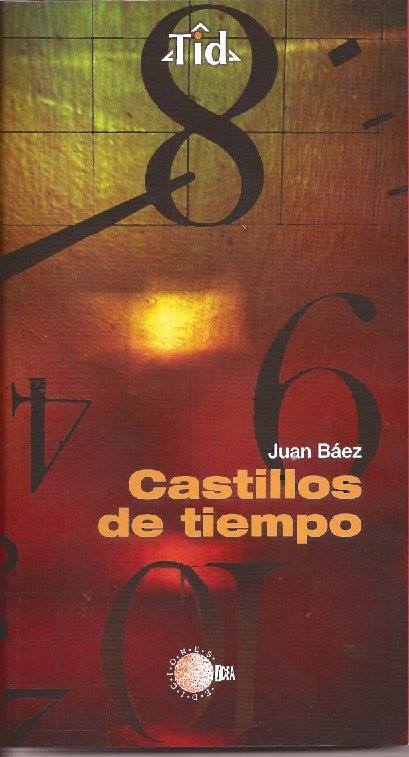

Por Juan Báez

Crédito de la foto: Ed. Tid

El barquero

A Iván Méndez, poeta y amigo,

que siempre creyó en este cuento y en mi literatura.

Fue en la casa grande que hacía esquina junto al embarcadero, flanqueada por la lonja mayor y el local de la cofradía, donde recordaba haber vivido desde que tuvo uso de razón. Era por entonces un rapaz de pelo alborotado y ojos vivarachos, de no más de un metro de estatura, flacucho y algo descolorido, que pasaba los días rondando por el muelle, ejerciendo de ganapán de los marineros y mezclándose, de cuando en cuando, con otros de su misma edad para incordiar a los viejos que jugaban a las cartas y a las putas que tomaban el aire a las puertas de los burdeles. En esa época, el mundo se reducía para él a esa felicidad pura y elemental.

Vivía con su abuelo en una habitación del segundo piso, al fondo de un corredor cavernoso, iluminado apenas con un par de bombillas de luz lechosa. Era la habitación tan simple y angosta como este pasillo, aunque un poco menos austera en la decoración: algunos cuadros de motivos navales en las paredes desconchadas, un par de catres, unas cortinas de cretona cubriendo la única ventana, cuatro taburetes y una mesilla. En la mesilla, sobre un hule de flores descoloridas, había una jaula herrumbrosa con un pájaro amarillo similar a un canario, con el mismo encanto desgarbado de esta especie, pero de pico más afilado. El abuelo era un viejo extraño, de modos advenedizos, que apenas alternaba con el resto del vecindario, pero que había desarrollado un cariño incomprensible por el animal. Cuidaba del avilucho con esmero, reponiendo el alpiste de un pequeño recipiente de plástico, llenando con agua un cuenco de arcilla y clavando pedazos de fruta fresca en los barrotes, que, picotazo a picotazo, el pájaro consumía hasta llegar al límite de las cortezas. Cada cierto tiempo, limpiaba de excrementos y plumas la placa metálica que sobreponía al suelo de la jaula.

Vivían con austeridad con lo que unos marineros locales, jóvenes y acaso tan pobres como ellos mismos, les pagaban por el arrendamiento de una pequeña embarcación y los aparejos de pesca. Una vez a la semana, un muchacho moreno, de torso robusto y piel atezada y rugosa, se reunía con el abuelo en el bar de la cofradía o en el mismo muelle, junto a las grúas, donde fondeaba la vieja barcaza, y le entregaba un puñado de monedas o algunas monedas y el resto en especies cuando no había vendido todo el pescado. El muchacho lo trataba con ese descaro soez de los viejos marinos que, por edad, aún no le pertenecía. El abuelo rara vez se prestaba a seguirle el juego, pero sí aceptaba de buena gana un trago de ron o de aguardiente.

A veces, generalmente por las mañanas, aunque también algún atardecer, el anciano se sentaba en un taburete en la penumbra y, con parsimonia, hablaba con el pájaro como si éste pudiera entenderlo. Lo hacía durante horas, gesticulando con las manos, pero apenas sin mirar hacia la jaula. El niño recordaba haberlo visto así desde que era muy pequeño. Nunca lo interrumpía. En todos aquellos soliloquios las palabras se repetían, una y otra vez. No obstante, la capacidad para combinarlas que el viejo demostraba era tal que cada monólogo parecía inédito y hasta opuesto al anterior; todos iguales, pero diferentes. Finalmente, una única cuestión quedaba en el aire jornada tras jornada: cuál de los dos moriría antes. El niño, al oírlo, deseaba que fuera el viejo el que primero falleciera. En secreto, llegó incluso a rogar que fuera el pájaro el que lo sobreviviera. Dicho así podría parecer una extravagancia infantil, estúpida y cruel, pero bajo su petición sólo se encontraba el deseo de evitarle el dolor de la pérdida.

Una mañana de llovizna, antes de ir a la cofradía para cobrar su sustento, el viejo se sentó junto a la mesilla y comenzó a hablar al vacío con su tono habitual. Pasó un buen rato antes de que se percatara de que el pequeño cuerpo yacía inerte en el suelo de la jaula. Entonces cortó bruscamente su alegato y no articuló más que un murmullo, a modo de letanía, con el que, por una vez, habló consigo mismo.

-… tenía que suceder. Sí… las cosas han de suceder… sin remedio…

Más resignado que entristecido, cogió el cuerpo inerte, agarrotado bajo el plumaje, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta de paño raída y, pasando junto al niño que lo observaba silencioso, se encaminó por la caverna del corredor con la intención de bajar hasta el muelle. Ya en el exterior, avanzó con paso firme por el empedrado que bordeaba los tenderetes de las lonjas y se alejó del barullo de las viejas que regateaban las mercancías. Cuando estuvo solo, tras las grúas, asió el pájaro, apretando durante unos segundos la carne bajo el plumaje hasta que unas gotas de sangre escurrieron desde el pico y se deslizaron entre los dedos, disolviéndose rápidamente entre las gotas que lo empapaban. Después, justo desde la orilla, lo arrojó a las aguas turbias que serpenteaban creando tímidos espumarajos. Lo arrojó con todas sus fuerzas.

-Tiene que suceder –murmuró.

Hizo entonces por regresar al caserón, pero apenas echó a andar se percató de que su propia barca esa madrugada no había salido a faenar. Permanecía allí fondeada, en el mismo lugar donde había quedado el día anterior. Esto le recordó la cita en la cofradía. Al rebasar la entrada, sólo abierta por una hoja, y entrar en el garito, vio al muchacho sentado tras una botella de ron dorado en su puesto habitual, charlando con una prostituta. Se percató entonces de que, a pesar de todo, de la muerte del pajarillo y de su desaparición simbólica en las aguas, todo seguía igual, la vida mantenía su curso, inalterable.

Unos días después, otro pájaro ocupaba el puesto bacante en la jaula sobre la mesilla.

*

Fue varios años después cuando lo detuvieron por primera vez. Era por entonces un adolescente flaco, espigado, de espalda ligeramente encorvada y facciones desproporcionadas. Ni él mismo recuerda el delito que motivó su primera detención. La verdad es que la cárcel no lo cambió en exceso. Únicamente acentuó determinados rasgos físicos y de carácter en detrimento de otros que, tal vez, en libertad hubieran sido los más definitorios de su condición. En unos años, el tono de su voz se tornó bastante más grave, hasta el límite de la lobreguez: un tono acorde con su mentalidad esquiva y las ideas que expresaba a media voz acompasadas por unos espasmos intermitentes de risa gruñona. Además, sus músculos se fueron engurruñando de forma paulatina, a medida que hacía mella en ellos el frío sepulcral de las celdas. Al llegar a la veintena, ya había desarrollado el modo renqueante en el andar que siempre lo acompañaría.

Con la indefinición de las temporadas en presidio que se sucedían, prácticamente entre delito y delito, perdió la pista del abuelo. Cierta vez, durante un permiso, regresó al muelle que lo había visto crecer. Ya nadie lo conocía. Permaneció en la terraza de un café durante casi una hora, debatiendo consigo mismo bajo el cielo de estaño si entrar o no en el caserón. Cuando finalmente lo hizo, no encontró rastro alguno del viejo. La habitación seguía igual. No obstante, sobre la mesilla no había ninguna jaula. Ni allí ni en el exterior encontró a nadie que pudiera informarlo. Así que no supo qué había sido del viejo, si había sido recogido por alguna institución o simplemente había muerto, si se había ido lejos o vivía en otra zona del puerto más acorde con sus necesidades. Pensó entonces que no le importaba, que había que saber enterrar el pasado, pero aún muchos años después, cuando abría los ojos en medio de la madrugada y respiraba el aire emponzoñado de algún nuevo calabozo, sentía una descontrolada nostalgia por la niñez y deseaba que el tiempo no hubiera corrido tan rápido, tan rápido.

La mañana del día de su fuga aún no sabía lo que unas horas después había de suceder. Para él, ese mediodía se realizaría un simple traslado rutinario que en nada alteraría su estatus de preso conflictivo. Abrió los ojos con lentitud, ladeando la cabeza, rompiendo la gruesa capa de legañas que luchaban por mantener unidos los párpados y que le aguijoneaban como cuchillas. Se escupió en las yemas de los dedos y luego se frotó los ojos semicerrados, con un ligero movimiento de resorte, de modo que una fina capa de saliva se interpuso, como una cortinilla, entre su percepción del mundo y la propia realidad. Entre nieblas, miró hacia los barrotes. Tuvo la impresión de que el enrejado, monótono, simétrico, todo lo ocupaba. Cerró los ojos. Cuando volvió a mirar, la celda había recuperado su aspecto habitual. Se incorporó.

Unas horas después, tras el recuento del medio día, avanzaba por los corredores en una de las dos filas paralelas que, de seis en seis, conducían a los reclusos hasta los furgones en los que se produciría el traslado. En el interior de los vehículos el aire estaba cargado. Los presos se apiñaban entre penumbras en dos bancos tapizados en cuero pero raídos por el uso, sujetos por pies y manos con dos cadenas que pasaban a lo largo, de grillete en grillete, restándoles en gran medida la libertad de movimiento. Dos únicos guardianes armados con fusiles de cañón corto se apostaban a ambos lados de los bancos, sentados en otros más pequeños y de aspecto más molesto que se plegaban a las paredes. Apenas conocía a ninguno de sus compañeros. A decir verdad, no les había concedido sino un leve vistazo en el momento en que los reunieron. Eran como tantos otros. Prácticamente como todo el mundo: seres anónimos para su entendimiento y su corazón. Acaso por eso no llegó a saber quién fue el responsable del comienzo de la escaramuza. Sólo recuerda el traqueteo, tal vez debido a los empedrados por los que pasaban, el aire opaco y viscoso, las luces siniestras y ligeras a ambos lados, la lluvia de cristales de las bombillas que lo salpicó cuando éstas reventaron al unísono, el empuje de las cadenas que lo hizo tropezar y caer amontonado con los que tenía a los lados, los gritos de los guardianes en la oscuridad cuando fueron estrangulados, un disparo que abrió un boquete en dirección a la cabina, el chirrido de las ruedas, un barullo de cuerpos volando por los aires tras una fuerte sacudida, entrechocando, golpeándose contra los bancos, los lamentos, el sabor a la sangre en la boca y, luego, tras unos segundos que se dilataron hasta lo indecible, la puerta trasera que se abrió, en posición horizontal, como una tumba, dejando entrar la luz de la tarde en el interior. Entonces alguien tiró de las cadenas. Las notó correr por los grilletes liberándolo con más facilidad de la que hubiera creído posible. Sus compañeros se precipitaron hacia el exterior pisándolo varias veces. Él también lo hizo, torpemente. Resbaló antes de alcanzar la puerta, dándose un golpe en la rodilla contra el filo de uno de los bancos, que le ocasionó una herida aparentemente superficial pero dolorosa, de un dolor punzante que le impedía levantarse. Por fin asió el marco junto a uno de los goznes y se impulsó hacia el atardecer plomizo, de aire también saturado. Estaba solo en una calleja de las afueras de algún pueblo del interior: un empedrado irregular en medio del páramo solitario. Todos sus compañeros habían huido sin prestarle atención. Junto al furgón volcado estaba tendido boca arriba y con los ojos abiertos el cadáver del conductor. Su rostro se había amoratado y bajo una perilla pelirroja mal recortada se podía entrever una expresión de disconformidad que demostraba su enfado ante la muerte. Le revisó los bolsillos del gabán y de los pantalones, donde encontró algunos billetes pequeños, todos desgastados, y una moneda ligeramente arañada por la cara, pero que aún conservaba el brillo de su reciente acuñación. En un bolsillo interior del chaquetón, junto al pecho, encontró también una pequeña navaja con el mango lacado y unos remates metálicos ornados con arabescos. Lo cogió todo de forma apresurada y abandonó el lugar en la misma disposición, tras mirar hacia los lados varias veces con la vaga impresión, probablemente errónea, de que estaba siendo vigilado. Se alejó dolorido en dirección a la población. Unas docenas de metros más adelante ya no volvió más la vista sobre el furgón accidentado.

Apenas unos minutos después, su cojera había aumentado. Arrastró desde ese momento la pierna derecha, levemente ladeado: un modo de andar que acentuó el nulo porte de su figura. Algunas casas aisladas fueron apareciendo a ambos lados del adoquinado. Anocheció lentamente. “Debo encontrar un lugar donde ocultarme y descansar… mis heridas… la sangre…”, pensó intentando aclarar las ideas. No obstante, a ratos, todo se volvió turbio y un dolor ubicuo lo asaltó. Poco a poco, la distancia entre las casas que aparecieron en los laterales fue disminuyendo. Cuando se acercó a un conjunto que ya podía ser considerado manzana, avistó a los primeros transeúntes. Se trataba de unos muchachos que avanzaban armando escándalo, jugueteando los unos con los otros, entre burlas. Se cruzó con ellos por la acera opuesta, arrimándose a las sombras crecientes de las esquinas. Apenas le prestaron atención. De haberse fijado, seguramente se hubieran exaltado por su apariencia desolada y su fisonomía de cadáver, con los miembros agarrotados; por el ruido trémulo que hacía al respirar, cada vez con mayor dificultad; por el aspecto de salvaje que le conferían las manchas de sangre reseca en el rostro y en la ropa y el brillo acuoso de la capa de sudor que reflejaba los destellos de los faroles. Pero no, no le prestaron atención. Se alejaron en sentido opuesto, tal como habían llegado, con el mismo despiste, las mismas chanzas y la misma alegría contagiosa. Entonces se percató de una obviedad: no podía dejar que lo vieran así. Entró en un callejón y esperó a que anocheciera por completo.

Por fin fue noche cerrada y la luna tan menguante que casi llegaba ya a ser nueva, por lo que la oscuridad en los callejones en los que se refugió lo mantuvo bien a salvo de ser encontrado. Repetidas veces se apoyó en las paredes y en los cubos de basura. Un borracho se le acercó un momento, de improviso, rumió unas palabras, escupió, echó un trago y luego se marchó por donde mismo había llegado. Estaba solo, solo, hambriento, herido, casi moribundo. Se palpó la cabeza con la diestra y advirtió una herida en la que hasta ese instante no había reparado. La herida no dejaba de sangrar. Sangraba en una hilera muy fina, pero constante, que bajaba tras una oreja, junto a la larga pelambrera plateada, y era absorbida por el cuello de la camisa, que estaba ensopado. Se sentó en el suelo, moribundo, herido, hambriento, solo. Cerró los ojos.

En su tímido descenso, el fino hilacho de la luna menguante, casi nueva, se perdió tras el tejado imperturbable de uno de los edificios colindantes.

Abrió los ojos. Los párpados se separaron con suavidad, dejando entrar una luz pastosa y blanquecina. Debía haber amanecido haría ya bastantes horas, pero el lugar donde se encontraba el sol apenas se distinguía entre la monotonía de colores y texturas del cielo raso y el aire estático, carente del más mínimo soplo de brisa. Se sentía aturdido. No obstante, los dolores habían desaparecido. Se incorporó no sin problemas: primero sentado y con la espalda apoyada en una de las paredes de la calleja, luego sobre una rodilla, ligeramente inclinado hacia delante y con las palmas rugosas en el suelo, finalmente, en pie, casi sin molestias, pero con la misma cojera persistente que se manifestó cuando echó a andar y el mismo entumecimiento en las articulaciones que lo mantuvo engurruñado sobre sí mismo.

Salió del callejón y con extrañeza advirtió que no había nadie a lo largo de la amplia avenida que se abría ante sus ojos. Se trataba de una vía empedrada, con adoquines dispuestos de forma regular, intercalados a modo de figuras geométricas, en torno a dos líneas paralelas que delimitaban el centro. Las casas circundantes, de no más de dos pisos, parecían todas una y la misma. Oyó entonces el sonido tenue del agua que manaba por un albañal en el lado opuesto de la calzada, justo al borde de la acera contraria. No pudo advertir el origen de la corriente. No eran aguas pluviales, ni tampoco el fruto de los desagües o los canales. Se trataba de un humor límpido, no cristalino, pero tampoco emporcado; tal vez potable. Su murmullo sobre el cauce regular, plácido y sosegado, tenía algo de hipnótico, que impulsaba a seguirlo. Tal vez era así por ser la única señal que recordaba la vida en aquel vecindario ominoso.

Siguió la corriente durante un buen rato. El albañal doblaba las esquinas, a izquierda y a derecha, sin que nada pudiera alterar su ligero ronroneo. Más por el desconcierto que por el cansancio, se detuvo cada pocos minutos, sentándose en algún banco metálico o en la base de alguna farola maciza y agachada. Una de estas veces, mientras escudriñaba absorto la sucesión de portales, un hombre desnudo, de aspecto famélico, pasó a su lado siguiendo igualmente el curso de las aguas. Lo rebasó sin prestarle un mínimo de atención. Su primer impulso fue llamar al desconocido e intentar aclarar así la extrañeza de su situación. Sin embargo, no lo hizo. Se limitó a observarlo mientras éste se agachó, bebió unos sorbos del líquido que los atraía, mutando las expresiones de su rostro y, tras incorporarse, se perdió calle a lo lejos antes de doblar por una esquina.

Al cabo de una hora, el albañal se adentró debajo de un puente de piedra tan solitario como el resto del paraje. Arrastró su cojera hacia la oscuridad, que apenas cubría unos metros. Allí se guió únicamente por el ruido insistente del agua que manaba, sin prestar atención a la pequeña abertura que lo esperaba al final del recorrido, mucho menor que aquella otra por la que había entrado, como si caminara por el interior de un embudo.

Cuando salió al exterior pudo advertir que el paraje no había cambiado en exceso, más una insólita sensación de reconocimiento lo asaltó desde el primer instante. A medida que avanzó, siempre al son monocorde del agua acanalada, y sin que apenas se percatara, el entorno abandonó el hálito de lo inaudito y adquirió un aire de familiaridad que inevitablemente lo retrotrajo a otra época y a unos sentimientos que nunca más se habían repetido. Conocía aquellas calles empedradas con callaos; los viejos caserones de fachadas raídas por el efecto de los años y el salitre; la escollera monumental donde los cangrejos aguantaban el embate del oleaje; la plaza, mitad fortaleza, mitad recinto de expansión; el chorro de bronce que se erguía como un vigilante en un margen de aquella playa ahora vacía, pero que en otro tiempo albergó junto a la orilla una flota de botes con sus aparejos, con las redes tendidas y los remos replegados. Todo seguía igual: los locales, las lonjas, los burdeles de puertas perennemente abiertas y sillas en las aceras, la terraza del café donde esperó cierta vez acodado en la baranda, cuando la infancia ya había caducado, a que el pasado se repitiera. Todo seguía igual, pero todo era distinto, como si la realidad se hubiera invertido. Lo que antes rezumaba vida, en una algarabía incontrolable, presentaba ahora una característica definitoria: la soledad. A su alrededor no había ni una sola alma.

El albañal que durante horas lo había atraído desembocó sin mayor estruendo en un canal que escupía al mar de forma constante las aguas mezcladas y putrefactas de todo el alcantarillado.

En los primeros momentos, se conmovió levemente por la emoción del reconocimiento, pero tras el primer sobresalto se encaminó hacia la playa y, una vez allí, se sentó a meditar en un lugar no muy incómodo, justo donde los callaos dejaban paso a una gravilla muy menuda que no llegaba a ser arena. El cielo estaba más gris de lo que recordaba haberlo visto nunca. Parecía una losa lejana e inmensa, una ausencia de verdadero cielo, el techo de una caverna.

Al poco rato, se percató de la presencia de una figura humana junto a las grúas. Era un muchacho y estaba desnudo. Caminaba con aire ausente en dirección a los diques más lejanos, los que se erguían inmediatamente antes del faro. Su paso era indeciso. Daba la impresión de que buscaba algo o a alguien. Casi sin tener tiempo de reparar en esta figura, una mujer madura, de unos cincuenta, y bastante entrada en unas carnes rojas y celulíticas pasó a su lado en dirección a la orilla. Iba también completamente desnuda, pero parecía no sentir el contacto de los guijos bajo los pies o la brisa marina, gélida y cortante, que azotaba la playa en intervalos casi regulares. La vio llegar hasta el agua y detenerse cuando ésta la cubrió hasta la altura de las rodillas. Entonces se percató de algo que parecía imposible: había desaparecido el oleaje. Se encontraba a la orilla de un mar estático, carente de mareas, como si en realidad no fuera un mar, sino un inmenso lago que se perdía en el horizonte, pero que, con su placidez, anunciaba su condición y su finitud.

Permaneció sentado en aquel margen imposible, rodeado de presencias insinuantes de gente desnuda, durante una media hora. En realidad, y a pesar de la naturaleza ilógica de la situación, no necesitó más de la mitad del tiempo que la última vez que estuvo allí para decidirse a entrar en el caserón. Se levantó lentamente y echó a andar, aunque por el momento no llegó a ver la habitación de su niñez. Cuando se encaminaba hacia la puerta del zaguán, reparó en un hombre también desnudo, pero que parecía vestido por las marcas cárdenas de múltiples contusiones, y que estaba sentado en uno de los dos bancos que flanqueaban el portalón: una primera mirada (apenas un leve vistazo con el rabillo del ojo), pérdida de la atención, vuelta a tornar la cabeza (más rápido, con un impulso virulento, como por inercia) y finalmente el ceño fruncido y la respiración contenida. Había visto anteriormente aquellos ojos oscuros. Con asombro, con una fuerte inquietud, casi con temeridad, reconoció el gesto de disgusto enmarcado entre los pelos mal recortados, de tamaños variables, que conformaban una enhiesta perilla. Se acercó hasta el hombre que permanecía sentado, con el mismo estatismo y mirando hacia ninguna parte. Se sentó a su lado. Sin dejar de observarlo se tanteó el bolsillo de su pantalón de recluso hasta encontrar lo que buscaba. Meció levemente, con un zigzagueo hacia los lados, la pequeña navaja por delante de los ojos inexpresivos. Lo hizo dos veces, primero con ella cerrada, luego abierta y asiéndola por el mango ornado de arabescos; pero en ambas ocasiones obtuvo por respuesta el mismo mutismo, la misma carencia de reacciones, como si aquel otro ignorara lo único seguro que en realidad sabía sobre él: que aquella navaja le pertenecía. Era inútil intentar entablar una conversación, así que se levantó y, en vez de entrar en el caserón, se encaminó de nuevo hacia la orilla.

Durante horas todo siguió igual.

Por fin, a lo lejos, un pequeño punto irrumpió en el horizonte de las aguas casi inmóviles. A su alrededor comenzó a montarse entonces una estruendosa algarada. Gentes de todas las edades y condiciones parecieron salir hasta de los rincones más ignotos y sin excepción se dirigieron hacia la playa. Un único rasgo común definía aquel amasijo de cuerpos que ululaban: la desnudez. El punto se hizo mancha y, a medida que se acortaba la distancia, pudo ver con creciente nitidez de qué se trataba. Era un pequeño bote conducido por un solitario tripulante que remaba impasible: un viejo barquero de barba despelujada, vestido como un pordiosero y que se aferraba a un remo enorme.

El bote arribó a la playa, dejando a un lado el embarcadero, con suma lentitud, en violento contraste con los cuerpos que chapoteaban a derredor alterando con ondas perecederas la placidez de las aguas. La multitud se abrió en triángulo ante la proa y, a pesar del creciente vocerío, se apartó hacia ambos lados cuando finalmente tocó tierra, dejando paso al barquero. El viejo desembarcó sin prestarles atención, con la misma expresión esquiva que había mantenido desde que fue avistado.

Al principio no lo reconoció. Tuvo que esperar a que se acercara y a que apenas los separaran un par de metros y media docena de cuerpos desnudos; pero luego, cuando lo imposible había tornado ya en evidente, no pudo más que articular una única palabra que sonó fuera de lugar:

-Abuelo…

El barquero se detuvo y, sin mirarlo, hizo algo que segundos antes hubiera parecido inconcebible: esbozó una leve sonrisa. En su gesto transmitió todo el pesar, toda la resignación, de quien sabe que al final siempre sucede lo que ha de suceder.

El barquero se acercó. Él, que se sentía nuevamente como un niño que correteara por el muelle, permaneció inmóvil.

-Sígueme –se limitó a decir el viejo con rigidez antes de emprender la marcha hacia el vetusto caserón.

Mientras caminaban, la pléyade hacinada en torno se fue dispersando con un inesperado silencio. Cuando llegaron a la altura de los tenderetes de la lonja mayor, ya casi había desaparecido.

Rebasaron el portalón y siguieron sin mediar palabra hasta que entraron en la habitación donde antaño habían vivido. Las escaleras y el pasillo emanaban un aire de teatralidad difícil de aprehender. Tuvo la sensación de estar caminando por el interior de un decorado. No obstante, el cuartucho, con su decoración menesterosa y su atmósfera de etérea decadencia, seguía igual. Sobre la mesilla, en el mismo centro, había una jaula vacía, con los barrotes herrumbrosos y una placa metálica extraíble de un gris mate a modo de suelo.

El anciano entró primero y tomó asiento en uno de los taburetes. Ligeramente apoyado sobre las flores del hule, cubierto casi por completo por las sombras dominantes, comenzó a perorar con su típica parsimonia, gesticulando con las manos y, desde luego, sin mirarlo. Había visto antes aquella estampa, en innumerables ocasiones a lo largo de toda su niñez; había sido el espectador impasible de su propio drama desde que tuvo uso de razón. Ahora por fin empezó a comprender al viejo que tenía enfrente y que lo aleccionaba sobre la vida, sobre las vicisitudes de la ocupación de barquero y sobre el epílogo inesperado que se aproximaba. En realidad no hacía falta que le explicara que sólo con una moneda se podía cruzar al otro lado y que éste era el precio del viaje sin retorno que todo hombre debía realizar en su encuentro con el destino; no obstante, sí se sorprendió, con extrema indulgencia, con un paternalismo tal vez inevitable, del aire apesadumbrado del anciano, de la confesión de su cansancio, de su anhelo por pasar a la orilla opuesta, él mismo, por última vez.

El niño se preguntó entonces cuál de los dos desaparecería antes.

Al poco rato el abuelo comenzó a repetirse y a retener la mitad de las palabras antes de haberlas pronunciado, como una prueba inconsciente de que ya todo estaba dicho.

Lo dejó allí sentado, casi cubierto por las penumbras, hablando y gesticulando hacia la nada. Cuando llegó a la calle volvió a tener la misma sensación molesta que cuando se dirigió hacia el cuarto. No le hizo falta entrar en ningún edificio para tener la certeza de que tras las fachadas no encontraría los respectivos interiores y de que aquel decorado era simplemente una imitación de la vida.

Necesitaba pensar, aclarar la imperante confusión que el resurgir de los sentimientos le provocaba. En vez de dirigirse a la playa, vagó durante un rato y, finalmente, se encaminó hacia las escaleras de acceso de una vieja plaza que no solía frecuentar por su ubicación periférica. Se trataba de una extensión casi vacía, con apenas una hilera de bancos de madera y fierro que miraban hacia el único lado que no estaba cubierto por las anchas paredes de piedra que le conferían al entorno el aspecto de una fortaleza. Sentado en uno de los bancos, miró hacia las aguas turquesas sin prestarles verdadera atención. Sintió un viento helado que llegó en rachas desde el horizonte y que, esta vez sí, hizo que la mar se meciera y rechinara. Jamás había tenido tanto frío, ni tanta congoja. Con los años había aprendido a insensibilizarse ante sus semejantes, pero ahora, mientras notaba como las ráfagas cortantes se introducían bajo su ropa, recordó la única época en la que realmente había sido feliz y supo que quería a aquel viejo chiflado que conducía la barcaza. Acurrucado como un polluelo, introdujo la mano en el bolsillo y sacó un puñado de billetes muy arrugados y la moneda que había robado al conductor del furgón. Comprendió que si hubiera sido ésta lo que le hubiera enseñado y no la navaja, aquel tipo pelirrojo hubiera reaccionado a sus estímulos. Arrojó los billetes alrededor y pronto fueron esparcidos por el viento a lo largo de toda la plaza. Tanteó por el contrario la moneda, primero con una mano, luego con la otra, dándose perfecta cuenta de que era justo el precio de un pasaje. Se levantó y cojeó hasta la baranda donde en su infancia se agolpaban los pescadores. Intentó vislumbrar la otra orilla. No lo consiguió. Sabía que allí encontraría algo totalmente distinto a todo lo que había conocido. Quería pasar al otro lado, pero la mirada de cansancio y el gesto de hastío del viejo barquero no lo abandonaban.

Tanteó la moneda nuevamente, como si esto lo ayudara a tomar una resolución.

*

Había llegado hasta allí siguiendo el cauce sinuoso de las aguas del olvido, ésas que, en ocasiones, los mortales anhelan y lo difuntos repudian pero beben. Ahora, de pie sobre la barca, aguardaba la llegada del anciano que lo había criado. De cuando en cuando, oteaba el horizonte insondable donde se perdían los límites del Aqueronte.

Cuando finalmente el viejo embarcó con dificultad, Caronte se limitó a extender la mano con la palma boca arriba como reclamo del coste del pasaje. Aceptó la moneda que se le ofrecía sin apenas mirarla. Antes de partir lanzó un último vistazo hacia la orilla, donde las almas ya se alejaban con su instintivo errar en dirección a los márgenes del Cocito. Aún no se había familiarizado con los aparejos, pero comenzaba a afianzarse en su puesto.

Empujó la barca con fuerza y comenzó la travesía.