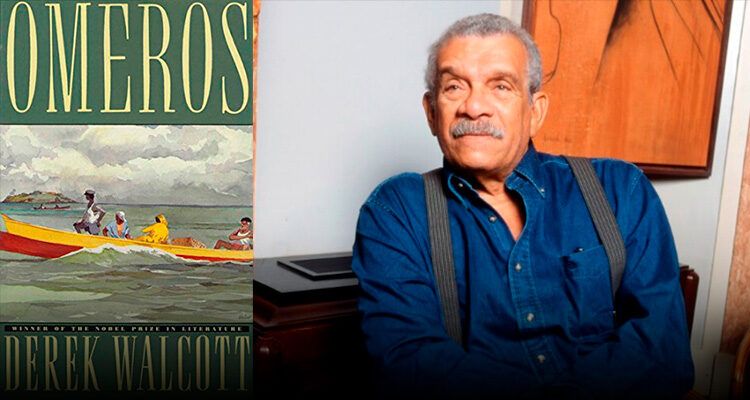

Derek Walcott publicó Omeros en 1990, un poema épico. El título alude al legendario escritor griego y hace referencias intertextuales a algunos personajes de la Ilíada. El poema narra la historia de algunos pescadores y otros personajes de la isla de Santa Lucía, tierra natal de Walcott. Está estructurado en tercetos sin rima estricta, consta de siete libros y abarca 353 páginas. Cada libro está dividido en capítulos y mi traducción inicial sólo comprende el Capítulo I del Libro Uno.

Por Derek Walcott*

Traducción del inglés al español

y notas por Raúl Soto**

Crédito de la foto (izq.) Ed. Farrar Straus Giroux /

(der.) www.lrb.co.uk

Cap. I Libro I de Omeros (1990),

de Derek Walcott

LIBRO UNO

Capítulo I

I

“Así es como, una madrugada, los cortamos en canoas”.

Philoctete les sonríe a los turistas, que tratan de robar

su alma con sus cámaras. “Una vez que el viento trae noticias

a los laurier-canelles,[1] sus hojas empiezan a temblar

en el momento que el hacha de luz solar golpea los cedros,

porque pueden ver las hachas en nuestros propios ojos.

El viento levita los helechos. Suenan como el mar que nos alimenta,

pescadores todas nuestras vidas, y los helechos asienten: ʻSí,

los árboles tienen que morirʼ. Entonces, los puños se atascan en nuestra chaqueta,

ya que las alturas son frías y nuestro aliento hacen plumas

como la niebla, pasamos el ron. Cuando regresa, nos

da el espíritu para convertirnos en asesinos.

Levanto el hacha y rezo para tener fuerza en mis manos

para herir el primer cedro. El rocío estaba llenando mis ojos,

pero ingiero más ron blanco. Entonces avanzamos”.

Por una plata extra, bajo un almendro malabar,

les muestra una cicatriz hecha por un ancla oxidada,

levantando el pantalón de una pierna con el quejido creciente

de una concha. Se ha arrugado como la corola

de un erizo marino. No les explica la cura.

“Tiene algunas cosas ‒sonríe‒ que valen más que un dólar”.

Ha dejado que una gárrula cascada

derrame su secreto sobre La Sorcière, ya que

los altos laureles se rindieron, por el canto en celo de la paloma torcaz

pasando su nota a las azules, tácitas montañas

cuyos arroyos habladores, trayéndolo al mar,

se vuelven estanques inactivos donde los pececillos disparan

y una garza acecha los juncos con un llanto oxidado

mientras apuñala y apuñala el barro con una pata levantada.

Entonces el silencio es aserrado en el medio por una libélula

mientras las anguilas firman a lo largo del claro fondo de arena,

cuando el alba aclara la memoria del río

y las olas de inmensos helechos asienten al sonido del mar.

No obstante, el humo se olvida de la tierra de donde asciende

y las ortigas cuidan los huecos donde fueron asesinados los laureles,

una iguana escucha las hachas, enturbiando cada lente

por su nombre perdido, cuando la isla encorvada se llamaba

“Iounalao”, “Donde se encuentra la iguana”.

Pero, tomándose su tiempo, la iguana escalará

la jarcia de lianas en un año, su papada en abanico,

sus codos arqueados, su cola deliberada

moviéndose con la isla. Las vainas separadas de sus ojos

maduradas en una pausa que duró siglos,

que se levantaron con el humo de los arahuacos hasta que una nueva raza

desconocida a la lagartija se irguió midiendo los árboles.

Esos fueron sus pilares que cayeron, dejando un espacio azul

para un solo dios donde los dioses viejos estaban antes.

El primer dios fue un gomero. El generador

empezó con un gemido, y un tiburón, con mandíbula lateral,

envió la viruta volando como caballa sobre el agua

en hierbas temblorosas. Ahora apagan la motosierra,

todavía caliente y agitada, para examinar la herida

que ha hecho. Rasparon el musgo gangrenoso y rasgaron

la herida limpia de la red de lianas que sigue atada

a esta tierra y asintieron. El generador fue fustigado

de nuevo a su labor y las virutas volaban más rápido

mientras los dientes de tiburón roían parejo. Se cubrieron los ojos

del nido de astillas. Ahora, sobre las praderas

de plátanos, la isla irguió sus cuernos. El alba

goteando sobre sus valles, la sangre salpicó los cedros,

y el soto fue inundado con la luz del sacrificio.

Un gomero estaba quebrándose. Sus hojas un enorme

toldo sin cumbrera. El chirrido

hizo que los pescadores saltaran atrás cuando el mástil de pesca

se inclinó lentamente hacia los abrevaderos de helechos; cuando el suelo

se estremeció como olas bajo los pies, entonces las olas pasaron.

II

Aquiles miró el hueco dejado por el laurel.

Vio el hueco sanando silenciosamente con la espuma

de una nube como rompeolas. Entonces vio el vencejo

cruzando el oleaje de las nubes, una cosa pequeña, lejos del hogar,

confundido por las nubes de las colinas azules. Una enredadera espinosa agarró

su talón. Él se liberó. A su alrededor, otros navíos

tomaban forma gracias a las sierras. Con su alfanje

se persignó rápidamente, el pulgar tocando sus labios

mientras en las alturas sonaban las hachas. Balanceó la motosierra

y cortó las extremidades del dios muerto, nudo tras nudo,

desgarrando las venas cortadas del tronco mientras oraba:

“¡Árbol! ¡Puedes ser canoa! ¡O de lo contrario no serás!

Los ancianos barbudos soportaron el exterminio

de su tribu sin pronunciar una palabra

de la lengua que habían usado como nación,

el discurso enseñó a sus retoños: desde el balbuceo imponente

del cedro a las vocales verdes del palo campeche.

La madera flotante se mordió la lengua con el laurier-cannelle,

el campeche piel roja aguantó las espinas en su carne,

mientras el patois de los arahuacos crepitaba en el olor

de la hoguera resinosa que convertía las hojas marrón

con lenguas rizadas, luego ceniza, y su lengua se perdió.

Como las columnas de bárbaros que habían derribado,

los pescadores gritaron. Al fin los dioses habían caído.

Como pigmeos cortaron los troncos de los gigantes arrugados

para hacer palas y remos. Trabajaban con la misma

concentración de un ejército de termitas.

Pero molestos por el humo y por la destrucción de su bosque,

dardos de mosquitos continuaban pinchando el tronco de Aquiles.

Se frotó con ron ambos antebrazos, así por lo menos,

esos que había aplastado como asteriscos morirían ebrios.

Arremetieron sus ojos. Los asediaron con ataques

hasta que él encegueció de llanto. Entonces el anfitrión se retiró

al alto bambú como los arqueros arahuacos

escapando de los mosquetes de troncos agrietados, derrotados

por el estandarte de fuego y el hacha implacable

cortando las ramas. Los hombres primero amarraron los grandes troncos

con cáñamo fresco y, como hormigas, los rodaron a un acantilado

para sumergirlos entre altas ortigas. Los troncos juntaron esa sed

por el mar con la que nacieron sus propios cuerpos enredados.

Ahora los troncos deseando ser canoas

surcaron los rompientes de matorrales, haciendo agujeros

de canto rodados, sin sentir la muerte dentro ellos, pero útiles‒

para techar el mar, ser cascos de navíos. Luego, en la playa, brasas

fueron puestas en los huecos hechos con azuelas.

Un camión ha transportado sus cuerpos atados.

Las brasas, humeantes, tallaron por días hasta

que el calor ensanchó la madera para ser bordas acanaladas.

Bajo su cincel trabajando Aquiles sintió los huecos

exhalando por tocar el mar, lanzándose hacia la bruma

de islotes estampados de aves, los picos de sus arcos partidos.

Entonces todo encajó. Las piraguas agazapadas en la arena

como sabuesos con ramitas en sus hocicos. El cura

las roció con una campanilla, luego las signó rápidamente.

Cuando sonrió con la canoa de Aquiles, In God we Troust,[2]

Aquiles dijo: “¡Déjalo! Es el deletreo de Dios y el mío”.

Una madrugada después de la misa las canoas entraron en los abrevaderos

de las sotanas poco profundas, y sus proas asintiendo

de acuerdo con las olas para olvidar sus vidas como árboles;

una serviría a Héctor y la otra, a Aquiles.

III

Aquiles orinó en la oscuridad, luego cerró la media puerta con pestillo.

Estaba oxidado por la ráfaga marina. Levantó la olla

con el cangrejo en una mano; en el hueco debajo de la choza

escondió el ladrillo que hacía de grada. Cuando se acercaba al depósito,

la brisa del alba lo saló saliendo de la calle gris

pasando las casas dormidas, bajo las barras de sodio

de los postes, en el asfalto seco raspado por sus pies;

contó las pequeñas chispas azules de las estrellas separadas.

Las hojas de plátanos asentían a la ira

de los gallos, sus gritos chirriando como tiza roja

dibujando colinas en una pizarra. Como su maestro, esperando,

el oleaje seguía rozando su andar deliberado.

Cuando se encontraron en la pared del cobertizo de cemento

el lucero de la mañana se había retirado, odiando el olor

a redes y tripas de pescados; la luz golpeaba fuerte

y ahí estaba el horizonte. Puso la red junto a la puerta

del depósito, luego se lavó las manos en el cuenco.

El oleaje no levantó su voz, hasta los famélicos sabuesos

alrededor de las canoas estaban quietos; los pescadores

pasaron un frasco de absintio, hicieron sonidos fuertes

y se sacudieron por la corteza amarga usada para destilarlo.

Esta era la luz que Aquiles amaba.

Entonces, antes que sus manos agarraran las bordas, se detuvieron

para que el mar entrara en ellos, sintiendo que había empezado el día.

——————————————

[1] Planta nativa de Santa Lucía. Es una palabra francesa compuesta por los términos laurel y canela.

[2] En dios confiamos. El deletreo correcto en inglés es trust y Aquiles lo justifica en los versos siguientes.

*(Castries, Santa Lucía 1930- 2017). Poeta, dramaturgo y artista visual. Catedrático de poesía en la Universidad of Essex (Reino Unido) y Doctor Honoris Causa por la misma universidad. Premio Nobel de Literatura (1992), y los Premios Obie (1971), Fundación Macarthur, Sociedad Real de Literatura, la Medalla de la Reina para la Poesía, el Premio Inaugural OCM Bocas Para la Literatura Caribeña, y el Premio T. S. Eliot (2011) así como el Griffin Trust para la excelencia en reconocimiento a una vida dedicada a la poesía (2015). Ha Publicado en poesía 25 Poemas (1948), En una noche verde: Poemas 1948—60 (1962), Otra Vida (1973), El testamento de Arkansas (1987), Omeros (1990), Poemas Selectos (2007), La poesía de Derek Walcott 1948–2013 (2014), entre muchos otros.

**(Perú). Escritor y educador. Egresado de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Viene reuniendo sus textos críticos, publicados a fines de la década de los 80 en El caballo rojo, Cambio y la revista de arte Kantú, además de los recientes en Hueso Húmero y la revista mexicana Intervención y Coyuntura, para publicar un volumen único.