Por José Gregorio Vásquez

Crédito de la foto Mariella Agois

Blanca Varela: La escena final en la luz del día

El gran aire de las palabras

Desaparece del papel la palabra que va al alma. Desaparece la letra que se desdibuja en la memoria. Se desprende de toda falsedad la sílaba que canta en lo más íntimo. Atraviesa lo distante, se hace voz en el silencio de una poesía escrita con otras tintas, otros aromas, otros dolores. Lo que queda se protege en el sonido cauteloso de la poesía que viaja aún en lo discreto: poesía hecha de retazos extraviados y que se juntan para desentrañar lo perdurable.

Blanca Varela* despertó en Lima, Perú, un 10 de agosto de 1926. Su pequeño y magnífico mundo materno le enseñó a mirar el horizonte; la luz apagada fue de inmediato protegida por la palabra; su voz ausente se apoderó de la nostalgia y se hizo casa para entrar en otro de los escondites secretos de la palabra. Aprendió a mirar el mundo desde ese amparo que es la madre, la tierra, el sonido incandescente de la vida. Calló en su solo rincón y lo logró con la convicción de poder decirlo de otra forma: así fue guardando las palabras para crear, así fue tejiendo sus libros hoy entre nosotros como pedazos de una poeta que sigue golpeando las paredes de las palabras.

Ejercicios

I

Un poema

como una gran batalla

me arroja en esta arena

sin más enemigo que yo

yo

y el gran aire de las palabras

En 1943 ingresó a la Universidad de San Marcos, en Lima. Conoció a Javier Sologuren, Salazar Bondy, Eielson, y con ellos aprendió a mirar la literatura de otra manera, a sentir el mundo de las letras desde otros lugares más secretos. Fue partícipe de la llamada generación del 50 en el Perú, y junto a Salazar Bondy se acercó a la literatura peruana desde la misma cercanía de sus creadores. Con don Adolfo Emilio Wesphalen y José María Arguedas mantuvo un diálogo sinigual que dejaría huella profunda en su poética, en su vida, en su mirada, en su particular forma de escribir: rasgos que fue construyendo con la piel, con el dolor, la angustia, la pena de los días. Un poeta se desdibuja en lo más aciago que guardan los días, pero nos regala en sus poemas, otra luz, otro aire, otro aroma, otra emoción no tan dura e impostergable.

En José María Arguedas vería no solo a un maestro sino a una de las grandes voces que le permitieron ver esa verdad oscura de la historia de su pueblo, el dolor impronunciable, la pena de una realidad que seguía presente en el Perú de entonces; el mismo sufrimiento que arrastraba y arrastra con peso sin ignorarlo calladamente. Estas y otras marcas hicieron en Blanca Varela un lugar, un destino, un refugio provisorio de la poesía peruana.

La fría luz de la memoria

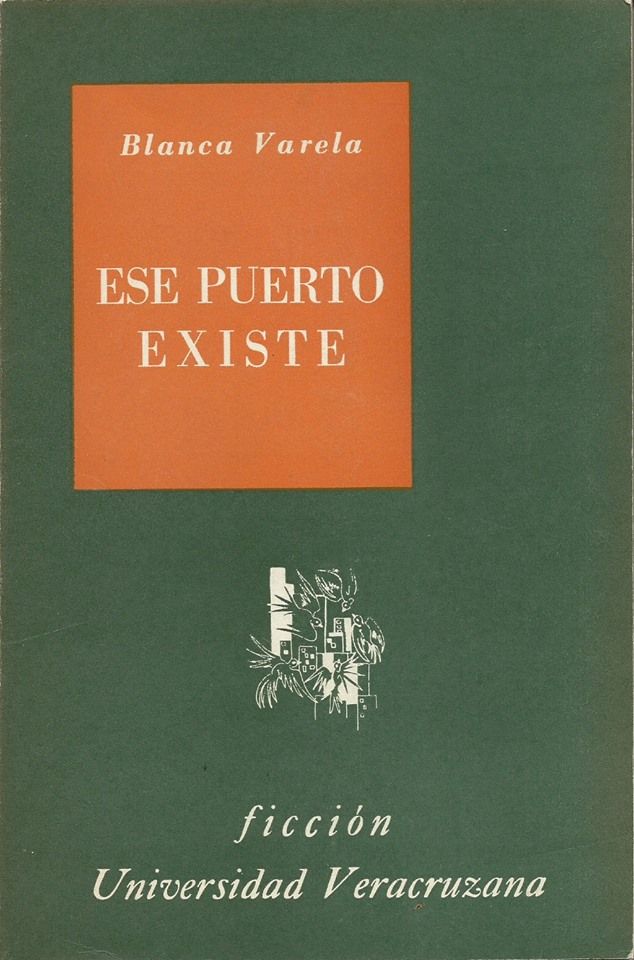

Desaparecer. Volverse poema. Palabra en el olvido. Pequeño jarro de silencio en una nueva página no tan manchada. La tarea del poeta va más allá de volverse sonido, de volverse letra en el tiempo, de ahuecar la memoria. Su destino marca el destino de los otros. En esa búsqueda queda la vida, y la de Blanca Varela se fue tejiendo desde la aparición de Ese puerto existe, libro que inaugura un diálogo con la poesía peruana y latinoamericana, publicado por Octavio Paz en México, luego de su cercanía con la familia Szyszlo Varela, el poeta mexicano le insiste a Blanca en publicar, en hacer nuevas señales en sus primeras páginas poéticas. Es en ese comienzo donde resuenan las palabras del mar, de la arena, del olvido, de los años y los recuerdos estampados en esos instantes junto a las raíces de su nostalgia.

Junto a la generación del 50 pasó sus muchos días y noches en la Peña Pancho Fierro y en el Bar Zela, construyendo puentes, haciendo palabras para el tiempo. En 1949 viaja a París junto a su esposo, el pintor Szyszlo. Llegan con el aire que apenas se comienza a disipar de la guerra, ese aire aún pegado en la tierra marcado por el dolor, la muerte, la tragedia viva de la desgracia. Junto al poeta peruano Eielson conocen en París el mundo cultural y a los escritores latinoamericanos que allí residían. Así Julio Cortázar y Octavio Paz, le permitieron a la joven pareja caminar por los aires del surrealismo, de la literatura y el arte, de la vida y el lenguaje atravesado por el dolor de la implacable guerra. Pudieron acercarse además a esa ola surrealista y conocer un mundo más allá y más acá del lenguaje. También conocieron, tiempo después, la impronta del existencialismo de la mano directa de Sartre y Bouvaire. Blanca fue lectora fiel de Paul Celan y todo lo que significó una escritura intimista que comenzaba a devorar el espíritu y la agonía de ese espíritu no solo de época. Ese fue el París de entonces, el que le abrió las puertas y las cerró para ayudarla a decir de otra forma. Por ese camino trasladó su voz, su vida, su angustia, su pena, su dolor más arraigado.

Al regresar al Perú comienza a hacerse partícipe de un mundo cultural y activo trabajando en las revistas de la época que dirigió el maestro Wesphalen, revistas como Las Moradas o Amaru, dedicadas a las artes y a la difusión de la literatura. En 1963 publica Luz de día. Unos años después ante el suicidio de su maestro José María Arguedas publicaría su dolor en un poema donde reconoce su cercanía con esa voz profunda del paisaje peruano que cantó desde la sangre y sus raíces, una voz que no dejaría de resonar desde entonces en su memoria y en la memoria de su pueblo y de toda Latinoamérica, una voz tan poderosa como la misma de Vallejo, nacida del alma de una tierra que aún grita en otras palabras más íntimas la pena y la alegría de esta entrañable tierra. Todo esto se aviva en el sufrimiento que como signo cultural se develó en este momento en la literatura peruana y que fue influencia para toda América. Fue una de las marcas que reveló la poesía de Blanca Varela desde una oscuridad que interpeló siempre para decirse de otra forma, contarse de otra manera, vivirse con palabras más cercanas a su herencia.

Así sea

El día queda atrás,

apenas consumido y ya inútil.

Comienza la gran luz,

todas las puertas ceden ante un hombre

dormido,

el tiempo es un árbol que no cesa de crecer.

El tiempo,

la gran puerta entreabierta,

el astro que ciega.

No es con los ojos que se ve nacer

esa gota de luz que será,

que fue un día.

Canta abeja, sin prisa,

recorre el laberinto iluminado,

de fiesta.

Respira y canta.

Donde todo se termina abre las alas.

Eres el sol,

el aguijón del alba,

el mar que besa las montañas,

la claridad total,

el sueño.

Luego vinieron otros libros a despertar las palabras, a sacarlas de una orfandad que Blanca Varela les instaló por delante, temiendo siempre decir, desdecir, de otra forma distinta. Dejó para la poesía las otras confesiones, los otros ritos, las otras maneras de implorar a los lejanos y cercanos dioses. Cantó lejos del adorno, volcándose al espacio íntimo de la palabra, para descubrir como sabio ejercicio el lugar del lenguaje en la vida. Guardó silencio por muchos años. Publicó luego de ese silencio sus libros hoy célebres Ejercicios materiales, Concierto animal, donde mitigó el dolor de la partida trágica de uno de sus hijos. Su voz no fue nunca la misma, o quizás despertó el otro lado de las palabras. Fue sucumbiendo en el abismo de la pena. Fue dejando la nervadura del dolor, la muerte venidera lo trajo todo ya oscuro a sus páginas más íntimas. Nunca habló directamente de su dolor, pero lo hizo su poesía. Sus poemas deshicieron el silencio para protegerlo. Sus poemas ahuecaron el alma para encontrarle lugar a la vida. Pero su vida se apagó el 12 de marzo de 2009, luego de haber caído en el olvido de sí misma, víctima de varios y severos desmanes de la salud. La obra de Blanca Varela fue reconocida con los premios Octavio Paz, García Lorca y Reina Sofía de poesía. Su obra ha alcanzado un lugar meritorio en las voces de la poesía de Latinoamérica. Su voz sigue entre nosotros cantando, sufriendo, llorando la pena aciaga de la vida y haciéndola palabra en una particular poética que nos desentraña y nos lleva de la mano hacia la palabra precisa.

Crédito: Archivo Blanca Varela

Escena final

he dejado la puerta entreabierta

soy un animal que no se resigna a morir

la eternidad es la oscura bisagra que cede

un pequeño ruido en la noche de la carne

soy la isla que avanza sostenida por la muerte

o una ciudad ferozmente cercada por la vida

o tal vez no soy nada

sólo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros

desierto destino

inexorable el sol de los vivos se levanta

reconozco esa puerta

no hay otra

hielo primaveral

y una espina de sangre

en el ojo de la rosa.

Persona

el querido animal

cuyos huesos son un recuerdo

una señal en el aire

jamás tuvo sombra ni lugar

desde la cabeza de un alfiler

pensaba

él era el brillo ínfimo

el grano de tierra sobre el grano

de tierra

el autoeclipse

el querido animal

jamás cesa de pasar

me da la vuelta

Así la poesía, hecha de piel, de vida, de muerte, busca incansablemente que tengamos esa conexión esencial con un lado del verdadero lenguaje, y es el poeta el puente que nos comunica con ese estado inicial en el que, de ser posible, podamos encontrar el fundamento del lenguaje que nos devela algunos de sus misterios.