Por Adalber Salas Hernández*

Crédito de la foto (izq.) Mantis Eds.-BookThug /

(der.) www.revista-papalotzi.blogspot.com

La voz de lo extinto.

A propósito de Voluntad de la luz (2012),

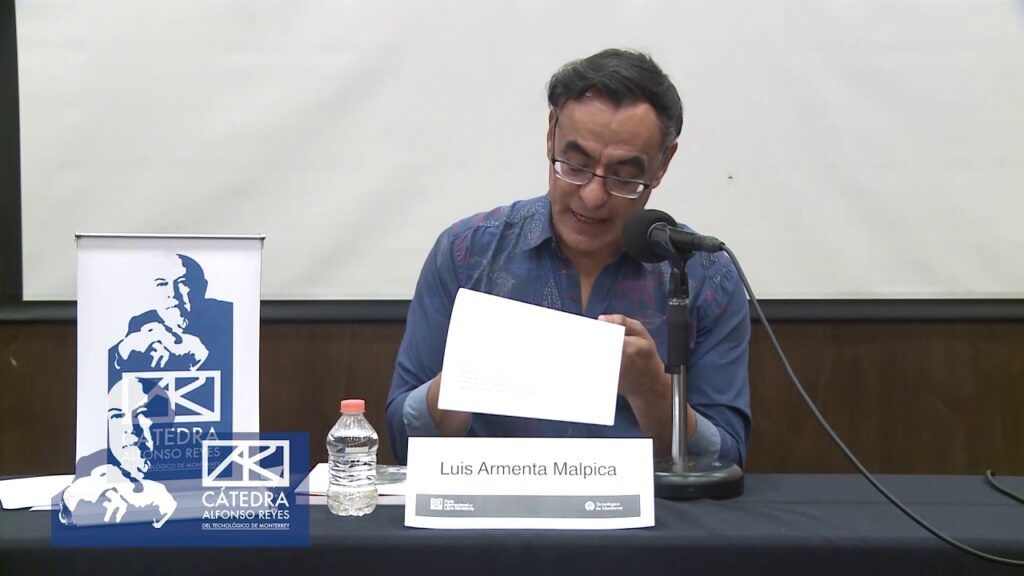

de Luis Armenta Malpica

Comment cognoist il par l’effort de son intelligence,

les branles internes et secrets des animaux?

Michel de Montaigne

Este ensayo empieza con una pregunta y una escena póstuma.

Primero, la pregunta: ¿quién habla por el animal? ¿Quién emite el enunciado, quién se enuncia cuando leemos que se habla a nombre del animal? Es una pregunta que se torna legítima, incluso necesaria, desde el primer momento en que un animal alza la voz en un texto —voz que nos interpela articulándose con una humanidad evidente. Pienso en las Fábulas de Esopo, por poner quizás el ejemplo más obvio: a lo largo de siglos, las sucesivas elaboraciones del formato de la fábula sirven para dar cuenta de lo irresistible que resulta tomar la voz por el animal —o mejor: tomar la voz del animal.

Puede que este sea un ejemplo apresurado. No obstante, esto no le resta validez. Un examen más cuidadoso de las obras canónicas occidentales, rinden un número considerable de casos en los que lo animal y lo humano se entremezclan, se confunden en el territorio inquieto de la voz. En el libro VI de las Metamorfosis, Ovidio relata cómo, tras una sucesión de actos cruentos —que involucran violaciones, mutilaciones y asesinatos, en una de esas cadenas de venganzas tan caras a la mitología griega— el rey Tereo, su esposa Procne y su cuñada Filomela son transformados en pájaros cuyo canto es huella audible de los crímenes cometidos. Apuleyo, en sus propias Metamorfosis —generalmente conocidas como El asno de oro—, cuenta la transformación del joven y soberbio Lucio en un asno, por involucrarse en la peligrosa actividad verbal que es la magia. También vienen a la mente los yahoos, el pueblo de caballos parlantes que Gulliver encuentra en uno de sus viajes. O el gato Murr, de Hoffmann, el cual no sólo habla, sino que además escribe. En todos estos casos, es la palabra el espacio donde lo humano y lo animal movilizan la frontera que los separa —la palabra es su zona de indistinción.

Ahora, la escena póstuma. Se trata de un pasaje del poema “El pez inmerso”, perteneciente al prólogo del libro Voluntad de la luz, de Luis Armenta Malpica. De entrada, el lector se encuentra en uno de esos lugares que ofrecen a la vista de los paseantes aquello que se llama, siguiendo una tradición antiquísima, «historia natural»:

El pez será una ausencia cuando ya no lo nombren

mientras no puedan verlo las arañas

ni se le dé por muerto

en algún nido.

El pez será el asombro que se finja

cuando al ir al zoológico

en la sección de historia se le mire

disecado

encima de una ficha:

Pez

extinto.

Entonces se le echará de menos

Más de alguno dirá que él sí lo conocía:

era dueño de un par de poderosos alerones

cubierto con escamas de metal

y en la punta del cuerpo

en el timón de mando

una cortina de humo

ensombrecía

su avance.

Y otro dirá que no

que el pez era un antiguo rascacielos

especie de pirámide de vidrio y argamasa

en donde los muchachos escondían las monedas

robadas a sus padres.

Y una anciana gloriosa

(lo que denotará su estirpe y su sexo)

abrirá los olanes de su blusa

desarmará su torso

y enseñará en la aréola

el cuerpo inconfundible del pez

en sus costillas.

Y ella no dirá el nombre que una vez fue

la herencia del agua

no dirá que malagua fue un invento de ancianos

y que no existe otro animal

que el hombre…

Se quedará

desnuda

tan pez

como hace ya

muchísimo

estuviera

al acecho

de un nuevo golpe

de años

que la conduzca

al agua.[1]

Voluntad de la luz recibe al lector en un escenario inesperado: el zoológico. Ningún azar en esto. Este espacio demarcado y señalizado, concreción física de la clasificación taxonómica a la que ha sido sometida toda vida animal no humana, ofrece a los visitantes una mirada ordenada, un sentido. Sin embargo, se trata de un espacio manifiestamente artificial: en él, cada espécimen es presentado en un hábitat simulado, cuyos límites son visibles desde un primer momento para el espectador.

Pero, ¿cuál es el hábitat de un espécimen extinto? Dentro de la narrativa construida por el zoológico, su lugar es el de antecedente, casi justificación, del presente. Atrapado en este dispositivo narrativo teleológico, el pez extinto del que habla el poema funciona como un precursor, un documento histórico. De ahí que los dos primeros testimonios que se dan sobre él tiendan a convertirlo en un híbrido animal-industrial, una suerte de maquinaria orgánica, investida con los signos ineludibles del progreso tecnológico: alerones, timones, rascacielos, pirámides, en cuanto a las formas, y escamas de metal, vidrio y argamasa en lo que a materiales se refiere. Así narrado, el pez extinto pareciera contener de antemano los signos de un futuro inanimado.

Contra ese arco narrativo se plantea la voz de la anciana, capaz de exhibir los rastros del pez en su cuerpo: su anatomía, simple, contrasta con la profusión de materiales que los relatos anteriores adjudican al pez extinto. Y posee, además, la prueba —a diferencia de los otros visitantes, que sólo cuentan con palabras, la anciana nos revela al pez en su propia carne. Su desnudez se torna la del pez.

A diferencia del relato construido por el zoológico, lineal y con un claro punto de llegada, el relato que ofrece la anciana es circular: en ella, el pez extinto yace a la espera de un nuevo golpe de años que lo conduzca al agua.

Esta escena póstuma —póstuma para el pez, se entiende— plantea la pregunta con la que abría este texto hace algunos párrafos: ¿quién habla por el animal? La escena pareciera esbozar una respuesta provisional: por el animal sólo puede hablar quien porta su huella, por el animal sólo puede hablar el animal. Cuando el gesto nominativo proviene de una institución —como el zoológico— y, por ende, del relato civilizatorio, androcéntrico que representa, el animal se vuelve accesorio, justificación, precedente. Se trata de un problema también planteado por otra escena, esta vez perteneciente a la primera sección de L’animal que donc je suis, de Jacques Derrida. En ella, Derrida refiere un encuentro con un gato doméstico mientras se encuentra desnudo —y, a propósito de este encuentro, comenta:

Il est vrai que je l’identifie comme un chat ou une chatte. Mais avant même cette identification, il vient à moi comme ce vivant irremplaçable qui entre un jour dans mon espace, en ce lieu où il a pu me rencontrer, me voir, voire me voir nu. Rien ne pourra jamais lever en moi la certitude qu’il s’agit là d’une existence rebelle à tout concept.[2]

Antes de la identificación, del gesto clasificatorio, está la aparición de ese ser vivo, su presencia en el espacio, rebelde al asedio del discurso. Derrida lo inserta en su relato trazando una especularidad con su propia desnudez: la desnudez de quien habla espejea la desnudez del gato —esta última doble porque además se rebela al orden de lo discursivo, à tout concept.

Hay cierta afinidad entre la desnudez de la anciana y la del gato. Una afinidad que nos obliga a reformular la respuesta a la pregunta ¿quién habla por el animal?, ya que permite entender que no se trata de hablar por el animal, sino de hablar el animal, construir un espacio donde la lo humano y lo animal se hagan indistintos en la voz. Una zona que ponga en suspenso la maquinaria taxonómica. Por ello, no es de extrañar que Voluntad de la luz retroceda hasta un escenario no sólo prehistórico, sino incluso previo a cualquier vida que no fuera vegetal, el origen del mundo, para hallar ese lugar donde lo animal y lo humano no conocen diferencia:

Allá lejos –Là-bas– hubo una piedra hundida

donde el aire pareció detenerse.

Un trozo de basalto –vestigio

de cuando los volcanes

eran los dictadores del reino

mineral y las plantas

(todas desconocidas) peleaban

con el humo por la tierra–

parecía milagroso entre la lava ardiendo.

Piedra mayor que el polvo diamante de lo intacto

se mojaba de musgo; al aire

ardía.

Con sus huellas verdosas resbalaba un camino

de ceniza y de fuego:

escritura de calcio rupestre y cuneiforme

en los huesos del aire

la voz –de primigenia hechura–

se solidificaba.

Este texto, titulado “Excavación del aire”, se encuentra en la sección Cenizas de agua y pez. Armenta Malpica configura una región donde lo humano y lo animal se superponen retrotrayéndose al pasado que comparten. Luego de forzarnos, como lectores, a contemplar la escisión en su cristalización institucionalizada, a través del zoológico, el libro avanza enunciado en un registro que simultáneamente pareciera pertenecer a las ciencias duras y a los relatos míticos. Esta suerte de registro híbrido representa, en el hecho mismo de su mezcla, el sentido que se va construyendo poco a poco, página a página: una consonancia entre lo animal y lo humano. Con-sonancia, ensamblaje de sonidos, acorde —no es gratuito que Voluntad de la luz acuda a la noción de voz para fundar esta región de superposición a la que me refiero.

La piedra de basalto del poema como dispositivo metonímico: es el rastro que permite al texto reconstruir un mundo, esa tierra volcánica, permanentemente aquejada por las fiebres de su propio origen, humeante, que bufa, donde la vida vegetal empieza a ensayar su primera caligrafía. Y con esa escritura de calcio, rupestre y cuneiforme, surge la voz. Voz pretérita, voz antes de la voz.

Se va haciendo patente por qué Voluntad de la luz nos presenta este entorno. Para enunciar lo que une las desnudeces de lo animal y lo humano, es primero necesario ir al momento de la desnudez misma de la tierra que habitan y comparten. Es así como el libro puede ir dando forma a esa otredad íntima que es el animal. Una vez más, vale la pena recordar la escena de despojamiento —en más de un sentido del término— que narra Derrida. A propósito del gato, nos dice:

Il a son point de vue sur moi. Le point de vue de l’autre absolu, et rien ne m’aura jamais tant donné à penser cette altérité absolue du voisin ou du prochain que dans les moments où je me vois vu nu sous le regard d’un chat.

La otredad del gato es la del otro absoluto —el otro de una especie distinta, de una anatomía diferente, de una configuración física, unas capacidades, una estructura que se aleja de la nuestra. No obstante, ese otro absoluto tiene su point de vue. La suya no es la otredad de lo inorgánico, sino la del ser vivo que interactúa con nosotros, en la medida en que también somos seres vivos. La invitación de Derrida es difícil de aceptar, pero no por ello menos necesaria: hace falta desnudarse y contactar con el animal desde ese espacio común que es lo vivo. Esa otredad nos plantea exigencias éticas insoslayables, tanto en el trato entre humanos como en el trato con otras especies animales.

Cuando observamos al pez extinto en el zoológico, lo hallamos cubierto por las insignias de un futuro que no es el suyo, de una temporalidad que le es ajena. Hacemos de él una nota al pie en un relato evolucionista, un artículo de utilería en la marcha ineludible del progreso humano. Absolutamente despojado de su otredad. No obstante, siguiendo el gesto de la anciana en aquel poema que funge de prólogo, los textos que componen Voluntad de la luz van reconstruyendo esa otredad, imaginándola a su manera. Así, por ejemplo, sucede en el poema “Fundaciones del pez”:

Por los caudales el pez se desliza una opaca burbuja de amaranto; múrice flor cortada en un otoño de sulfurosas aguas estampidas. Volcada del peñón de su costilla, del alquitrán de sus cartílagos porosos, rastro de sangre pómez, la burbuja sumerge tras de sí una vía láctea nacida de las ubres de la primera estrella, de algún entrecortado cielo en parto. Umbilical, una cascada que lía lluvia y río, el lago y el océano.

Luego de aquel paisaje primigenio que nos fue presentado en Excavación del aire, el origen del pez —personaje central de la breve mitología de este libro—, su fundación, se halla marcada por el surgimiento de lo animal a partir de la materia inorgánica y la vida vegetal: amaranto y flor comparten espacio con el azufre, el alquitrán, la roca. Cartílagos porosos, sangre pómez dan cuenta de ese proceso que, en última instancia, espejea en escala microcósmica la formación de los cuerpos celestes, esa vía láctea nacida de las ubres de la primera estrella. Lo particular y lo general revelan su afinidad, como las lluvias y los ríos, o los lagos y los océanos.

El relato de la fundación del pez continúa:

El pez ya lo intuía; lo sabía por convicción del mundo: el pez que se funda en la tierra, en la amarilla leche pómez del océano, que no anheló ser pez en la pecera porque era un pez en él, es la migala.

En algo que sólo podría calificar de salto evolutivo, aparece en escena el segundo personaje axial de esta especie de relato mitológico: la migala. Este arácnido de considerable tamaño —también conocido como tarántula—, es el pez fundado en la tierra, el pez que no precisa de agallas ni de aletas, que tiene ocho ojos y patas. La migala es simultáneamente ella misma y el pez: al devenir migala, no ha abandonado su pasado. Un pasaje posterior nos da más detalles sobre su parentesco:

De los sueños del pez, a la araña le queda únicamente el agua. La idea, muy remota, decían, de un mismo parentesco. La migala se parece en la arena lo que el pez en el agua.

Nuevamente topamos con seres vivos cuya progresión temporal contradice cualquier noción teleológica. Del mismo modo que la anciana del prólogo llevaba en sí al pez, la migala contiene en sí su pasado, activo, nadando. El paso de una forma de vida a la siguiente no implica un clivaje brusco, sino una asimilación sin eliminación. Hasta el punto de que no puede haber migala alguna sin un pez que la preceda:

En cambio, lo dice el amaranto, no existe la migala sin su pez, que le arde en cada giro del agua, como los fuegos fatuos.

En los movimientos de la migala se encuentra el pez: en esta manera de convivencia hay también consonancia. Armenta Malpica formula una sucesión de lo viviente que impugna lo que Giorgio Agamben llamó la “macchina antropologica della filosofia occidentale”, la cadena de dispositivos conceptuales que sirven para efectuar un corte entre lo animal y lo humano en el pensamiento occidental —una cesárea orientada a dar a luz una noción exclusiva del hombre, una antropogénesis: “L’antropogenesi è ciò che risulta dalla cesura e dall’articolazione fra l’umano e l’animale. Questa cesura passa innanzi tutto all’interno dell’uomo.”[3] Por supuesto, el correlato de tal cesura es que toda mirada arrojada sobre lo animal desde aquello que ha sido determinado como humano comporta una preposición: para. Lo animal existe para lo humano. Es su recurso, su herramienta y su antecedente —esto último, sólo en la medida en que tal precedencia denota su inferioridad. Para el Agamben de L’aperto, esta ha sido una de las funciones desempeñadas por la metafísica en el pensamiento occidental: dar cuenta de la superación de la physis animal en la progresión hacia lo humano:

Questo superamento non è un evento che si è compiuto una volta per tutte, ma un accadimento sempre in corso, che decide ogni volta e in ogni individuo dell’umano e dell’animale, della natura e della storia, della vita e della morte.

Que el proceso no pueda ser consumado de una vez por todas, sino que se trate de un trabajo permanentemente en curso, sirve para comprender cuán complicado es sostener una dicotomía como esta —que se articula en el mismo eje que otras díadas, como naturaleza-historia y vida-muerte—, cuántos recursos y cuánto esfuerzo requiere.

Otro de los poemas de Voluntad de la luz, titulado “Trayectoria del pez”, trata directamente el problema de esta superación, ofreciendo a cambio un tránsito distinto para lo viviente:

Mucho antes de lo que hoy les relato

la voz del pez

tenía la misma prosa de la voz

humana.

En esto se conoce

que todos fueron peces

desde antes de ser hombres.

Pero ahora nada dice.

Nada inventa

que suene como jurar en vano.

Al principio fue el pez.

Del pez fue la migala.

En esa transición entre el mar y la tierra

nacieron los cangrejos ermitaños:

las arañas calizas

con el mar de su parte.

Vuelve a aparecer la voz, genuino hilo conductor de esta trayectoria, simultáneamente su espacio y su brújula. La voz del pez y la voz humana, consonantes, delatan su parentesco. Sin embargo, gracias a los constates esfuerzos de la “macchina antropologica della filosofia occidentale”, tal parentesco ha sido olvidado, ha quedado eclipsado. La voz del pez ha quedado sin dicción, sin invención, estéril. Inmediatamente después de relatar esto, el poema retoma el hilo de la sucesión para mencionar a los cangrejos ermitaños, seres producto del cambio de hábitat, personajes mitológicos de comparsa, cuya aparición sirve para resaltar la posibilidad de entresijos, pliegues y grietas en ese camino que lleva —aunque no termina— en lo humano.

Un poco más adelante en L’aperto, Agamben se refiere a lo animal en un modo que recuerda, en su planteamiento medular, a la visión derrideana del gato:

In quanto l’animale non conosce né essente né non essente, né aperto né chiuso, esso è fuori dall’essere, fuori in un’esteriorità più esterna di ogni aperto e dentro in un intimità più interna di ogni chiusura. Lasciar essere l’animale significherà allora: lasciarlo essere fuori dall essere. La zona di non-conoscenza – o di ignoscenza – che è qui in question è al di là tanto del conoscere che del non conoscere, tanto dello svelare que del velare, tanto dell’essere che del nulla. Ma ciò che è così lasciato esser fuori dall’essere non è, per questo, negato o rimosso, non è, per questo, inesistente. Esso è un esistente, un reale, che è andato al di là della differenza fra essere ed ente.

La exterioridad del animal, así como su interioridad, se encuentran mucho más allá de la dicotomía externo-interno articulada por los esfuerzos encaminados a sostener la cesura que lo separa de lo humano. Dejar ser al animal fuori dall essere implicaría entonces restituirle su calidad de otro absoluto, abandonar el asedio de su otredad. El animal se tornaría entonces una presencia real. Su imagen, en vez de quedar fuera de foco para nosotros, se volvería mucho más nítida. Implicaría aceptar, empero, que lo animal comporta para nosotros una medida de des-conocimiento, de non-conoscenza inexpugnable. Lo animal permanecerá más allá de los intentos humanos por asir su núcleo.

En un pasaje posterior del poema “Trayectoria del pez”, se puede entrever que este futuro conflicto ya era previsto por el pez —y que, a raíz de ello, experimentó no poca desesperación:

…hace siglos

el pez para olvidarse de su futuro en hombre

se convirtió

en migala.

[…]

Así comenzó el mundo que hoy relato.

El pez, sumergido en el hombre, se buscaba

a sí mismo

en la migala

solo

para no hundirse.

No es excepcional en los mitos que sus personajes conozcan de antemano el desenlace de su propio relato. Este pareciera ser uno de esos casos. El pez sabe que su futuro será humano y, para olvidar tal destino, se transformó en la migala. El olvido como motor de cambios en la materia viviente. Como si la evolución de las especies fuera fruto, no sólo de la necesidad material, sino de presiones internas también. La angustia del pez tuvo consecuencias palpables, ineludibles, en su devenir, hasta hacer de él una especie distinta.

Conocer su destino, propicia en el pez un gesto de evasión que, aún así, propulsa ese mismo destino: esta circularidad participa de otra mayor, la circularidad del tiempo en Voluntad de la luz. Pero examinaré ese punto más adelante. Por ahora, basta notar cómo la acción del pez sirve de disparador para esta línea de transformaciones cuyo final ya se avizoraba: el pez ya estaba sumergido en lo humano.

En un excepcional volumen titulado The Inner Touch. Archaeology of a Sensation, Daniel Heller-Roazen enuncia con excepcional agudeza la operación principal del clivaje entre lo animal y lo humano:

Consider, as an example, the specification of man as a rational animal. From the living, feeling, speaking being that is man, one abstracts a quality to be termed ‘human’ with propriety: the possession of reason (however one may then wish to define the faculty). As conclusive as it may seem, such an operation invariably produces a remainder, which cannot be attributed with any exclusivity to either human or inhuman beings. It is, quite simply, the element that is left over in human beings once one has withdrawn from them what is particularly human: everything in man, for example, that remains after, or before, the life of reason, everything in him that cannot be said to owe its existence to the activity of thought. This is an element that persists in human nature without altogether coinciding with it. By definition, it cannot be said to be strictly human, since it remains distinct from the activity judged proper to man. To the degree to which it can, however, still be found in human beings, it also cannot be said with any exactitude to be inhuman. One could call it the inhuman aspect of humanity or, alternately, the human aspect of inhumanity, but such appellations are needlessly complex and disguise a more elementary fact. The remaining element testifies to a dimension of the living being in which the distinction between the human and the inhuman simply has no pertinence: a region common, by definition, to all animal life.[4]

En términos casi quirúrgicos, Heller-Roazen examina cómo la atribución de razón al animal humano tiene como consecuencia la producción de una frontera interna. Todo aquello que permanece dentro del lado de la razón es lo propiamente humano, mientras que el resto es excedente, sobra. No obstante, es justamente eso lo que comparte con todos los otros animales. No por ello es una región inhumana, como bien apunta Heller-Roazen —y como tan a menudo suele olvidarse— sino tan sólo no exclusivamente humana: el aspecto inhumano de la humanidad, o el aspecto humano de la inhumanidad. Deteniéndose en esta dimensión de conjunción con todo lo que no es humano, Heller-Roazen esboza una zona de encuentro con la vida animal, donde se suspende cualquier intento de contraposición entre la vida humana y otras formas de vida, un lugar fuori dall essere, donde nos encontramos con la alteridad absoluta.

Porque pensar lo animal como este otro radical no implica sostener su oposición con respecto a lo humano —ésta funciona supeditando lo animal a lo humano—, sino contemplando lo animal como una prolongada serie de singularidades de la cual forma parte lo humano, simplemente, sin privilegios ni dominio. La alteridad del animal para con nosotros posee la misma densidad que nuestra alteridad para con él. Pero no se trata de una alteridad estéril; antes bien, se trata de un otro con el cual es imprescindible el contacto. Y cualquier encuentro no mediado por la conquista requiere entonces un espacio común.

Tal lugar obsesiona las páginas de Voluntad de la luz. Por ello retorna a las escenas primordiales, pues estas escenas son indudablemente comunes a toda la vida en la Tierra. Son el lugar de partida idóneo para pensar el encuentro con lo animal. Así ocurre en el poema “Excavación del aire” y en este otro, “Primera liturgia”:

era un agua silente

inamovible

respirando a escondidas

bajo tierra.

No parecía lo que es: líquida y transparente

flor, pececillo de azogue, sudoración

del calcio.

No aparecía: su sombra

en la caverna se redujo a una veta. Fósil de luz

–lo que podemos comprender de aquella luz

de entonces–

glaciar

–el primero, es posible–

completamente azoica.

(Suena contradictorio, pero la vida no

existía

por el agua: el aire –si lo llamamos vivo–

era el dios que reinaba entre las rocas.

Y el aire no hacía ruido:

se oye

contradictorio.)

Esta escena primaria posee muchos rasgos en común con la anterior. Así mismo, este paraje pretérito pareciera volverse su complemento. El agua y el aire, transparentes y animados, son los únicos pobladores del mundo: todo es cubierto por ellos. Pero en esta suerte de caldo primigenio hay un tercer elemento, la luz. Paralizada, fósil, y aún así presente. Luz que, cuando alcanzamos el final del poema, revela su propósito:

Y por la luz fue natural el tiempo:

veinticuatro horas como partes de un día

las vértebras

del mundo

protozoario.

Y con el tiempo fue ineludible el hombre

para encenderlo

todo.

Y con el hombre fue indispensable el hombre

para no sofocarlo.

Es la luz la que pone en movimiento el tiempo —esa sucesión que lleva del pez al cangrejo ermitaño, del cangrejo ermitaño a la migala y de esta al ser humano, suyo sentido radica en poder encenderlo todo, en reproducir esa luz glaciar que encontramos en los inicios de la Tierra. Los últimos dos versos dicen del conflicto que hemos venido estudiando, ese que se despliega a la hora de establecer los cotos de la humanidad. El ser humano puede encenderlo todo hasta sofocarlo —vale decir, puede organizar su entorno y ponerlo a su servicio, destruyéndolo y destruyéndose en el proceso.

Voluntad de la luz se escribe en contra de ese dualismo —el mismo que para Philippe Descola define nuestra modernidad, la cual “déploie une multiplicité de différences culturelles sur le fond d’une nature immuable”, realizando permanentemente una operación que hace de “les plantes et les animaux, les rivières et les rochers, les météores et les saisons” objetos que caen en el mismo “niche ontologique définie par son défaut d’humanité.”[5] Esta falta de humanidad aplana, achata, homogeniza el ámbito que nos ha sido dado llamar natural, el espacio de lo no-humano, res extensa. Quizás por ello Armenta Malpica echa mano del registro mítico para construir esta curiosa (anti)épica evolutiva que es Voluntad de la luz. Esta tonalidad discursiva se caracteriza por su tendencia a animar lo inanimado y a humanizar lo inhumano. En este sentido, conviene recordar el modo en que Descola, también en Par-delà nature et culture, explica la cosmovisión de los indígenas achuar, oponiéndola a la cosmovisión occidental:

Dans la pensée moderne, en outre, la nature n’a de sens qu’en opposition aux œuvres humaines, que l’on choisisse d’appeler celles-ci ‘culture’, ‘societé’ ou ‘histoire’ dans le langage de la philosophie et de sciences sociales, ou bien ‘espace anthropisé’, médiation technique’ ou ‘écoumène’ dans une terminologie plues spécialisée. Une cosmologie où la plupart des plantes et des animaux sont inclus dans une communauté de personnes partageant tout ou partie des facultés, des comportements et des codes moraux ordinairement attribués aux hommes ne répond en aucune manière aux critères d’une telle opposition.

Podrían referirse palabras similares a propósito de Voluntad de la luz: da cuenta de una cosmología donde animales y plantas no se distinguen del ser humano, sino que comparten facultades e incluso se figuran mutuamente.

Vale decir que esta escritura no cede a la simple tentación de lo antropomórfico; de hecho, esboza la silueta de una humanidad que contiene en sí aquello que aún no era humano, sin que por ello pierda su extrañeza. Cuando alcanzamos el final del libro, el poema “Ciudad de mar interno” —que funge de epílogo— da una larga visión de una ciudad anónima, animalizada, donde resulta imposible distinguir entre naturaleza y cultura. Basten dos breves instantáneas:

La ciudad era un gato que maullaba.

[…]

La ciudad que miro –buey echado– tuvo

para beber

lo que yo tuve

de agua.

Voluntad de la luz ofrece una visión de lo humano permeado por lo animal —pero, también, una visión de lo animal permeado por lo humano. La noción de tiempo que se encuentra engranada en el libro es circular: los seres vivos no progresan eliminándonos unos a otros, obliterándose y olvidándose, sino conteniéndose, llevando a cuestas la memoria de especies anteriores, aunque a veces sea de modo difuso. De hecho, al empezar por aquella escena póstuma que referí, por el zoológico, por el final, Armenta Malpica hace que la estructura misma del libro emule esta circularidad temporal. Es por eso que puede anunciarse, en el poema que da título al libro, que el pez ya fue hombre:

El pez

–que ya fue hombre–

se ilumina:

él vio a los dinosaurios que parieron iguanas

al camaleón y su parvada de luciérnagas

al fénix y al retoño del beleño.

Todo era novedad

por ser

antiguo.

El pez no sabe hablar la lengua de los hombres.

Poco entiende la suya.

Pero si escucha al viento, al mar

cuando se agita

en la piedra callada

se comprende mejor.

Y le es común entonces el zureo de un ave mensajera

el agudo siseo de la serpiente

y el himno del cardumen.

Todo era novedad por ser antiguo: todas las formas de vida de la Tierra estaban ya contenidas en las anteriores. Y la memoria de estas se iba prolongando en las posteriores como una voz cuya unicidad inicial, cuya primigenia hechura —como se dice en Excavación del aire— es fragmentada, refractada en la multiplicidad de singularidades que constituyen los sonidos animales. Es así como ocurre lo nuevo, lo insólito: con el despliegue de las posibilidades latentes en seres vivientes anteriores.

Recuerda un poco a aquello que escribe Elizabeth Grosz en The Nick of Time:

Time is protraction, not just the hesitation of the living as they open up new possibilities from those virtual to existence, but of matter itself as it becomes more organized and its interactions more expansive, complex, and unpredictable. Life protracts the temporal delay latent in physical processes into a productive freedom, an indeterminacy, into the creation of the new, into invention itself.[6]

La manera en que Grosz concibe el tiempo, si bien posee diferencias insoslayables con respecto a la temporalidad que maneja Voluntad de la luz, resulta ilustrativa por el modo en que formula la noción de potencialidad. La prolongación del tiempo no es sólo la manifestación presencial de lo virtual, sino la organización exponencial de la materia hasta alcanzar lo nuevo, lo impredecible. Es justamente esto lo que sucede con aquella voz que aparece una y otra vez en nuestro libro: se hace plural e inmanejablemente compleja. No obstante, sigue siendo reconocible. El pez es capaz de identificar, en sus permutaciones, el elemento común.

Es ese el espacio compartido, la zona de conjunción y de indiferenciación entre lo animal y lo humano: desde el canto de la anciana en el prólogo hasta el himno del cardumen, desde la voz previa a la primera formación animal hasta la lengua de los hombres: la voz se vuelve signo del hilo conductor entre todo lo viviente. Encarna esa filiación. En el significante, voz se cifra también la exigencia ética que plantea este libro. Pues, al mostrar este espacio común entre humanidad y animalidad, al contemplar ambas dimensiones no en oposición sino articuladas, demanda de lo humano una aproximación distinta a toda alteridad. Un cambio orientado a arrancar al ser humano de su autismo como especie. Se comprendería que nadie habla por el animal; que decir al animal consiste entonces en replegarse para que el animal se diga. Un gesto que le permitiría comprender que tiene, siempre, un otro. O mejor, muchos otros, cruzándose todos en el terreno compartido del canto —como se deja ver en uno de los escasos textos del libro que se formulan en futuro, llamado “Revelación de la migala”:

Con la calma, al final de los tiempos, no habrá más luz detenida en el agua, ni más agua alimentando el fuego. La mujer habrá de sostener –de viva voz– aquel milagro, igual que en el principio. El canto será, pues, lo que mantenga con vida a las especies.

————————————————-

[1] Luis Armenta Malpica. Voluntad de la luz / Light’s Volition. Tlaquepaque/Toronto, Mantis Editores/BookThug, 2012. Traducción al inglés de Lawrence Schimel.

[2] Jacques Derrida. L’animal que donc je suis. París, Éditions Galilée, 2006.

[3] Giorgio Agamben. L’aperto. L’uomo e l’animale. Turín, Bollati Boringhieri, 2002.

[4] Daniel Heller-Roazen. The Inner Touch. Archaeology of a Sensation. Brooklyn, Zone Books, 2007.

[5] Philippe Descola. Par-delà nature et culture. París, Éditions Gallimard, 2005.

[6] Elizabeth Grosz. The Nick of Time. Politics, Evolution, and the Untimely. Durham, Duke University Press, 2004.

*(Caracas-Venezuela, 1987). Poeta, ensayista y traductor. Licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), magíster y doctor en Español y Portugués por la New York University (EE.UU.). Obtuvo el XXXVI Premio de Poesía Arcipreste de Hita (España). Ha publicado en poesía La arena, el vidrio (2008), Extranjero (2010), Suturas (2012), Heredar la tierra (2013), Río en blanco (2016), Salvoconducto (2015), Mínimos (2016), La ciencia de las despedidas (2018), entre otros; en ensayo Palabras sin dueño. Variaciones sobre la traducción literaria (2019) y Clarice Lispector: el lugar de la poesía (2019), entre otros. Ha traducido a Marguerite Duras, Antonin Artaud, Rimbaud, Charles Wright y Mário De Andrade, entre otros.

**(CDMX-México, 1973). Poeta y ensayista. Es editor de Mantis editores. Diplomado en Literatura. Imparte talleres de poesía y de edición de libros. Se desempeñó como presidente de la Casa Cultural de las Américas en el periodo 2020-2021 y, en la actualidad, es miembro del Comité de Arte de la Secretaría de Cultura de Jalisco (México). Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco (2011), el Premio Jalisco en Letras (2008), el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta (1999), el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde (1999), el Premio Jaime Sabines (2017), Cavaler al Poeziei Capitalei Marii Uniri Iași (Rumanía, 2018), el Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2013), el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer (2020), el Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal (2021), entre otros. Ha publicado en poesía Voluntad de la luz (2002), Llámenme Ismael (2014), Ebriedad de Dios (2000), Greetings to the Family (2016), Enola Gay (2019), entre muchos otros.