Por Marco Antonio Campos

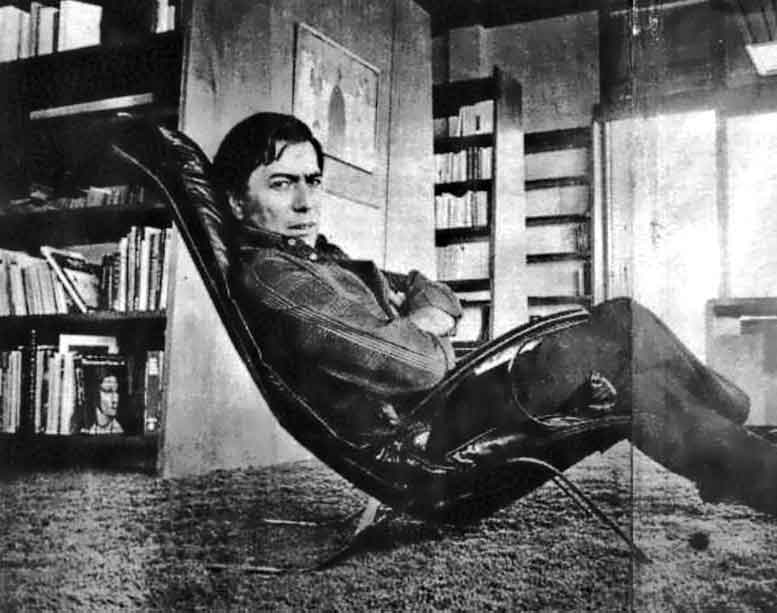

Crédito de la foto (izq.) www.changuirevista.com /

(der.) Ed. Seix Barral

A cincuenta años de su publicación.

Conversación en La Catedral

Cuando tenía veinte años leí impresionado, sin poder soltarla, La ciudad y los perros. Mario Vargas Vargas ganó con ella el Premio Biblioteca Breve con la novela a los 26 años y se editó en 1963 en Seix Barral. La novela, que narra hechos que acaecen en el colegio militar Leoncio Prado, desató la furia militar e incluso se quemaron libros en el colegio. Pasó lo de siempre: la persecución se revierte: el libro se vendió mucho más. En 1966 apareció La casa verde y en 1969 publicó una obra maestra: Conversación en la catedral. Compleja, vívida, agilísima en los ritmos, es, a mi parecer, una de las diez novelas mayores de la novela latinoamericana del siglo XX, y aun, como ha declarado Vargas Llosa, es su preferida y la que más trabajo le costó. Han pasado cincuenta años de su edición y no ha envejecido un ápice. En las novelas de Vargas Llosa no hay la poesía de altos momentos líricos de Pedro Páramo, ni la poesía espléndidamente barroca de El siglo de las luces y Cien años de soledad, ni la belleza exaltada y pura en la descripción de los paisajes de su compatriota José María Arguedas; Vargas Llosa es un prosista nato, un ejemplo de cómo se escribe la prosa, igual que sus maestros Flaubert y Stevenson: cada palabra cuenta y una línea devora a la siguiente.

Entre los decenios de los cuarenta a los ochenta fue muy común en las novelas hacer múltiples juegos lingüísticos o estructurales o de tiempos. Baste pensar en nuestro país en novelas de Juan Rulfo, José Revueltas, Carlos Fuentes, Elena Garro y Vicente Leñero. En América Latina, uno que llevó hasta la maestría la ingeniera literaria fue Mario Vargas Llosa en Conversación en la catedral. Novela vertiginosa, con capítulos de alto voltaje, se debe estar atento porque a menudo en cada renglón, sobre todo en los diálogos sucesivos, se está contando una de las historias de la novela, y en el siguiente otra, y luego otra…; lo mismo ocurre cuando narra en tercera persona. Atrapa al lector y la llama corre en el prado hasta volverse incendio. Alguna desatención puede llevar a perder claves de los hechos cuando ya esos hechos se contaron. En su magnífico ensayo “Relectura de Conversación en la catedral: Otras voces, otros ecos”, el español Luys A. Díez[1], escribe el por qué a su juicio esta novela sobresale sobre las otras: “Para empezar, su arrolladora magnitud (…) De esta suerte, [Vargas Llosa]ha ensamblado todas las técnicas diseñadas o insinuadas en sus obras anteriores (montaje dialogal, fragmentación argumental, yuxtaposición narrativa) y las ha elevado a un pináculo de inigualable virtuosismo”. Conversación en la catedral ya insinúa de manera coloquial lo que encontramos desde el título mismo: es ante todo una gran novela de voces que contiene numerosos de puntos de vista.

Algo extraordinario de Vargas Llosa en sus novelas de fondo político o de la historia reciente del Perú es poder ubicar los hechos con otros nombres y lugares en cualquier lugar de América Latina. Es decir, su peruanidad se vuelve latinoamericanidad: en la descripción de la corrupción vertical y horizontal, en la sordidez política, en un tipo de racismo y clasismo, en un país que no sólo no acaba de hacerse sino que “se ha jodido”, en la división y la desigualdad social y económica desproporcionadas, en la violencia y un humor y una sentimentalidad tan nuestros…

En lo esencial Vargas Llosa escribe la novela a partir de diálogos en que participa Santiago Zavala, Zavalita en antros del centro histórico[2]: dos de ellos, con Carlitos, colega periodista del diario La Crónica, en el bar Zela y sobre todo en el Negro-Negro; el otro, con el negro Ambrosio Pardo, ex chofer de Cayo Bermúdez y ex chofer de su padre, en el sórdido bar de obreros y artesanos de La Catedral[3]. Con Carlitos, un colega periodista que lo perdió el trago, conversa ante todo de cuestiones de su pasado universitario, de su pronto adiós a la política y de los laberintos del bajo periodismo; con Ambrosio de cuestiones familiares de ambos, de su relación sentimental con Amalia e inevitablemente del trabajo como chofer con Cayo Bermúdez. Luys A. Díez precisa muy bien que la larga conversación de Santiago y Ambrosio se ubica en el presente y las conversaciones de Santiago y Carlitos en el pasado inmediato.

La crítica ha repetido que el inicio de Conversación en la catedral es uno de los más admirables de la novela latinoamericana. En esas primeras líneas Santiago Zavala, Zavalita, joven de treinta años, “mira la Avenida Tacna, sin amor” desde la puerta del edificio del diario La Crónica y se pregunta mientras se encamina al bar Zela de Plaza San Martín: “¿En qué momento se había jodido el Perú?” Esa pregunta podía fácilmente sustituirse para todos los países de nuestro subcontinente, incluyendo Brasil. No sólo el país, también se había jodido Zavalita, como se habían jodido los protagonistas del libro, como nos habíamos jodido la gran mayoría de los latinoamericanos. Ese principio de la novela, cuando Zavalita conversa con Carlitos, podría ser asimismo uno de los finales del libro: anticipa el contenido político de la narración, es decir, porqué se jodió en algún momento el Perú, o como rectificaría después Vargas Llosa, no en algún momento sino en varios.

C. 1955

El título de la novela no deja de ser un guiño humorístico de Vargas Llosa. Antes de leerla el lector puede creer que se trata de un coloquio que se da dentro o afuera de la catedral de Lima. En el ínfimo bar de La Catedral, Santiago Zavala, Zavalita, con el negro Ambrosio, reconstruye historias esenciales de la novela: aquella de Cayo Bermúdez, también llamado Cayo Mierda, ministro de gobierno; aquellas de las atractivísimas prostitutas de lujo: Hortensia, a quien Cayo le pone “casa chica”, y Queta, amiga de Hortensia, y de la que el negro Ambrosio es cliente ocasional; aquella de la sirvienta Amalia (Ambrosio fue su esposo y padre de su hija Amalita Hortensia); aquella de Fermín Zavala, padre de Santiago, un buen padre y un buen ser humano, pero que en el lado oscuro mantiene negocios ilícitos con el gobierno y lleva en la sombra una vida homosexual, en este caso con su chofer, el mismo Ambrosio. Por el contrario a Santiago, como responde a Ambrosio en La Catedral, quien le había dicho que su padre era un gran ser humano: “A mí no me parecía un gran hombre, sino un canalla. Y lo odiaba”. Y líneas más adelante aun le pregunta a Ambrosio: “¿No te daba vergüenza trabajar para un hijo de puta?” Su madre, doña Zoila, pija y ultraclasista, no le merecía a Santiago epítetos menos despiadados.

Vargas Llosa, como Julio Cortázar con Buenos Aires, García Márquez con el Caribe colombiano y Carlos Fuentes con México, nunca olvidó en su narrativa, pese a los lustros vividos en el extranjero, como gran escenario, ni Lima ni el Perú. Además de esta novela, hallamos la capital peruana, entre otras, en La Ciudad y los perros, Los cachorros y La Tía Julia y el escribidor.

De esta novela los lugares más citados de la capital peruana -visitados o de cruce-, son la plaza San Martín, la plaza de armas, el distrito “bohemio” de Barranco, bares de media muerte, la Universidad de San Marcos, el burdel lujoso de la señora Ivonne, el local del periódico La Crónica en Avenida Tacna, el despacho de Cayo Bermúdez en la Plaza Italia, la “casa chica” de Cayo Bermúdez en San Miguel, la casa de los Zavala en Miraflores, la librería del viejo Matías[4].

Pululan en las páginas de la novela políticos de baja estofa y estudiantes de izquierda, militantes del partido comunista peruano y del veleidoso APRA[5], periodistas de medio pelo y vividoras de lujo, matones y choferes, sirvientas y lavanderas… Nadie puede negarle a Vargas Llosa que no fuera un profundo conocedor, con todos sus contrastes y matices, de la naturaleza humana. Aquí no hay casi parte del libro, con toda esa corte de vencidos y fracasados, que no se lea con opresión y tristeza.

Además de Lima, aparecen pueblos olvidados de los ojos y la mano de Dios como Chincha, de donde son originarios Cayo Bermúdez y el negro Ambrosio, y Pucallpa, adonde huyen el negro Ambrosio y Amalia, su mujer, luego del asesinato de Hortensia, cometido por Ambrosio, para que dejara de chantajear a don Fermín.

La novela se ubica en el podrido ochenio del general Manuel A. Odría (1948-1956). El general había dado el 27 de octubre de 1948 el golpe de estado contra el presidente democráticamente elegido José Luis Bustamante y Rivero, abogado y político probo (si los hay), e instaurado una dictadura militar. Bustamante había subido gracias a una coalición de partidos, entre ellos el APRA, coalición que se denominó Frente Democrático Nacional. Dos años después del golpe, en 1950, en unas elecciones escandalosas, Odría se “legitima democráticamente”, compitiendo solo, porque el otro candidato, Ernesto Montagne, había sido apresado con el burdo pretexto de una conspiración. Odría se llevó todos los votos, lo cual sería divertido, si no hubiera sido indignante y trágico para el desarrollo político de un país. El operador de la trama fue su Director de Gobierno Cayo Bermúdez, o como se llamaba en realidad, Alejandro Esparza Zañartu, nacido en La Tahona, Cajamarca.

Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, donde sentimos todo el tiempo la sombra de Plutarco Elías Calles, aquí sentimos lejos al General Odría. Quien es la presencia casi omnímoda es su Director de Gobierno y después brevemente Ministro del Interior, Cayo Bermúdez, quien lleva a cabo todo el trabajo sucio de la dictadura militar. Resulta curioso o paradójico que el personaje mejor logrado de la novela, uno de los personajes memorables de la novela latinoamericanos, sea un personaje escatológico a quien apodan Cayo Mierda. Un hombre insignificante, imperturbable, pero también cruelmente eficaz, siniestro, sórdido, corrupto, un voyeur pervertido que se encendía con las enramadas lésbicas de su amante Hortensia y de su amiga Queta, culpable de cientos de muertes, torturas y exilios. Bermúdez es un policía político con una lupa minuciosa, con gran número de infiltrados y delatores en los partidos opositores (particularmente el APRA y el Partido Comunista Peruano), en las universidades públicas (particularmente San Marcos), en sindicatos, entre periodistas y entre críticos del gobierno, y quien tiene un expediente negro para cada uno, o si no, puede creárselos o inventárselos, ya sea fichándolos o sembrándoles pruebas. Si puede, trata de solucionar los conflictos antes que estallen, o si se dan, solucionarlos rápido, pero tampoco duda en utilizar la fuerza para destruir organizaciones y romper mítines y manifestaciones, o poner de rodillas a empresarios de los medios de comunicación que no acaten las reglas tácitas, o, lo más importante, armar los fraudes electorales. Bermúdez llega a ser tan odiado, que en la huelga de Arequipa de 1955, que le costó al año siguiente la presidencia a Odría, la primera petición del pliego, era la salida del enriquecido policía político[6], quien se iría al exilio el 24 de diciembre de ese año, pero regresaría después de cierto tiempo para gozar sus bienes y riquezas. Una cosa es cierta: si el personaje en la vida real, Alejandro Esparza Zañartu, murió a los 84 años, no debió tener en el curso de su larga vida mínimos cargos de conciencia. La miseria moral y el Mal diestramente manejado se recompensan en la política con prestigio.

Vargas Llosa cuenta que en su época universitaria, en 1954, cuando tenía 18 años, fue, con un grupo de universitarios, a visitarlo a sus oficinas. Vargas Llosa apenas podía creer que ese tipo anodino, ese hombre sin cualidades (al menos físicas), fuera el tenebroso orquestador de miles de atrocidades que se cometían contra los opositores del régimen. “Al salir de aquella entrevista supe que tarde o temprano iba a escribir lo que acabaría siendo mi novela Conversación en La Catedral”.

Una de las maneras de Cayo Bermúdez de sentirse más alto en la escala social es tener de amasia a una atractivísima cantante, Hortensia, llamada también la Musa, y que es exactamente lo opuesto a él en elegancia y belleza. A Hortensia la veían así sus trabajadoras de la casa de San Miguel: “La señora era más alta que Amalia, más baja que la señora Queta, el pelo negro retinto, cutis como si nunca le hubiera dado el sol, ojos verdes, boca roja que andaba siempre mordiendo con sus dientes parejitos de una manera coquetísima. ¿Qué edad tendría? Más de treinta decía Carlota, Amalia pensaba veinticinco. De la cintura para arriba el cuerpo era así así, pero para abajo qué curvas. Hombros echaditos para atrás, senos paraditos, una cintura de niñita. Pero las caderas eran un corazón, anchas, anchas, y se iban cerrando, cerrando, y las piernas se iban adelgazando despacito, tobillos finos y pies como los de la niña Teté”. La señorita Queta, dicen las muchachas, “también era guapa pero nunca como la señora Hortensia”. En otra página alguien refiere que Hortensia era vista como “una de las mujeres más guapas de Lima”.

Luego de Bermúdez el personaje que se fija más es el de Santiago Zavala, Zavalita. Algunas de las mejores páginas del libro son las dedicadas a su participación en las círculos y células de izquierda, fuera y dentro de la universidad, un submundo político muy común entre las décadas de los veinte a los setenta, en el que sólo ellos quisieron creer que no eran vigilados por la policía política. Vargas Llosa, quien participó en células varios meses, logra de las células un retrato fidelísimo.

En la universidad de San Marcos y luego en la participación en células se da en la novela un triángulo sentimental entre Santiago Zavala y sus amigos comunistas Aída y Jacobo, en el que pierde Santiago. Su brevísima detención por la policía de Cayo Bermúdez, de la que sale de inmediato de la cárcel por los oficios de su padre, es la causa por la que Santiago deje la casa rica de Miraflores, se aleje de la familia, viva por años en una pensión de pobre en el distrito de Barranco y ponga en el cajón de los recuerdos a la política, al grado de no leer noticias del género. “Fue tu bautizo de fuego –dijo Carlitos. Mejor dicho, tu partida de defunción”. A sus treinta años, ya casado, Santiago, por lo que cuenta a su colega Carlitos en sus conversaciones en el Negro-Negro, no puede aún asimilar la pérdida de Aída, sin que él sea muy consciente de que no lo ha asimilado.

Santiago personifica ante todo la vía consciente al fracaso y la derrota, o de otra forma, el gusto por el acomodo en una vida de medianía sin aspiraciones. Hijo de hombre muy rico, influyente en política, fue de adolescente muy leído (sus dos hermanos –a quienes sólo conocemos por los sobrenombres del Chispas y la Teté- lo llamaban burlonamente Supersabio). Santiago entra a la carrera de Derecho en la universidad de San Marcos, tiene el porvenir asegurado, es decir, todo para hacer una carrera y heredar a la larga parte de los bienes y negocios del padre. Como parte de esa renuncia a todo lo que sea una aspiración burguesa, se casa con una enfermera pobre de provincia (Ana)[7], a quien conoce porque que lo atiende en un sanatorio luego de un accidente automovilístico, cuando se dirigía con dos colegas hacia Trujillo para entrevistar al que ganó el Gordo[8] en la Lotería Nacional. La cantidad era enorme: un millón y medio de soles. Santiago es llevado un sanatorio llamado La Maison de la Santé.

Con Ana habita en Lima al principio en la pensión de Barranco y luego alquilan en una casa diminuta, la cual bautiza como la Quinta de los Duendes, que tiene mucho parecido con la que vivió el propio Vargas Llosa en los años cincuenta con su primera esposa (Julia Urquidi)[9]. Del todo congruente con su profesión de vencido, al final, a sus treinta años, no es abogado, ni comunista, ni acepta propiedades o dinero de la herencia que va a ofrecerle su hermano tiempo después de la muerte de su padre. Lo más lejos que había viajado hasta entonces era a Ica, a 310 kilómetros de Lima. A lo mejor, como dijo el propio Santiago –para mí es el mejor resumen de la opacidad de su vida-, lo había jodido “la falta de fe” de creer en cualquier cosa, y por ello, le complace tener “un puestecito en el periódico”, ser algo como un Bartleby sin convicciones, o dicho a la mexicana, un Godínez que se negó a ser Junior. Tal vez, como él dice en otro momento, el trabajo de periodista oscuro fue “el menos malo”. El colmo de la medianía: a sus treinta años, ya ni siquiera hace reportajes, sino escribe editoriales, es decir, ya no busca ni la noticia.

El tercer personaje más visible es el negro Ambrosio, con quien Santiago sostiene la conversación en la sórdida cantina de La Catedral, y a quien una rara fatalidad lo lleva a estar en varios de los momentos decisivos de las vidas de los personajes, es decir, en él se cruzan y entrecruzan las historias: es el chofer y a la vez uno de los matones del Director de Gobierno Cayo Bermúdez, y por ende, testigo de sus andadas nocturnas y de algunas andanadas políticas, y luego es chofer de Fermín Zavala[10], padre de Santiago, de quien también es efebo ocasional. Es marido de Amalia, quien fue sirvienta de la casa de los Zavala y después de la Musa Hortensia, y llega a ser cliente esporádico de Queta, la amiga bisexual de Hortensia, a quien le paga por coito casi el triple de la tarifa normal, como una manera de Ambrosio de sentir que también puede ascender y llegar a las buenas cosas. A su manera, los capítulos de ambiente burdelero son tan magníficamente sórdidos como el ambiente del despacho de Cayo Bermúdez.

Exiliado Bermúdez después de la revolución de Arequipa, sin dejarle dinero a Hortensia, regresa ésta a cantar, pero ya no tiene la voz ni el físico de antes. Nada detiene su caída en picada: se ahoga en el alcohol y se hunde en las drogas, entra de nuevo a cantar –ya muy venida a menos- en el prestigiado burdel de la señora Ivonne, pasa de amante en amante -incluyendo sus aventuras normales con su amiga Queta- y se enamora perdidamente de un vividor español, quien le exprime todo el dinero. Después de un tiempo, cuando el vividor español se va para México, y le escribe para que lo alcance, pierde todo el piso, y para allegarse el dinero, comienza a extorsionar a don Fermín Zavala, con la amenaza de denunciar su doble vida a su familia, lo cual lleva a Ambrosio a matarla de ocho navajazos y a huir con Amalia, quien también es sospechosa para la policía por ser la sirvienta de Hortensia, al pueblo de Pucallpa. A diferencia de los que lo rodean hay en él una inocencia original y esencial. O tal vez, como dice su esposa Amalia, no era la suya inocencia o ingenuidad de carácter, sino cobardía, y como los cobardes, no podía dejar de ser servil.

Hay asimismo un abejero de personajes secundarios e incidentales que toman escasa forma y los cuales sirven para enlazar la trama, o más bien, las tramas: los conspiradores victoriosos de la revolución de Arequipa; los periodistas vulgares y sin porvenir de La Crónica; las trabajadoras domésticas amigas de la sirvienta Amalia; la madre y el Chispas y la Teté, hermano y hermana de Santiago; el entorno de subalternos de Cayo Bermúdez; las rameras de los prostíbulos de Ivonne y la Paqueta… Quizá la Teté sea el personaje más tierno y noble de la novela.

Se habla del racismo en Estados Unidos o en Europa. Se olvida que pueden ser peores los países latinoamericanos. Vargas Llosa, sin ideologizar en ningún momento, lo muestra muy bien. Es el desprecio de quienes se creen por encima de los cholos, los indios, los negros, los pobres, los huachafos… En Conversación en la catedral se ve sobre todo en el trato al negro Ambrosio y a la sirvienta Amalia, que lo aceptan porque creen que son así las cosas en el mundo y su destino es sentirse y saberse menos. Una de las intenciones de Vargas Llosa –como Carlos Fuentes en La región más transparente– fue mostrar la vida de los diversos estratos sociales del Perú: desde los políticos y los empresarios hasta las sirvientas y los obreros[11].

Además de los pasajes acerca de las células universitarias y comunistas y la aprehensión de los estudiantes en el Hotel Mogollón con el pretexto de su adhesión a una huelga tranviaria, nos parecen notablemente vívidos, aquellos capítulos de los tejemanejes de la política de sombras en el despacho de Bermúdez; la primera conspiración de militares y civiles desarmada y magníficamente disimulada por Bermúdez; las violentas páginas de la revolución de Arequipa; la caída de Cayo Bermúdez contada en tercera persona con lo que oyen en la casa las sirvientas de doña Hortensia; el magnífico seguimiento de nota roja por los periodistas de La Crónica, entre ellos Santiago, del asesinato de Hortensia… Pero no hay casi capítulo de la novela, que no se lea a la vez con avidez y con opresión y tristeza.

Oh paradoja, oh ironía: ¿Zavalita y sus colegas del periódico habrían imaginado que meses después de la revolución de Arequipa, en el año de 1956, el dueño de La Crónica Manuel Prado Ugarteche, es decir, su patrón, bajo pacto de estricta impunidad, sería el sucesor en la presidencia del general Manuel A. Odría?

———————————————-

[1] Mario Vargas Llosa: El escritor y la crítica, edición de José Miguel Oviedo, pp. 214-225, Taurus Ediciones, Madrid, España, 1981.

[2] Llamado también Cercado de Lima.

[3] El bar Zela se halla(ba) situado en la plaza San Martín y al lado del local estaba el Negro-Negro; La Catedral, en la avenida Alfonso Ugarte, a unos pasos de la Plaza Dos de Mayo. En Internet es posible hallar una fotografía de un Vargas Llosa joven frente a la puerta del bar La Catedral; otra, sentado dentro del bar al lado de su segunda mujer Patricia Llosa; hay una tercera donde se puede ver parte del local con parroquianos bebiendo cerveza. En una mesa de en medio está Vargas Llosa solo. En una cuarta fotografía se ve lo que es hoy: una fachada descascarada situada en una esquina. En la fachada hay un grafitti con el apellido en diminutivo del joven periodista: Zavalita. .

[4] “Setenta años y era puro [políticamente], Carlitos –dijo Santiago. El único que he conocido de esa edad”.

[5] Alianza Popular Revolucionaria Americana, partido nacionalista y antimperialista, de centro izquierda, fundado en 1924 por Víctor Haya de la Torre. Social demócrata de inicio se ha deslizado en algunos periodos, según conveniencia, al centro a la derecha. En el ochenio de Odría fue tenazmente perseguido, y su líder, Víctor Haya de la Torre, pasó exiliado cinco años… en la embajada de Colombia. El colmo de estos vaivenes ideológicos fueron los gobiernos del “aprista” Alan García.

[6] “El régimen tiene problemas porque le han crecido ramas podridas, y la peor es Bermúdez”, comenta Emilio Arévalo, uno de los conspiradores de la revolución de Arequipa.

[7] Ambrosio le pregunta si se ganó su cariño curándolo y Santiago responde: “Dándome de fumar a escondidas, más bien”.

[8] La Polla llaman al Gordo en el Perú.

[9] En algunos aspectos Santiago es un Alter Ego de Vargas Llosa. Como él, fue miraflorino, perteneció a una fracción de izquierda en la Universidad de San Marcos, estuvo en células, trabajó –algunos meses- en La Crónica, pero evidentemente Vargas Llosa no tuvo en nada la vocación de desertor o prófugo de la vida burguesa o de negación del éxito de su personaje. La ida al principio a la espantosa perrera municipal y su inmediato refugio en la chingana de La Catedral fueron una experiencia personal.

[10] Es también llamado Bola de Oro; no sé por qué. El padre de Santiago, gracias a Cayo Bermúdez, tiene contratos ventajosos para su constructora y para vender a los militares productos de su laboratorio, pero cuando cae de la gracia del gobierno, Bermúdez se los quita. Zavala se une con militares y civiles en una conspiración contra Odría, que desemboca en la huelga que se convierte en la revolución de Arequipa, y que termina en la caída, primero, de Bermúdez en 1955, y luego en la derrota electoral de Odría en 1956.

[11] Duele reconocerlo por lo mucho que lo admiramos por su grandeza literaria, por su valentía para decir en muchas ocasiones lo que piensa sin importarle la impopularidad, pero el autor de excepcionales novelas políticas y de la historia reciente que dibujan magistralmente las profundas desigualdades económicas y sociales, la corrupción sin fondo y la violencia de su país natal, es el mismo que incomprensiblemente aceptó en 2011 el irrisorio título de marqués por el rey Juan Carlos de España, que en su cumpleaños ochenta invitó a su fiesta en el Hotel Palace de Madrid a presidentes impresentables de ultraderecha, y que en el colmo de la frivolidad, se ha vuelto sin rubor uno de los habitués de las páginas de la revista Hola.