Por Diego Alfaro Palma*

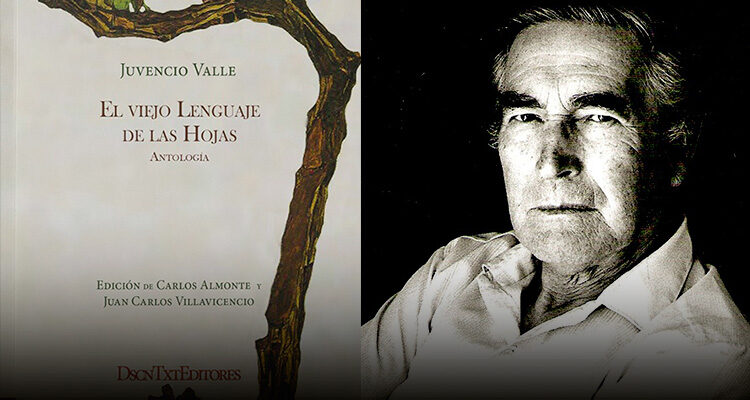

Crédito de la foto (izq.) Ed. Descontexto /

(der.) www.goediciones.blogspot.com

Sobre El viejo lenguaje de las hojas (2020),

de Juvencio Valle

Ningún árbol a la redonda, solo el amarillo de los pastos secos que anuncian la llegada de los incendios del verano. Un atascamiento grande en la carretera: el camión yacía volcado en toda su extensión sobre el asfalto y avanzábamos a dos por hora. Lo único que me sacaba de ese ahogo de las mascarillas y del calor penetrante de los motores era el ejemplar de El viejo lenguaje de las hojas de Juvencio Valle: el viejo lenguaje de sus hojas hablaba de florestas, de pájaros sonoros, arroyos, de la manera en que crece el moho.

De pronto el bus comenzó a moverse. Las flechas del desvío quedaban atrás, al igual que las sirenas. Y sonó el celular. Era Pedro Lastra. “Hola, Diego, hablas con Pedro ¿cómo estás tú?” Y sin pensarlo demasiado le respondí: “aquí, atrapado en el bosque de Juvencio Valle”. Entonces sin mediar pausa el maestro recitó guiado por su memoria: “Hoy vuelvo a mí como aquel que en el sueño/ voló muy alto, y anduvo por años suspendido/ entre celeste y mágico, para caer de golpe/ en tierra dura”. Luego dio ciertas apreciaciones de testigo: “El hijo del guardabosque es un grandísimo libro… era un buen hombre ese Juvencio, una persona honesta y muy generosa… su nombre real era Gilberto Concha Riffo… y era tan silencioso que Neruda lo llamaba Silencio Valle”. ¿Y no sería un árbol ese Juvencio? pregunté, a lo que Lastra lazó una risotada y un “es probable”.

Siento que hace mucho tiempo nadie lee a este poeta del sur de Chile y que también hace mucho más tiempo que yo no lo releía. Lo descubrí en los anaqueles de la biblioteca de la universidad, dentro de la polémica Antología de la poesía chilena nueva de Volodia Teiteilboim y Eduardo Anguita de 1935. Me pasé semanas renovando ese préstamo, que fue todo un hallazgo, un portal más bien a universo fascinante; había en él una colección de voces distintas, místicas, sensuales, aguerridas, cerebrales, voces que pensaban la poesía y el territorio. ¿Qué hacía Juvencio allí? Probablemente representaba un espectro luminoso, una poética de la materia en donde la eternidad no era más que una extensión de las fuerzas de la naturaleza. En Juvencio había lluvia, hojarasca, tallos, humedad, hongos, florecimiento. Mientras Neruda, de Rokha y Huidobro eran inmensos y abarcantes, el silencioso poeta se centraba en el mundo que lo circundaba y sus relaciones, no quería crear otro mundo ni transfigurar el que ya existe, sino que aprehender sus formas, oírlo, volverse transparente ante la experiencia del bosque.

Se diría que Juvencio era un adelantado. Quizás sería justo ponerlo en nuestras bibliotecas al lado de Henry David Thoreau, de las exploraciones de John Muir y John Burroughs, colocarlo cerca de Jorge Teillier y de las inmensas prosas de Luis Oyarzún. Es este último su continuador más cercano, por esa vivencia intensa de lo natural y también por el entendimiento de las delicadas y milenarias relaciones. Me gustaría también acercarlo a Juan L. Ortiz, ese escritor fascinante que dio forma al río Paraná, sus lapachos y capecúes: su velocidad es la de ese torrente marrón, la de tardes mateadas, la de canoas y remos. ¿Y Marosa di Giorgio, esa maestra del jardín vivo y en movimiento? También. Si uno lo piensa más que un adelantado Juvencio poseía una sensibilidad detenida en el origen de los tiempos, de cuando el ser humano arrancaba palabras del canto de los pájaros o del crujido del ramaje.

Nacer en la provincia da un tiempo distinto a la poesía. Nueva Imperial lo proveyó de eso, también los encierros en medio de las largas lluvias, en las que se dice la lectura fue una gran compañera. Y por más que se comente siempre en sus biografías que el joven Neftalí Reyes fue su compañero en las aulas de Temuco, y luego su amigo, ya convertido en Pablo Neruda, algo me avisa que esas limitantes no le hacen justicia. Juvencio no sólo fue un poeta un tanto bucólico, rural y boscoso, también fue un corresponsal que se encaminó a la España de la República, en esas fatídicas fechas en que la derrota bombardeaba las ciudades. Por más que conociera y se codeara con Miguel Hernández, Rafael Alberti o Vicente Alexandre, esa explosión de la violencia posiblemente lo enmudeció más y más, hasta que le tomó once años escribir El hijo del guardabosque, un poemario con una voz honda y quebrada.

¿Guardabosque de qué? Del mundo que se viene abajo, un cuidador ante el avance del desierto. En uno de los primeros poemas de ese libro nos dice: “hoy me siento capitán celeste. Caballero/ de tierra adentro, pastor de árboles y bestias;/ yo ordeno los colores, recuento los aromas”. En él hay lamento, una herida honda que se resguarda en la yerbabuena. “Soy pobre cual la hormiga./ Ando desorientado/ carezco de hacienda, no tengo luz ni guía”, nos dice. A ratos nos recuerda a ese poeta soldado que fue el joven Tibulo, que sanaba su dolor con largos paseos por los campos, oyendo el zumbido de los insectos. La profundidad de su voz se confunde con la profundidad de las raíces que se estiran, arrastrándose ante la música del agua. ¿Guardabosque de qué? De uno mismo, de la diversidad de helechos que toman la forma de los fantasmas.

Leyendo la antología El viejo lenguaje de las hojas preparada por Juan Carlos Villavicencio y Carlos Almonte, uno percibe una escritura que transita, muta, busca formas distintas de decir. Por momentos es el verso medido, luego el libro, después la prosa, el ensayo breve: la forma poética no es sino modos de indagar en la materia. En El libro primero de Margarita (1937) nos anuncia:

El universo de las plantas vive atravesado por una corriente de balbuceos, de movimientos de lengua y motorizaciones perdidas. Así es como se denuncia esa reverberación humana que confiere carácter animal al ritmo de las hojas.

Entonces me parece un poeta contemporáneo, contingente. ¿Habría otro tema más grande hoy que el entendimiento de esa “corriente de balbuceos” que es el entorno que aceleradamente desaparece? Y es por eso que quiero traer de vuelta esos versos de El hijo del guardabosque: “No permitiré que corten mi árbol centenario./ Él es mi buena casa./ Bajo su toldo sueño./ Junto a él duerme mi perro”. Y es que eso llega tan adentro, porque yo también tuve un árbol así, un peumo que fue mi infancia y mi casa, donde durmió mi perro y mis conejos, y que me enseñó con su mudez a entender el viejo lenguaje de las hojas. En su corteza aprendí más que en cualquier libro, sus frutos rojos me hablaron del ciclo que va del invierno al verano, del ave que masca, de la hormiga que migra, de los minerales que respiran. Leo a Juvencio y lo que siento no es nostalgia, sino la misma sensación que se tiene al momento de contemplar desde las alturas de un cerro, oyendo a los cachuditos y chercanes mientras el bosque cruje, cada vez más seco y deseo que no se vaya, que no se vaya y se quede, que no me deje solo esperando el desierto.

*(Limache-Chile, 1984). Poeta, ensayista y traductor. Recibió el Premio Municipal de Santiago (Chile, 2015). Ha publicado en poesía Tordo (2014 y 2016) y Paseantes (2009). Realizó la antología Poesía reunida de Cecilia Casanova (2014) y reeditó la antología Ezra Pound en Chile (2011). Ha traducido El Pensamiento Zorro, prosa de Ted Hughes (2013); y en ensayo El horroroso Chile. Ensayos sobre las tensiones políticas en la obra de Enrique Lihn (2014).