Por Sofía Osman

Crédito de la foto (izq.) el autor /

(der.) Borde Perdido Ed.

Soñar despierto.

Entrevista a Augusto Munaro

El Rapto de Helmut Kelsen (Borde Perdido Editora, 2020), de Augusto Munaro, es un libro excéntrico ya desde su propio título. Compuesto de doce capítulos, la novela se desarrolla en la Alemania de mediados del siglo XIX. Allí su protagonista, un aclamado pianista funda junto a un grupo de jóvenes idealistas una revista literaria. Pronto, una mujer siniestra llega a Hechingen poniendo en peligro la vida de ellos, y del pueblo entero. Sin embargo, el libro, de tinte gótico, se va desarticulando para ramificarse en diferentes argumentos, y posibles múltiples lecturas. Las notas al pie, revelan una subtrama en donde el traductor y editor comienzan a discutir sobre el argumento del libro. A esto, se le debe sumar el carácter psicotrópico de la segunda parte de la novela, el último capítulo cuya extensión equivale a la mitad de la novela, y trata sobre la locura del distinguido pianista: Helmut Kelsen.

La obra de Munaro pareciera entrecruzar géneros para así ir avanzando capítulo tras capítulo. Los destruye y vuelve a construir a su medida. Un procedimiento algo psicodélico, en otros momentos, extrañamente dadaísta. Nada es seguro, todo es exploración y cambio permanente. Personajes que se desdoblan, hilos argumentales que se subvierten, y un trasfondo literario que, por momentos, se diluye en onirismo puro. Ya desde su opera prima, la inclasificable Ensoñaciones, pero también Noche soleada y, en especial, Los soñantes, las novelas de Munaro buscan explorar meticulosamente los procesos creativos de nuestra imaginación. Sus nexos, el modo de hilvanar página tras página estados de invención pura.

Augusto Munaro vive rodeado de libros. A menudo conversa largamente sobre cine clásico, y ciencia ficción. Traduce poesía y dice estar interesado en la literatura latinoamericana más que la argentina por cuestiones de gusto. Así, habla pausadamente sobre El rapto de Helmut Kelsen, con un tono de voz muy baja, casi susurrando. En una de sus paredes atiborradas de libros, un retrato de John Coltrane nos observa en silencio. Afuera, la pandemia que no parece querer darnos una tregua. ¿O sí?

Entrevista

Sofía Osman [SO]: Si no me equivoco, El rapto de Helmut Kelsen, es una de tus novelas más extensas. ¿Cómo nació la idea?, ¿cómo fue su proceso de escritura?

Augusto Munaro [AM]: Tenía deseos de escribir una historia en Alemania del siglo XIX. Lo cual, fue todo un desafío. Su escritura fue lenta porque se trató, efectivamente, de una de las más extensas novelas que llevo publicadas. La escribí alrededor de 2010 a lo largo de tres meses intensos. El rapto de Helmut Kelsen constituye un tríptico junto con El cráneo de Miss Siddal (2011) y otra aún inédita que, esperemos, salga a la luz prontamente. No están interrelacionadas de ninguna forma, salvo porque son novelas “figurativas”, como suelo llamarles. Ellas cuentan con un comienzo, nudo y desenlace. Tiene una serie de personajes, y hay un argumento “lineal”, por decirlo de algún modo. Entiendo que son mis novelas más accesibles, dado que fueron cronológicamente escritas antes que otras.

[SO]: ¿Por qué Alemania y el siglo XIX como contexto?

[AM]: Bueno, siempre me interesó el romanticismo alemán. Ese período tan curioso. Novalis, en particular. Todo el trasfondo en que vivió. También Hölderlin, quien falleció olvidado en la torre de Zimmer, más o menos cuando los hechos se desarrollan. Pero, sobre todo, necesitaba tomar distancia para tener otra perspectiva respecto al pasado, para poder así desarrollar mejor el argumento sin distracciones.

[SO]: Es una novela gótica, pero por momentos, tengo la sensación de que cambia…

[AM]: Jamás escribo pensando en los géneros. A medida que avanzaba con los capítulos, probaba distintos tonos, diferentes registros.

[SO]: ¿Por qué?

[AM]: Tal vez porque no sabía nada hasta que la estaba escribiendo. Es decir, jamás planifico mucho un libro. Si, tengo en claro su argumento, pero los detalles, los nexos: no. Muchas veces son productos de mis propios sueños. Hace un tiempo descubrí que A. E. Van Vogt, el notable escritor de Sci Fi canadiense, recurría a un procedimiento análogo. Ponía la alarma de su despertador a mitad de la madrugada, y cuando sonaba, se despertaba y automáticamente transcribía lo que recordaba. Algo similar hice entonces. Al menos con este libro. Escenas completas fueron transcriptas literalmente de lo que soñé en ese entonces.

[SO]: ¿Siempre te interesaron los sueños?

[MF]: Sí. Me ayudan a pensar los procesos con que opera la imaginación. Son como pequeñas treguas que nos ofrece nuestro inconsciente para que no enloquezcamos. La vigilia ininterrumpida sería una tortura. De modo que uno necesita dormir. Desconectarse, y soñar. Un corte entre ambas realidades.

[SO]: El libro incluye el formato del diario también.

[AM]: Si, algunos pasajes, sobre todo, para indicar la crónica pormenorizada de la enfermedad y muerte de uno de sus personajes. Me gusta cambiar los formatos y registros, ayudan a lentificar o acelerar los efectos de la lectura.

[SO]: Hay lugar para la picaresca también.

[AM]: Si, como te dije antes. Buscaba el mismo efecto. Agilizar la historia, el rapto de Helmut, introduciendo los mecanismos de otros géneros. Tensionarlos, y avanzar con la trama, atravesando el argumento sin importar sus consecuencias.

[SO]: Pienso que, para pulir el grado de verosimilitud de los personajes, habrás consultado varios autores. ¿Hiciste alguna investigación de campo antes de escribir el libro?

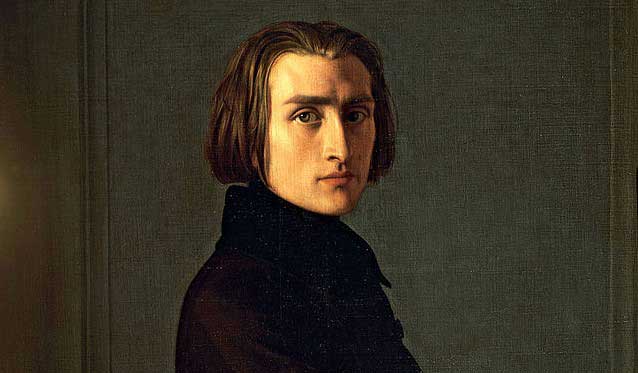

[AM]: En realidad sólo leí biografías de varios músicos: Mozart, Beethoven y Liszt. También releí a algunos autores de ese período. Goethe desde luego, pero Hoffman; Ludwig Tieck; Ludwig Achim von Arnim, Friedrich von Kleist y, en especial, Barón de la Motte-Fouqué. Quería transmitir esa atmósfera opresiva, de aquelarre para algunos pasajes más oscuros. Ojalá lo haya logrado.

[SO]: Hay momentos en que la novela pareciera responder a un registro de terror mientras que, por momentos, hay otras coordenadas y sucesos en juego…

[AM]: La primera mitad del libro, es decir, los primeros once capítulos, glosan el infierno que Helmut, el protagonista, debe afrontar mientras recorría su país dando conciertos, mientras “siente” como lo siniestro se va apoderando de él. Esa sensación maldita de autodestrucción que algunos se animan a llamarle “depresión”. Aunque aquí, claro, es otra cosa. El último capítulo de la novela, está hecho de sus brotes psicóticos propiamente dichos…

[SO]: ¿Las visiones de su locura?

[AM]: Algo así. El mundo a través de sus ojos, si me permitís.

[SO]: Hay un aspecto curioso en este libro que merece detenernos. Hablo de las notas al pie que pronto crean una subtrama. Toda una narración subterránea que corre en paralelo con la narración de la novela.

[AM]: Es el diálogo que se va armando entre el autor, editor y traductor. Tres niveles de diálogo. ¿Pero cuál de los tres tiene su palabra final?, ¿el escritor?, no porque su traductor lo desmiente en cada página; ¿el editor quien es el último en comentar?; yo creo que el lector es el verdadero autor de un libro.

[SO]: ¿Cómo es eso?

[AM]: No debemos tomar mi afirmación en el sentido literal, por supuesto, pero el lector es quien decide si vale la pena recordar el libro, o no. El modo que tiene de conservar lo leído, de procesarlo y volverlo a traer al presente gracias a su memoria, ¿acaso no es una forma de reescribirlo? Cada cual tiene su versión de Kafka, de Borges; en fin.

[SO]: Ahora que los nombrás. Me doy cuenta que es un libro extremadamente literario. Algunos de los personajes se pierden en bosques de letras, los libros están siempre en un primerísimo plano. Personajes de la literatura universal se entremezclan en ese rapto de Helmut Kelsen.

[AM]: Como te decía, no me ato a un género en particular cuando escribo. Admito que hay pasajes de fantasía, de surrealismo puro; el libro encontró su forma mientras se fue escribiendo. A veces con cortes deliberados.

[SO]: Lagunas…

[AM]: Si, hiatos que permitieron dar saltos en la trama sin el esfuerzo inútil de las explicaciones. En ese sentido el libro comulga con ciertos procedimientos de la antinovela. Invita al lector a que saque sus propias conclusiones. No debemos subestimarlos jamás.

[SO]: Recorriendo la estructura laberíntica de estos capítulos, el estilo cargado, típicamente decimonónico se hace presente. ¿Sos un aficionado de la novela gótica?

[AM]: He leído algunas de Ann Radcliffe, Matthew Lewis y Horace Walpole, ellas me sirvieron como guía a la hora de construir el diseño inicial. El ritmo. La sucesión de personajes en relación al espacio donde debían desplazarse: Hechingen. Pero pronto intenté desvincularme de lo gótico, más o menos hacia la mitad de la narración.

[SO]: ¿Leés mucha narrativa?

[AM]: Si, trato de mantenerme al día con las novedades. Nacionales, internacionales. Soy bastante selectivo. Pero siempre regreso a una de mis pasiones, los grandes de la ciencia ficción. Una fuente de inspiración permanente. Theodore Sturgeon; Robert Heinlein, Philip K. Dick; Isaac Asimov, pero más conscientemente a los contemporáneos del género también: Baxter; Larry Niven; Aldiss; o al gran Vernor Vinge.

[MF]: ¿Cordwainer Smith?

[AM]: Claro, hay tantos de la edad dorada… Harry Harrison; Bester; Simak; Blish; el querido Jack Williamson; Eric Frank Russell. Y mujeres también. No te olvides. Ursula K. Le Guin; Joanna Russ, son magníficas.

[SO]: ¿Qué fue lo que más placer te causó al escribir el libro?

[AM]: Particularmente, y mientras escribía algunos capítulos, recuerdo haber pensado en el Hermitage. El modo en que las colecciones de objetos constituían parte de la historia del propio Helmut; me hacían pensar en la película de Sokurov, El arca rusa. La descripción pormenorizada de los objetos allí me producía casi una sensación de bienestar. Y me demoraba en ese ejercicio descriptivo. Tal vez un poco más de la cuenta, no lo sé. Pero fue muy gratificante.

[SO]: ¿La escritura como ejercicio terapéutico?

[AM]: No me animaría a tanto. Simplemente un regodeo muy grato. Algo que me produce únicamente la lectura de buenos libros.

[SO]: ¿Como cuáles?

[AM]: Leí recientemente a Ingeborg Bachmann. También releí a Ken Kesey, a quien admiro mucho. Su prosa libre y asociativa. Asimismo, durante estos años distópicos, leí novelas policíacas de Erle Stanley Gardner. Unas cuantas, de un tirón, una detrás de la otra. Me di cuenta que Gardner supo construir un sistema ideal donde podía escribir sus novelas casi sin esfuerzo alguno. Una matriz con la que replicaba cada aventura de Perry Mason una y otra vez. Impecable. Hasta la fecha, se lo considera un escritor menor. Una tontería. Los buenos libros son aquellos que uno lee con pasión. Y recomienda, claro.

[SO]: Regresemos a tu novela. La amistad en El rapto de Helmut Kelsen es importante. Los personajes son, ante todo, amigos que lentamente sucumben frente al mal. Un destino aciago, por cierto.

[AM]: El mal de la belleza, sí. El vicio de la forma, como diría el gran poeta peruano César Moro. Nada más traumático que la perfección de lo inmejorable ante los ojos de un ser finito (y por eso mismo, infinitamente mejorable). Ahí la paradoja, y tragedia… Si, la amistad es uno de los temas medulares de este libro. Un grupo de jóvenes idealistas que pierden la razón cuando son testigo de la brutalidad de lo perfecto. Una misteriosa mujer: Helga.

[SO]: Llama la atención la cita al inicio del libro, ¿quién es Marie Doro?

[AM]: Una actriz de teatro inglesa de comienzos del siglo XX… Mientras leía la autobiografía de Chaplin me crucé con ella y se quedó en mi memoria…

[SO]: ¿No hay ningún motivo además de ese?

[AM]: Ninguno. Me gusta la idea de tenerla a ella expresando aquellas brevísimas palabras antes de que la historia funambulesca se inicie.

[SO]: El cierre de la novela tiene un aire casi teatral. De hecho, es una pieza de teatro…

[AM]: Sí. Quería buscar un efecto dramático intenso. Me di cuenta que fracasaría si escribía ese fragmento tal como venía haciendo con el resto de la novela. Creo que fue una buena decisión. Un cambio formal necesario. Un tono más grave y hondo. Hay algo deliberadamente ampuloso en ese recorte. Busqué retratar la vanidad del demonio.

[SO]: El diablo es un personaje clave en esta historia.

[AM]: Si, y ligeramente simpático. Asexual, verborrágico… Una sustancia de pura confusión y manipulación. Parece como si fuera un espejismo. Muta y vuelve a mutar incansablemente. El diablo como una perfecta metáfora de la imaginación. Incontenible, inmoral: transgresor.

[SO]: La poeta Anahí Mallol aquí aparece como uno de los personajes del libro.

[AM]: Ella representa —a través de una fotografía—, a Catharina, la mujer de Helmut, el protagonista, nuestro eximio pianista. Y es solo a través de esa foto al inicio de la obra. Una idea que intento hacer con ciertos libros míos. Llevar a otro grado el nivel de ficción. O, en otras palabras, ficcionalizar un poco más la realidad. Sucedió anteriormente con Triana Leborans quien hizo de F., la autómata en Las cartas secretas de Georges de Broca. Sí, algunas amigas han representado a los personajes de mis novelas.

[SO]: Helmut es pianista de profesión. Un verdadero prodigio. Vive dando conciertos privados y públicos, por toda Alemania. Por cierto, Augusto, ¿te gusta la música?

[AM]: Sí, claro. Imposible imaginarme sin ella. Muy en particular el jazz. El Hot Jazz. Mientras leo y escribo, mientras viajo… Tengo una novela escrita sobre un clarinetista yanqui durante la Gran Depresión. A menudo escucho a Sidney Bechet; Red Nichols, y Jimmy Noone, el último, a mi entender, el mejor clarinetista de todos los tiempos. Es decir, los genios del jazz del primer período. Me apasiona su música.

[SO]: Escribiste casi 30 libros en menos de una década…

[AM]: No veo nada malo en ser prolífico (y en verdad no sé si realmente lo soy). Tomemos el caso del venerado Asimov, por ejemplo, quien escribió 500 libros. George Simenon, unas 200 novelas. Desde luego no me comparo con ellos, solo que escribir mucho y ser escritor, pueden tranquilamente ser dos términos en perfecta armonía.

[SO]: Por último, Augusto. ¿Qué significa para vos escribir?

[AM]: Soñar despierto.