Por Carlos López Degregori*

Crédito de la foto (der.) www.manoalzada.pe /

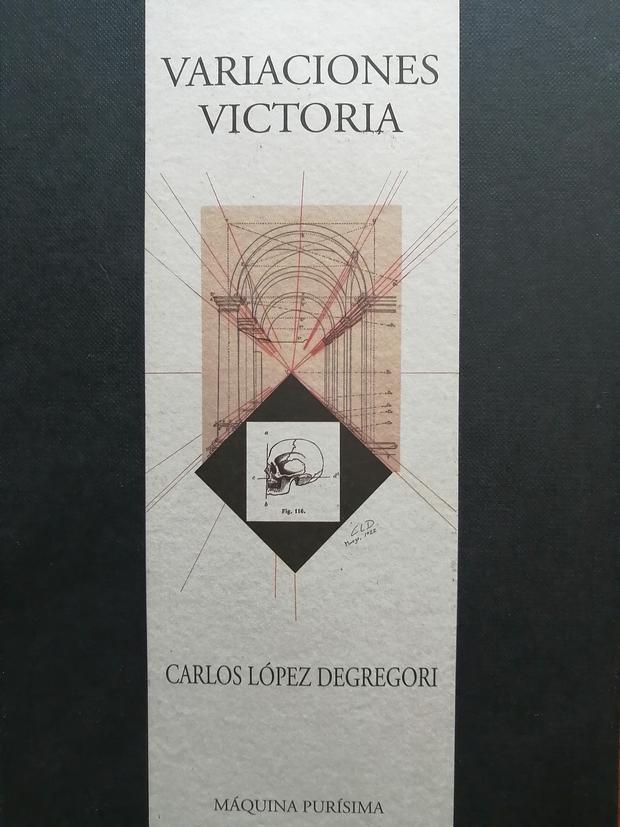

(izq.) Ed. Máquina Purísima

7 poemas de Variaciones Victoria (2022),

de Carlos López Degregori

I

Llegó envuelta en periódicos dentro de una caja de cartón. Antonio Ciudad, un amigo médico, me la trajo de la Facultad de San Fernando porque yo le había comentado mis inquietudes y recuerdos. Mi primera vocación fue la medicina y sabía que muchos estudiantes tienen cráneos para sus estudios de anatomía. El visitante era así la sombra de una antigua inclinación. Señalaba una línea con el pasado y una perplejidad. Además yo albergaba entonces un pathos romántico que ya no poseo. Supongo que por eso permití que entrara en mi casa hace casi treinta años.

Un cráneo en nuestro espacio privado supone una descolocación. Es el nudo de una existencia clausurada que accede a nuestra cercanía. Al principio todo es asedio. ¿Quién fue? ¿Se trató de un hombre o de una mujer? ¿Cómo vivió su infancia, si acaso la tuvo? ¿Por qué la realidad lo condujo a los márgenes? ¿A quién recordaba con insistencia? ¿Por qué extravió su identidad y acabó en los gabinetes anatómicos? Cargué la caja con cuidado y ubiqué el cráneo en un espacio superior de mi biblioteca. Durante meses imantaba mis ojos cada vez que entraba en la habitación, hasta que se volvió invisible como sucede con las realidades y cosas que se tornan familiares. Es una traslación paulatina: el sujeto desaparece y se convierte en objeto. Cesa su existencia. Pasaron varios meses y un día me convencí de que necesitaba un nombre. Será Victoria, me dije. Victoria: tres sílabas como campanadas de advertencia.

II

Nombres comunes y nombres propios. Así aprendimos en los pupitres de madera del colegio. Pupitre es un nombre común. Con la aguja del compás dejábamos nuestras marcas en la superficie de la madera: una línea, una inicial, algún dibujo incomprensible. No importaba que nos castigaran, porque era más importante contrarrestar la pluralidad del mundo. El nombre común es un universal. Designa una clase de seres: todos los pupitres que han existido y existen, también los que aún no han sido fabricados. El nombre propio señala un ser único que transcurre en una porción de tiempo singular con principio y fin. El nombre propio es identidad y diferencia: el uno enfrentado a los otros vertiginosos que nos rodean. Al poner un nombre somos pequeños dioses. Así ocurre cuando bautizamos a nuestros hijos y adquieren un contorno en el instante de nuestro soplo. Cráneo es un nombre común. Victoria es solo Victoria. En sus huesos empieza un río que cesará cuando se desvanezca su nombre y vuelva a ser un cráneo.

Ahora es Victoria. No puede haber un error al deletrear su nombre, tampoco una omisión. Victoria es la diferencia que se opone a la indiferencia.

III

Dos cuerdas en mis manos. Una para atarme a mí. La otra, a Victoria. Todos necesitamos atarnos al tiempo, al amor que es un caracol, a los espejismos. Atamos nuestro exterior para que no huya el interior. Atamos el interior para que el exterior se abisme y pueda consolarnos. Trenzas, cintas, guedejas, cadenas de piel o luz: así inmovilizamos frisos o elefantes, fijamos los ojos ciegos de las estatuas, anudamos las llaves de nuestra casa, el tímpano de los días perdidos.

Dos cuerdas en mis manos. Con ellas tejo una enorme red y me convenzo de que Victoria es mi araña de amor. Temo a las arañas y al amor, a las mariposas lanudas que trazan caminos en la noche, a las escolopendras. Victoria es una escolopendra, una princesa montada en una mariposa lanuda que me ata para carnar. Yo la desato. La duermo en mis pensamientos, la descarno. Soplo con una flauta china su martillo-yunque-estribo que ya no están. Algún día no estaré y seré un nombre común. También se perderán mis huesecillos auditivos y no reconoceré mi nombre propio cuando me llames.

IV

Victoria no es mi retorcimiento mórbido ni está aquí para embelesar. Ella es una silueta que solo sabe roer. Memento mori, repetía un liberto al oído del general que recorría triunfante las calles de Roma. Ave, Caesar, morituri te salutant, vociferaban los gladiadores antes de iniciar el combate en el circo.

Victoria roe sin dientes, desgasta el aire con los treinta y dos alveolos vacíos de sus mandíbulas. Recuerda que eres mortal. Extiende tus manos que ya no saben asir ni acariciar, ocúltate en los errores de tus ojos. Desciende al centro de tu cuerpo: allí hay cavernas, formaciones repugnantes. ¿Qué ocurriría si la piel no nos envolviera y retiráramos los músculos? ¿Quién soportaría mirarnos? Extispicium. Descubre agüeros en las entrañas. Queda lo que se pierde: gotas de orina, colonias errantes de corpúsculos, pompas, flema, pus, hilillos grumosos de semen. Caen pulverizados los objetos que has reunido en tantos años, mueren tus soldados de plomo que por una secreta simetría son también treinta y dos. Cuelga carcomida la sirena alada de madera que te obsequiaron. Se desvanecen las letras de tus libros, los trenes que silban en tus túneles-oídos, las arañas de organza, el pequeño esqueleto de tu caja de música.

Escribo Vanitas con esa V que le robo a tu nombre, con V de Venablo en-Venenado

Treinta y dos veces V

Como Gladiadores

Como Ecos contendientes

Como Narcisos Caracoles

V V V V V V V V

V V V V V V V V

V V V V V V V V

V V V V V V V V

V

Guiados por luminarias, Adán y Eva siguieron un largo camino de arena hasta algún lugar entre el Tigris y el Éufrates. Allí fundaron un segundo Edén de árboles escuálidos y rosas de polvo. Tuvieron muchos hijos e hijas, aunque las escrituras solo recuerdan a Caín, Abel y Set. Adán murió a la edad de 930 años y sus hijos edificaron un túmulo para guardar sus restos. Cuando vinieron las primeras lluvias que anunciaban el diluvio, Noé recogió el cráneo de Adán y lo guardó en el lugar más profundo del arca. Antes de morir, se lo encomendó a su hijo Sem, quien muchos años después se lo entregó a Melquisedec.

Melquisedec buscó una tumba en la base del monte Gólgota que en arameo significa Monte de la Calavera: un macizo óseo enorme que después sostendría la cruz del hijo de dios. Allí, en una cantera abandonada, sepultó la forma sustancial que continúan todos los otros cráneos que han existido. Es el modelo primigenio, el arquetipo. Mira ese innumerable río de cabezas calvas que se repiten con leves variaciones hasta llegar a la tuya. Si tienes suerte alguien te salvará del diluvio y buscará un nuevo Gólgota para ti. Yo solo puedo decirte al oído:

Dichoso eres, porque has contemplado este misterio.

Ama tu polvo.

Entona esta música de huesos.

VI

Un caracol sube por la superficie de madera del arca y lleva un hueso entre sus cuernos. Entonces recuerdo el haiku de Kobayashi Issa en la versión de José Emilio Pacheco:

Muy lentamente

El caracol asciende

Al Fujiyama

El caracol nunca llegará a la cima y el poema testimonia su esfuerzo imposible. Deja un rastro de baba para fijarse mejor a las laderas rocosas y extiende sus tentáculos como un saludo a la nieve de la cima. Es lo que hacen los haikus: ruegan por la luz y alaban la oscuridad, van de lo conocido a lo desconocido, del mundo natural a su reverso invisible. Los haikus fortalecen y depuran la mirada, nos muestran un intersticio, una rendija para atisbar el acabamiento y la fragilidad que está en el centro de todo lo que existe. El caracol se desvanecerá en el ascenso y al final dejará en una ladera su concha vacía como un cráneo.

Cuando era niño martirizaba caracoles. A veces les arrancaba su concha, ensayaba trepanaciones con un alfiler o los pisaba cuando recorría el parque. Un día encendí uno con un fósforo y observaba el movimiento de sus tentáculos plegándose desesperados, oía las crepitaciones. Al final recogí la concha chamuscada y la guardé en una caja que recordaba las ilustraciones del arca en los catecismos.

Ahora la caja es una habitación y estas variaciones son mi catecismo. Victoria, eres un caracol: acepta tus huesos lacónicos, tu melancolía, tu quietud que es fugaz. Ven, subamos por la superficie de madera del arca y anunciemos la lluvia o el fuego que habrá de quemarnos.

VII

Con la humedad nocturna salen los caracoles, arrastran su estómago en el pie y devoran las hojas verdes del tiempo. Si los observas con atención comprobarás que no se mueven en línea recta, sino que siguen patrones circulares. Nadie ha explicado el misterio de este movimiento. Yo, que soy su buen pastor, sé que lo hacen para extender los giros de su concha: siguen hipnotizados la Spira mirabilis de Bernuille. Vuelven a resurgir siendo los mismos. Fecundan en cada giro su destino mortal. Los caracoles son hermafroditas y en el cortejo y el apareamiento no son machos ni hembras. Ambos regresan guiados por su rastro de baba al lugar de donde salieron y, después de unos días, ponen sus huevos. En el invierno o en los ciclos de calor extremo cubren con una lámina de moco la abertura de su concha y permanecen en un estado de suspensión. Dentro de sus conchas no hay tiempo.

El sentido más agudo de los caracoles es el tacto. ¿Has visto a los ciegos extender sus dedos caracoles? Duermes esta noche septembrina. Hace frío y las frazadas te cubren. ¿Qué sentirías si te despertaran los dedos de una ciega que acarician y moldean tu cabeza hasta volverla un caracol?

*(Lima-Perú, 1952). Poeta y ensayista. Se desempeña como docente en la Universidad de Lima (Perú). Ha publicado en poesía Las conversiones (1983), Cielo forzado (1988), El amor rudimentario (1990), Aquí descansa nadie (1998), Retratos de un caído resplandor (2002), Una mesa en la espesura del bosque (2010), La espalda es frontera (2016), entre otros. Sus poemarios son los capítulos de un único libro titulado Lejos de todas partes 1978 – 2018, escrito a lo largo de cuarenta años y publicado a finales del 2018. A la vez, ha publicado en poesía las antologías de su obra Campo de estacas (Colombia, 2014), Herida de mi herida (Chile, 2015) y 99 púas (España, 2017). Su último libro es A mano umbría, un volumen de límites borrosos que reúne memoria, testimonios, poemas en prosa, componentes de ficción y ensayos.