Vallejo & Co. presenta una breve reseña de 6 artículos periodísticos del reconocido escritor peruano Sebastián Salazar Bondy, los que han sido recogidos junto a muchísimos artículos más en el libro La ciudad como utopía. Artículos periodísticos sobre Lima (1953-1965) (2016) con prólogo y selección del poeta Alejandro Susti (prólogo y selección de textos), aquí un avance.

Por Sebastián Salazar Bondy*

Selección por Alejandro Susti**

Crédito de la foto (izq.) Ed. Univ. de Lima/

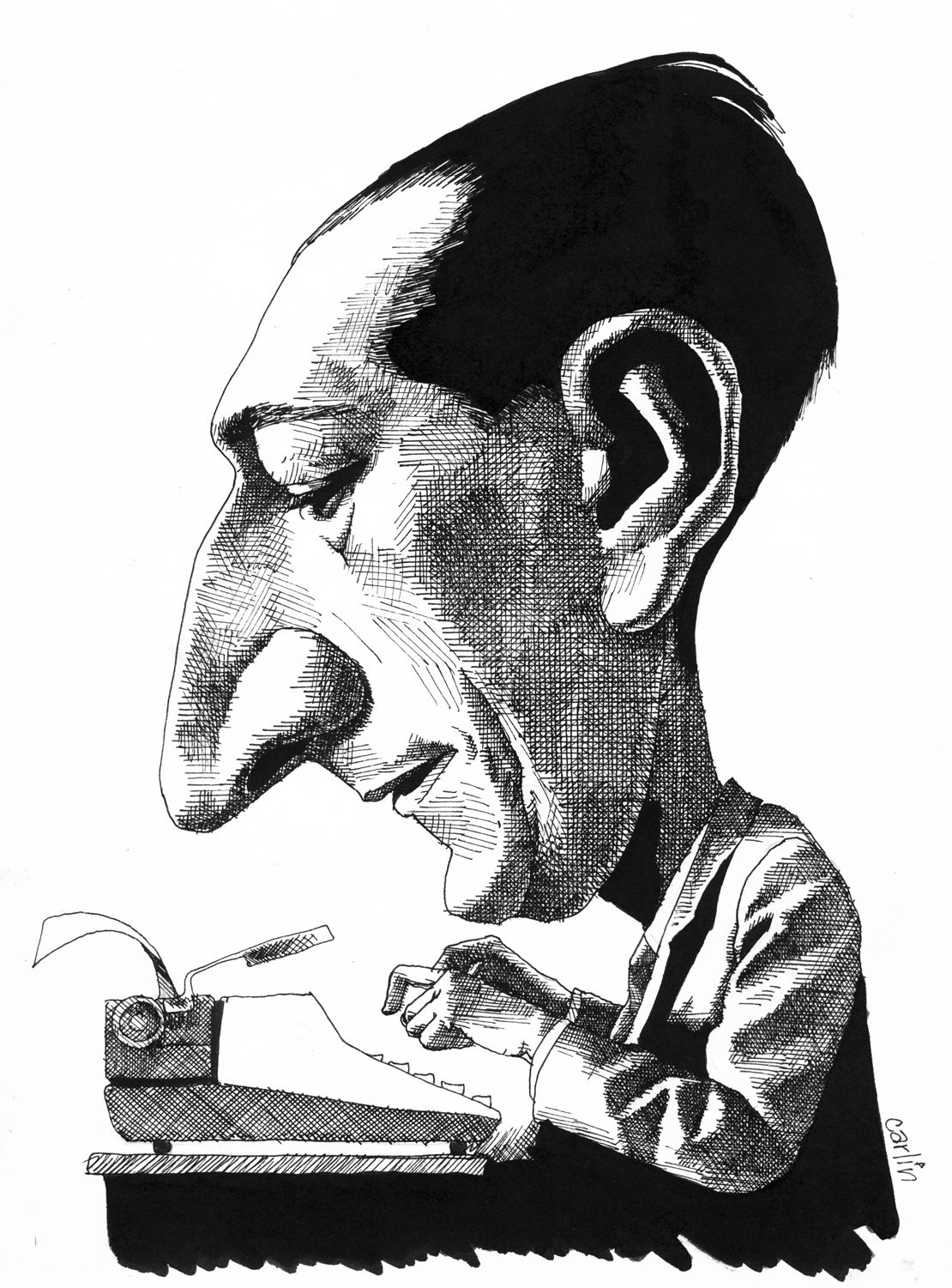

(der.) www.calameo-pdf-download.abuouday.com

6 artículos de La ciudad como utopía.

Artículos periodísticos sobre Lima (1953-1965) (2016),

de Sebastián Salazar Bondy

Fundación

Un 6 de enero, cargado con los hierros del capitán conquistador, Pizarro puso los ojos en este valle que el Rímac, rumoroso y estevado, bañaba. Esa mirada –y la decisión que significaba– fueron así historia. Por una de esas coincidencias que suele el destino deparar, allí, a la orilla del escaso río, estaba el oráculo que predijera la destrucción del imperio, precisamente en el lugar en donde había de nacer la capital de la nueva nación. La pupila del guerrero, antes de la ceremonia misma, antes de las actas y de las firmas de notarios y testigos, fundó la ciudad. Quizá sí, al conjuro de un vertiginoso sueño, vio el trujillano el futuro de la ciudad que, al pie de la murmurante corriente, habría de surgir. Entre los nubarrones de su visión, entre la penumbra de su videncia, es probable que aquel aventurero extremeño presintiera el destino del caserío de barro. Se trataba apenas de un deseo, de un acto de voluntad, de una ansiedad secreta. El hombre miraba desde una altura la tierra apenas verdecida, y distinguía a lo lejos el mar abrazado por dos salientes de la bahía. Atrás, la presencia de los Andes, la dura cordillera, las cimas que había desafiado y vencido, eran como el testimonio de un esfuerzo que aquella breve vega convertía en una página heroica. La ciudad ya estaba allí, en las imágenes que el vencedor animaba sobre la soledad de la pequeña campiña.

Era del Día de Reyes, la fecha en que se celebraba la visita de los magos al recién nacido. Posiblemente los trabajos de la organización, la complicada obra de transformar el alma del viejo pueblo nativo en otra alma, habían entrado en un reposo temporal. Los guerreros holgaban y su jefe presidía aquella paz, vigilante, sin embargo, de cualquier peligro. El Nuevo Mundo, el paraíso perdido y recuperado, lentamente adquiría la faz del universo conocido. La cruz en el topo de las iglesias hablaba de la nueva fe y las campanas eran las voces que convocaban a los hombres en torno al altar del sacrificio. Cada ciudad que surgía era un matiz más del orbe descubierto en el camino hacia el confín de la tierra. Y en ese Día de Reyes, día de adoración y regocijo, día en que los hombres de todas las razas se hincaran ante el príncipe divino, el soldado puso los ojos en el estrecho valle a que daba origen el río locuaz que predecía el futuro.

Así nació la ciudad. No importa que el acto de la fundación se realizara días después. Lo válido era ese movimiento de simpatía que fecundaba en silencio la villa que hoy vemos rebasar tempestuosa los límites del ejido primitivo. Esta nota celebra ese deseo, lo que ese deseo entrañaba, cuando un 6 de enero, hace más de cuatro siglos, cargado con los hierros del capitán conquistador, Pizarro soñó la vida en las riberas del precario Rímac.

La Prensa, 6 de enero de 1953, p. 6.

Lima y su destino

El 18 de enero de 1535, Pizarro, Riquelme, García de Salcedo, Juan Tello y otros, después de dar algunas vueltas, de dudar un poco, de observar y juzgar otro tanto, eligieron el asiento del cacique del Rímac como sede de la ciudad capital de las grandes tierras conquistadas aquí para España. Ese día comenzó la historia de la ciudad como tal, pero hacía ya tiempo vivían en la zona hombres, limeños diría, que han sido desterrados y reivindicados por Arturo Jiménez Borja y cuyas obras arquitectónicas acaba de describir, en un ilustrado manual, Herman Buse. El oráculo había ya hablado mucho cuando el Gobernador y su gente escogieron los dominios del fabuloso Cuismanco como lugar, “en comedio de la tierra”, propicio para presidir la vasta y compleja inmensidad del Perú. Se iniciaba otra etapa de la vida de este trozo del orbe entre los Andes y el mar que los paroxísmicos soldados de la corona hispánica hallaron “airoso, claro y descombrado”. A la existencia eglógica de los agricultores y los pescadores sometidos al Inca, adoradores de la fuerza invisible de Pachacámac, seguiría el azaroso trance de las guerras civiles, la cortesanía del fasto virreinal, la conspiración libertaria, la disputa del poder efímero, la invasión, el despertar lento del marasmo, todo en una secuencia de cuatro siglos que, en puridad, no son nada en la historia. Fábula amable y realidad cruel, Lima se hizo lo que es a costa de sueños y dolores.

Se le han prodigado los más contradictorios adjetivos. Se la ha tratado de definir con los insoportables calificativos de “voluptuosa”, “pinturera”, “coqueta”, etc. Y se le ha dicho, por su supuesta indiferencia con respecto al país integral, a su drama profundo y vital aún sin solución, antiperuana, frívola, extranjera. Se le ha inventado un pasado de solo salones y danzas, de solo duelos amorosos y perezosas indolencias, en olvido de que también sufrió, como la patria entera, las crisis y los sacrificios que la historia le impuso. En la Perricholi –cuya existencia humana, cuya auténtica versión ha desaparecido tras la balumba de excelente, buena, mala y pésima literatura– se ha querido encarnar su personalidad, prescindiendo así de la masa que, lejos de los saraos y las huertas del jolgorio, pugnó a lo largo de esos cuatrocientos años y pico de años por asumir su papel protagónico en el diálogo de gobernantes y gobernados. Aquí, sin embargo, se han dicho las palabras más decisivas, en boca de limeños o de quienes se habían adaptado a Lima, acerca del destino nacional. El fermento de la independencia —ayer contra los dominadores de ultramar, más tarde contra los extraños venidos a expoliar— bulló siempre en las calles y plazas de la ciudad, como la reacción viva del centro de un ser hacia la penetración ajena, abusiva y brutal en uno de sus órganos, por más pequeño que él fuere. Aquí, en fin, procedentes de todas partes del Perú, las provincias se han unificado y con su presencia a veces desgarrada reproducen, en una patética imagen urbana, el estado doliente de toda la patria, su abisal división en unos pocos que todo lo tienen y muchísimos a los que les falta lo más elemental.

El 18 de enero de 1535 se trazó, justamente con la plaza mayor y los solares, un destino. Una ciudad es siempre una utopía, un proyecto de dicha común, de coexistencia humana y paz social. Lima no escapa a esa norma y no podremos estar conformes, aunque la embellezcan edificios gigantescos y pulule en ella una muchedumbre ya innumerable, si todos los días sus hombres —por lo menos sus hombres conscientes— no luchan porque el arquetipo que está en el origen de la agrupación civil se cumpla en cierta medida. Lima, loada hasta la adulación vacua, denigrada hasta la injuria iracunda, grande y mísera a un tiempo, decidirá, en última y definitiva instancia, lo que ha de ser todo el país a cuya cabeza hace 426 centurias que marcha.

El Comercio, 18 de enero de 1961, p. 2.

Un oasis arbolado en el desierto urbano

Una vieja reja da acceso a una callejuela de aire aldeano. Por ella se va hasta una plazuela sombreada de viejos y hermosos árboles. En torno, casas apacibles que aparentan una grata siesta. A partir de allí, recovecos y rincones de anacrónica calma. Al fondo, un edificio con aspecto de casa-hacienda, al que rodea un inmenso parque. Todo el conjunto es delicadamente finisecular, no solo por la arquitectura de corte italiano, copiada de las villas mediterráneas, en cuyos muros y torreones apuntan ingenuas almenas, sino por la profusión de caprichosos jardines, en donde se levantan estatuas mitológicas que nadie se para a identificar. En suma, un villorio casi irreal, como una isla del siglo XIX, siglo de bonhomía burguesa con postales de corazones atravesados por una erótica flecha, mullidos sillones victorianos para leer versos de Gautier o Bécquer y melodías de Strauss u Offenbach destinadas a vivir en la aurea mediocritas…

La vieja reja está en el Carmen Alto, entre la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, lugar de una añeja devoción limeña, y el Convento del Prado, memorable por una repostería de cuya maravilla solo sabemos por voz de nuestros abuelos. El barrio ha ido, pese a todo, cediendo al progreso, y quizá sea imposible salvar de la desaparición esas casas principales con patio, traspatio, cochera y huerta, y una locura aspirar a que tales reliquias sobrevivan al apuro de una ciudad que se hace, a toda prisa, metrópoli. Como desaparecieron los primores de la cocina monjil, morirá tal vez la fiesta de la patrona en cuyo homenaje la paloma ígnea salta al cielo limeño de calabobos. Caerán a golpe de comba las últimas casas con aldabón sonoro de bronce y serán reemplazadas por esos edificios de varios pisos y ascensor de ojo magnético. ¿Será esa la suerte de aquel oasis del siglo XIX donde se aspira el perfume de un tiempo cuyo rostro solo queda en ciertos grabados amarillentos?

Hay algo, afortunadamente, que parece imperecedero en la Quinta Heeren, la pequeña aldea que, en 1898, construyera sobre planos propios y un poco al impulso de la inspiración, al modo de un poema, don Oscar Heeren y Maza, un peruano de adopción que amaba la naturaleza y quería que la gente viviera entre árboles, plantas, animales, estatuas y fuentes. Por eso ocultó su obra y gracias a este ocultamiento no llegan al interior el traqueteo tranviario, el escape del motor a explosión, la vocinglería urbana de bocinas, pregones y gritos. Y a ello se debe también que los árboles no hayan sufrido el maltrato municipal, la poda técnica y la tortura del alambre o la flecha. Allí todavía campean los niños: se aventuran en la maleza, imaginan un castillo encantado, remedan una expedición a las montañas, corren en pos de una mariposa y se sobreparan a escuchar su propia fantasía en el laberinto del jardín.

El oasis arbolado de la Quinta Heeren perdura en Lima por el milagro de no haber pertenecido nunca a la autoridad que, como un Midas a la inversa, está convirtiendo a la ciudad en un desierto. El desierto de cemento que impone la línea recta, el gris impersonal, la vaciedad de la ruta automovilística, la monotonía cuadriculada y marcial, la chatura sin imaginación de lo antinatural y mecánico. Quede este testimonio de un ayer despreocupado, paternal y simple, si es imposible ya rescatar del desván del tiempo aquello que fue historia, pero que, por las formas que subsisten en la Quinta Heeren, parece un cuento que nuestros antepasados soñaran.

La Prensa, 7 Días del Perú y del Mundo, Suplemento Dominical, 28 de diciembre de 1958, pp. 4-5.

Lima, ciudad que pide color

Aun en verano, cuando el sol esplende sin pausa, el cielo limeño no luce el vibrante azul del firmamento límpido y despejado de otras latitudes. Excepto durante los crepúsculos estivales, cuyos tonos de arrebol van del violeta al bermellón decididos aunque contingentes, la bóveda de la ciudad carece de profundidad, es grisácea y triste. Y a pesar de que el Padre Calancha decía que eso hacía profundas y reconcentradas a las gentes, o algo así, y Unamuno pensó que nuestra niebla se asemejaba a la de Londres y nos hacía parecidos a los flemáticos londinenses, sin entrar en este terreno filosófico o moral, debemos reconocer que muy lejos está nuestro cielo, su color, del añil andino que a unos pocos kilómetros de aquí es majestuoso telón de fondo de las montañas. Para colmo de la monotonía cromática, en torno de Lima está el desierto y más allá se hallan los cerros eriazos de las estribaciones de la cordillera. El marco de nuestra capital es, por su uniformidad, melancólico y de un solo acorde.

Los limeños de antaño supieron bien esto y compensaron la chatura geográfica con dos elementos, uno natural y otro hechizo: la vegetación, el primero, y la coloración de los edificios, el segundo. Tenían nuestros abuelos un sentido de la vida y nos dejaron, en lo que a tal complementación se refiere, lo que podemos llamar, los limeños de hoy, una tradición. Del verde urbano, ¿para qué vamos a hablar más? Ahí están los pocos parques que nos quedan sufriendo de la usurpación y la poda indiscriminada. En cuanto al color de los edificios, cuando sobrevino el cemento, todo asumió la entonación original de ese material, que es excelente en lo que respecta a resistencia y economía, pero que exige, más en Lima que en ninguna parte, una nota de gracia alegre y humana. Antaño casas y templos se pintaban de azul, verde, rosa o amarillos vivos, no por afán meramente decorativo, sino por gravitación de la monotonía del medio al que el gris absorbe y asimila hasta la total desaparición del relieve. Si hasta parece, al decir de un visitante acucioso, que Lima quisiera disolverse en el paisaje en una especie de inopinado camouflage.

Es cierto que los nuevos arquitectos –y con ellos los urbanistas– entienden el problema y procuran volver al ejemplo del pasado, pero el principio no está aún generalizado y la mayoría de las construcciones quedan a la vista, una vez concluidas, con la desnudez colorística del cemento natural, un poco por economía y otro poco por negligencia y descuido. Algunos edificios públicos, en especial, adolecen de esta especie de palidez de cuerpo enfermo o muerto. La reacción vendrá pues se le siente: el color que se está dando a algunas iglesias restauradas lo predice y, sobre todo, la transformación del local de la Embajada de la República Argentina, en la avenida Arequipa. Ahí por iniciativa del Embajador, don Felipe Yoffré, el cenizo de ayer no más ha sido reemplazado por un ocre cálido, casi ladrillo, que no obstante su audacia ha sido un verdadero acierto para el conjunto del edificio. A su lado se distingue bien gasta qué punto la incolora languidez de las construcciones vecinas y cercanas es deprimente. El Ministerio de Fomento y Obras Públicas parece un túmulo (a su vera fueron talados los ficus copiosos y la tristeza se acentuó), semejanza que no se compadece con el espíritu activo que debiera prevalecer en ese organismo estatal. La lección debe ser tomada en cuenta.

Hemos aludido a una tradición: flores y árboles. No en vano se hereda algo, y el prurito rastacuero de imitar a las urbes norteamericanas, cuyo trazo arquitectónico es una exhalación del medio en que se hallan, de la función que cumplen y de los fines a los que están encaminadas, resulta entre nosotros la burda pantomima superficial de algo que no comprendemos. Hagamos nuestra ciudad a nuestra medida, conforme a las exigencias utilitarias y estéticas que nos corresponden, y en ese sentido dar color para vencer la imposición de la tierra es crear, pues la morada habla del hombre, de su fondo y su destino. Porque si alguien venido de fuera nos juzga por el rostro de la ciudad, y juzga así a nuestra época, podrá decir con justicia que esta es la edad de la arena, es decir, de la nada.

La Prensa, 31 de diciembre de 1958, p. 8.

Recuperar la ciudad perdida

Raúl Porras Barrenechea ha contado, en una hermosa conferencia destinada a los arquitectos y urbanistas, que Lima era en los tiempos coloniales una villa de alamedas, jardines y paseos arbolados. Cronistas y viajeros la describen como una población favorecida por las flores y las plantas, de las cuales gozaban, en su trajín cuotidiano, los viandantes. De aquella época a hoy, no obstante el escaso caudal de nuestro río, mucha agua ha corrido bajo los puentes del Rímac, y hemos arribado a la gran urbe uno de cuyos más graves problemas urbanos es la asfixia por la falta de parques. Fácil resulta observar que las zonas de recreación con que hoy contamos son obra del pasado y que de veinte o más años a esta parte, excepto alguna que otra plazuela, no se ha trazado ninguna área extensa para esparcimiento de los agobiados ciudadanos. Estamos, pues, en camino de hacer de la antigua ciudad verde un grisáceo y monótono bloque edificios y vías asfaltadas. Es decir, un verdadero infierno, ya que el infierno ha de concebirse como la anti-naturaleza.

El hombre de la ciudad moderna es un bicho particular y muchos de sus defectos provienen, sin duda, de las deformaciones que la vida clausurada le imprime desde niño. Imaginemos al pequeño que nace en un departamento de un edificio céntrico y ahí transcurre, sin otro horizonte que el que le brindan de vez en cuando ciertas periódicas salidas al campo o a la playa, la mayor parte de su infancia y adolescencia. Habrá en él, en su psicología, la impronta del tráfago citadino, de la estrechez de sus panoramas, del ahogo de su ámbito, lo que se expresará en egoísmo, amargura, tensión o intolerancia. Sin pecar de deterministas, se puede afirmar que el medio condiciona el espíritu de un ser, y el hombre de la ciudad contemporánea, ese hombre masivo que es, a un tiempo, muchedumbre y soledad, constituye el factor principal de la historia presente, tan plena de contradicciones dolorosas, tan feroz y mezquina. Los sociólogos no han dejado de considerar la importancia que tiene en la vida humana esta carencia de espacio, y los urbanistas al día saben que no se pueden plantear ni viviendas ni centros habitados sin insertar en ellos zonas de expansión en las cuales la naturaleza –vegetación, agua, elevaciones del terreno, etc.– esté al alcance de todos.

Quien tiene jardín en su casa, o quien por fortuna vive cerca de uno de los pocos parques que hay en Lima, no tienen conciencia de lo que padece el que se aloja en uno de esos sectores urbanos –pongamos como patético modelo el hosco barrio sarcásticamente llamado “El Porvenir”– donde hallar un trozo verde es poco menos que un milagro. Lima está situada en un oasis y en torno a ella, como bien lo sabemos, el arenal se extiende con su inexorable uniformidad, con su abrumadora constancia incolora. Si una madre quiere que sus hijos gocen un poco de la pureza del aire limpiado por la vegetación, o un anciano desea transcurrir entre la amable y acogedora sombra de los árboles, o un convaleciente aspira a reponerse con la estimulante exhalación de la vegetación, no podrá hacerlo sino a costa de esfuerzos extraordinarios. He ahí un pequeño drama, no por pequeño menos triste que los que llenan las páginas de las novelas o las piezas de teatro. Vivirlo puede fecundar en el alma de mucha gente tremendos resentimientos.

No es por un prurito sin fundamento que algunos levantan su voz en pro de una mayor y mejor atención a este defecto de nuestra ciudad, a la cual el progreso le ha pedido en pago el precio de su tradición de ciudad de alamedas y parques arbolados. Si a París le exigieran como retribución a cualquier favor, a cualquier don necesario, la supresión de apenas un trozo de algunos de sus bosques, los parisienses dirían rotundamente que no, porque saben que ellos son como el pan para la vida. Otro tanto sucedería en Nueva York, Londres o Buenos Aires. Nosotros, que vendimos por un plato de lentejas la primogenitura continental, estamos a tiempo de volver a ser esa villa de verdor que Porras Barrenechea reconstruyera en su charla a los arquitectos y urbanistas y que es uno de los más bellos recuerdos que guarda nuestra frágil memoria. Tal vez esa reconquista sea posible. Quien la inicie será un benefactor de Lima.

La Prensa, 3 de febrero de 1958, p. 8.

Los criminales del tránsito

En verdad, Lima debe ser una de las ciudades donde el tránsito urbano es más caótico y, por ende, más riesgoso. La autoridad respectiva ha resultado impotente para impedir que calles, avenidas y plazas sean aquí el reino de la prepotencia y la arbitrariedad de unos cuantos. A los infernales ruidos callejeros –especialmente de las bocinas, que ciertos sádicos manejan como una terrible arma psicológica– se añade el desorden en el desplazamiento, la burla de las disposiciones y reglas, la imposición de privilegios ante la vigilancia policial, la violencia y la agresión desatadas sin respeto a los demás. El tránsito es una imagen de la moral colectiva, del alma nacional, y no es ésta una afirmación apocalíptica, como podría parecer. Cualquier persona sensata que haya viajado a las horas de mayor congestión por el perímetro más agitado de la ciudad sabe que las pistas son escenarios de más de un caso demencial. Con licencia para conducir, circulan en Lima innumerables locos y desequilibrados, cuando no seres poseídos por un complejo de inferioridad, al que compensan o subliman haciendo privar su voluntad y su capricho. Las normas son para los tontos, los tímidos, los abúlicos, según el criterio del intolerante que tiene un timón entre las manos.

El fenómeno obedece a diversas razones. De un lado, incultura. Es inculto, aunque tenga instrucción secundaria, lleve cuello duro y terno de casimir inglés, el tipo que por ganar unos minutos se lanza como un rayo a través de los semáforos, amenazando la vida de sus semejantes. También hay crisis de la autoridad. El engreído que ante un pitazo policial fuga porque sabe que no pagará la papeleta puesto que es influyente, o el que espeta al guardián del orden la frasecita de “Yo soy esto y aquello, hijo de fulano o jefe de tal repartición”, o el que amparado por el poder del dinero y el apellido insulta y hasta agrede a quien vigila la disciplina civil, es un disociador, pues rompe la organización de la sociedad e introduce, como un petardista cualquiera, la anarquía. Merece una pena tanto por la infracción que comete cuanto por su rebeldía. Existe, asimismo, incapacidad de parte de los técnicos a quienes corresponde regular este aspecto de la coexistencia social. Planes descabellados, que no nacen de un estudio meditado y completo, reemplazan periódicamente a otros planes descabellados. A la postre, se sabe siempre que toda medida es provisional.

Los accidentes continúan produciéndose. Tal vez el secreto de todo radique, como viene sosteniendo en su tenaz campaña radial Benjamín Núñez Bravo, en que no se ha diferenciado hasta ahora, en la nomenclatura y la calificación de los hechos, accidentes de tránsito y crímenes de tránsito. Muy distinto es aquel que choca por causa de una falla mecánica, un error en la conducción, una distracción o una causa imprevisible y fortuita, que el que provoca la catástrofe porque cree que la luz roja no rige con su persona y su vehículo, porque le molesta que la velocidad se limite a cuarentaicinco kilómetros por hora o porque se considera un as del volante que tiene que sobrepasar, cueste lo que costare, a todos los aparentes competidores de la carrera urbana. Este último es un delincuente y contra él se están levantando en todo el mundo –Hoover, en los Estados Unidos, ha pedido sanciones drásticas para con él y sus desmanes– voces de protesta. Se trata de un tipo mental característico de nuestra época.

El cronista ha leído alguna parte una anécdota del gran piloto argentino Juan Fangio. Yendo de paseo por una carretera, acompañado de su familia, y puesto, como es lógico, al volante, un pichiruchi con vocación de criminal de tránsito lo urgió a bocinazos para que acelerara, pues el auto del campeón mundial le impedía ir a mayor velocidad que la permitida por la ley. Fangio no aceleró. Alguien, que iba con él, le preguntó por qué no le daba una lección al impertinente. La respuesta es toda una sentencia: “Yo no pongo en peligro mi vida en un automóvil”. El caos del tránsito limeño y los riesgos que entraña están determinados por la presencia de estas gentes que confunden la calle con una pista de pruebas automovilísticas. Los trofeos, como bien lo sabemos, son sangrientos.

La Prensa, 16 de enero de 1959, p. 10.

*(Lima-Perú, 1924-1965). Uno de los más importantes escritores y periodistas culturales del Perú. Fue un escritor de amplio registro habiendo incursionado tanto en poesía como en dramaturgia, narrativa y ensayo. Fue uno de los primeros críticos culturales (de arte y de literatura) en el Perú, habiendo ganado el Premio Nacional de Teatro del Perú en tres ocasiones, en 1947, 1952 y 1965. Dirigió, a su vez, el Instituto de Arte Contemporáneo de Lima. Asimismo, ganó el Premio Internacional de Poesía León de Greiff de Venezuela, en 1960. Fue parte del staff editor del sello Populibros Peruanos, esfuerzo editorial en el que se puso al alcance del pueblo algunos de los más trascendentales títulos peruanos y extranjeros.

Como periodista, trabajó en diversos medios tales como los diarios La Prensa y El Comercio, así como en las revistas Caretas y Oiga. Es autor de los poemarios (Cuaderno de la persona oscura o El tacto de la araña), novelas (Alférez Arce, teniente Arce, capitán Arce…), libros de cuentos (Náufragos y sobrevivientes), obras de teatro (Amor, gran laberinto, Rodil o El rabdomante), antologías poéticas (Mil años de poesía peruana) y ensayos (La poesía contemporánea del Perú o Lima la horrible), entre otros.