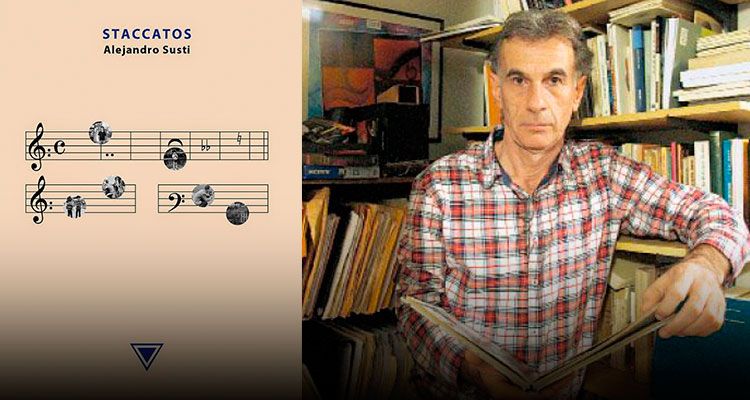

Vallejo & Co. presenta, en exclusiva textos del libro Staccatos (2014) del poeta y músico peruano Alejandro Susti, en el que efectúa un repaso mental por diversos momentos de su memoria.

Por: Alejandro Susti*

5 Textos de Staccatos (2014)

LAS MANOS DE MI MADRE

CUARTO de las flores, primer piso de la casa. La luz entraba por el ventanal que miraba hacia la calle, atravesaba el velo de las cortinas e inundaba el delicado repostero de cristal en cuyo corazón moraba la porcelana de los platos y las tazas, y las copas para el vino y el agua. Mi madre había destinado aquella habitación—que podría haber sido escritorio, biblioteca o despacho—a un negocio floreciente: de México llegaba empaquetado a su nombre el papel crepé de texturas y brillantes colores que ella bañaba en parafina, cera de abeja y esperma de ballena y que luego, en sus manos hábiles, asumía la delicada forma de pistilos, pétalos y hojas cuyos tallos se formaban a partir de un delgado alambre que ella recubría con cintas verde olivo que ascendían hasta unirse a la corola. Mi madre modelaba silenciosamente esas flores en un cuarto del segundo piso—que llamaba el “cuarto de costura”—creando ramos, bouquets y racimos que luego colocaba en canastillas de mimbre forradas de papel de seda en ese cuarto del primer piso. Y así, la plástica materia de las flores brillaba a la luz de la mañana, contagiando el aire de la casa de colores y texturas que ella disponía para sus clientas.

Pero sus laboriosas manos no se detenían tan solo en esas flores. Cada cierto tiempo, surgían de sus dones nuevas creaciones: los pompones de lana que sujetos al extremo de las viejas llaves de la casa simulaban frondosas y tupidas cabelleras de pajes (turquesa y naranja para el dormitorio de visitas, amarillo y verde pastel para su propio dormitorio); los cubrecamas tejidos a crochet que repetían el simétrico diseño de sus rombos hasta descolgarse por el precipicio de las cabeceras; los pijamas, pantalones y camisas que vestíamos sus hijos y que ella misma diseñaba. Todo aquello veía la luz en ese cuarto de costura situado frente a un pequeño patio en el segundo piso desde el cual partía una escalera en caracol que daba acceso a la azotea. Aquella habitación siempre bañada en la penumbra—aun cuando miraba hacia la calle desde una ventana doble de batientes—se revestía de un cierto aire de misterio acentuado por la naturaleza extraña de un diminuto closet que fungía de pasadizo secreto, por cuya parte superior se accedía a otro closet más grande que daba al baño de mis padres, en el que estaba colocada una gran terma que irradiaba su calor y ayudaba a conservar los zapatos de tacón que mi madre guardaba cuidadosamente en cajas de cartón.

En el cuarto de costura, mi madre trabajaba incansablemente. Se sentaba frente a su máquina de coser eléctrica y, cuando apretaba el pedal que colocaba a sus pies, era como si los delgados carretes que giraban locamente sobre su eje fueran impulsados por el invisible motor de su corazón. Y cuando se ausentaba, yo entraba a ese cuarto como buscando un secreto y entonces me atrevía a tomar entre mis manos uno de aquellos cilíndricos carretes y presionaba suavemente con la punta de mi dedo índice el centro de papel que aún ceñía la etiqueta de la marca como si tratara de adentrarme en su corazón.

Sus manos también se prodigaban en el juego de sus hijos, diseñando casas y edificios con las piezas de un “Lego” que guardábamos en un mueble en nuestro dormitorio. Con esas piezas parcas y tenaces que se unían sólo en ángulos rectos, ella ideaba arquitecturas cuya plasticidad contrastaba con las monolíticas construcciones que ensayábamos torpemente mi hermano y yo. Y así, nuestras casas de dos pisos con tan solo una puerta situada exactamente en el centro mismo de su fachada—apariencia que bien podría haber sido la de una cárcel o una caja fuerte, pero no la de una casa—, podían transformarse en sus manos en luminosos recintos de techos altos con teatinas y barandas que luego visitaban nuestros ojos sorprendidos e inocentes. Y lo mismo sucedía con las tareas del colegio, fuese un mapa o un dibujo. Nos enseñaba a usar el papel de calcar y luego, una vez delineado el perímetro de la figura, acentuaba su contorno con un lápiz grueso de color azul que mojaba cada cierto tiempo con la punta de su lengua; entonces perfilaba el litoral simulando el movimiento de las aguas que lo bañaban con rápidos retoques y, por último, teñía el ancho continente con la yema de sus dedos frotando las astillas que raspaba de una mina de color arcilla sobre la blanca cartulina.

Conforme fueron pasando los años, las manos de mi madre se fueron alejando de los juegos y tareas como llamadas por urgencias nuevas. Un remoto día, el cuarto de las flores desapareció llevándose con él los pétalos y corolas que mi madre inventó con aquel papel brillante y encrespado cuyos restos aún tardaron en perderse para siempre escondidos en algún armario o cajón. Otro, el laborioso cuarto de costura se apagó dejando atrás el incesante traqueteo de su máquina mientras nosotros, sus hijos, comenzamos a optar por el rumbo de la calle y los amigos. Hecho a la medida de ese tiempo, el reino de las manos de mi madre fue cediendo lentamente sus dominios resignado a perderse entre las de uno más perenne y cruel: el de la vejez y el tiempo del descanso.

PROFESORA DE LENGUAJE

a G.

LA nueva profesora de Lenguaje tarda. Que la parta un rayo o la amparen todos los santos. Pero cuando ella ingresa a la clase, no trae lentes, ni moños, ni gramáticas de tuerca. La profesora es joven, bella y lleva minifalda: fíjense en sus piernas ahora que sentada sobre el escritorio nos explica qué pretende. La profesora habla de poesía y de música, y de sus eses y efes bilabiales mana un lenguaje de líquidas vocales y apostólicas palabras. Nosotros no entendemos eso de ponernos a escribir poesía mientras suenan en el aula los compases de un cementerio marino y una pieza de música que llama ella “El mar”.

Qué hacemos profesora, qué escribimos si nosotros no sabemos más que de relojes y bostezos en la hora de Lenguaje. Cómo se escribe un poema y qué pretende de nosotros, sus conejillos sin Indias. Y ella prosigue con la danza de sus piernas y a cada clase arriba con el ánfora del tornamesa y lo abre y enchufa a la pared y de la enorme cornamenta procede eso del “tu nombre me sabe a hierba” y nosotros preguntamos quién es ése profesora y ella un cantautor que habla el mismo idioma que vosotros. Y así, un buen día comenzamos a escuchar el sonido del oleaje en clase y el rumor del pasto bajo nuestros pasos y entonces el mundo cobra luz, forma y color y no hay entonces nadie más que desee que la parta un rayo porque los santos, al fin, han comenzado a cantar.

NEGRO MAR DEL VINILO

LA aguja se posa suavemente sobre el surco y comienza a crujir y derramar su fuente curva de sonidos, ciega al compás que trazan las ondas circulares sobre el negro mar del vinilo. La aguja repite su vocablo de cartón-piedra y del roce y orificio de su sombra surge un cantante o una guitarra que tosen tartamudas melodías que se encogen y se filtran por el nudo del oído. Allí, en la cabina de la tienda de los discos, la música es un oxígeno creciente y por los parlantes se atiborra la energía y la materia mientras el disco gira atormentado bajo la uña de diamante que mastica y escupe palabras como pañuelos desgarrados por el aire.

Es el tiempo del vinilo y preciso el transporte, la maraña de las notas que en escalas se agrupan y ascienden por los pentagramas y los labios, del tiempo hecho patitas, arañas y lágrimas que describen su parábola. Palacio de cristal de la música, de los dones y las miniaturas del sonido que dormitan entre barras. La música, vástago de lino que ahora despierta en este trozo staccato, encerrada como un sorbo en las tuberías de los días: música de cañas, de maderas asonantes bajo plomas superficies, música lunar que asemeja la disonancia de las calles, de los bares que despiertan enrojecidos bajo la noche, marea recogida en el laberíntico oído que describe la aguja que se posa en mis palabras.

CORO MATINAL

LA mañana despertaba con el tintineo de las botellas del lechero que llegaba anunciándose desde algunas cuadras antes. Viajaba en la carretilla que empujaba el hombre en uniforme, se detenía a la puerta de las casas y se demoraba algún tiempo para llegar hasta la nuestra; pero, para entonces, ya se había ido acumulando en mis oídos el sonido que producían las botellas al entrechocarse al ritmo vacilante de las ruedas. Algunas—las más ruidosas—venían ya vacías; otras, llenas de aquel blanco líquido esperado; todas sacudidas por ese lento trajinar que parecía como llegado desde una chacra remota y perdida.

Y, así como sucedía con ese tintineo, la mañana se iba haciendo día a punta de sonidos: el que pronunciaba la cromada corneta del panadero—torpe e impertinente—que llegaba empujando o pedaleando un triciclo sobre el que viajaba aquella gran caja de madera que guardaba entre sus muros el pan recientemente horneado y tierno. Y, poco después, el monótono canturreo de la voz del escobero que, de pronto—sin saberse nunca desde dónde—llegaba con su carretilla repleta de escobas, escobillas y plumeros o la del afilador que soplaba su pequeña flauta de pan de cañas de colores—cuyo nombre nunca supe—formando un sonido que llegaba a los oídos de los perros que respondían desde las azoteas, y empujaba aquella rueda giratoria diseñada para dar impulso a la piedra cuyo roce haría a los cuchillos más filudos e incisivos.

Pero de todos esos sonidos, ninguno tan urgente e insistente como el que parpadeaba desde el alba y venía en la garganta de los gorriones y los tordos. Desde las altas copas de los árboles llegaba esa orquesta de piares que encajaban sus racimos de agudas y flexibles notas por el aire: violinistas, jilgueros, tórtolas, dorados botones y estorninos alumbraban con su canto la mañana y yo, desde mi cama, oía esos breves y entusiastas cantos que imaginaba brotando desde nidos aún tibios como mis propias sábanas, hechos de pequeños tallos y hojas. Aquel coro dispar venía empujado por el eco de las calles aún vacías a esas horas, coro aéreo y etéreo que pronto se desvanecía detrás de una bocina y luego remontaba a las alturas para impregnarse del rocío que aún yacía sobre el mundo. Coro que vibra aún en mis oídos, lanzado desde ese tiempo antiguo.

EXISTENCIA DE LA LENGUA

…la misma lengua que vivía sola

en la oscuridad de su boca y que ahora parecía

el más promiscuo de los órganos.

P.Roth.

LA lengua vive sola en el recinto de la boca. Lengua utilitaria que trabaja a tientas hurgando en la comida, moldeando el chocolate que deshace la saliva. Lengua que despierta y articula la primera palabra y luego se convierte en batiente usina de sonidos de todos los idiomas: lengua flexible que silba, trastabilla, brinca y reposa. Lengua que en la sombra se desviste para el sueño y duerme silenciosa en nosotros—aunque a veces disimule despertarse cuando hablamos en el centro de la noche—. Lengua proteica que anuncia a la idea y la impulsa por las ciudadelas de la mente y responde y discurre. Lengua plástica que revolotea como un pájaro encerrada en la bóveda de nuestras bocas.

Un día, mi lengua supo que no estaba sola. Yo viajaba con aquella muchacha sentada en mi regazo, apretujados ambos contra el asiento trasero de un escarabajo cuyas alas se agitaban con cada bache de la pista y rodeaba su cintura amoldándome a un cuerpo que recién entonces conocía. Yo que solo había conocido besos de mejilla—de aquellos que uno da por compromiso, cariño o simpatía—me atreví a explorar la forma de sus labios, llevado por la inocencia adolescente de no saber aún en qué constaba el paraíso de los besos. Mis labios se posaron en los suyos y, casi inmediatamente, ella abrió su boca y empecé a caer en el profundo pozo de sus formas húmedas y cóncavas, ignorando aún el rumbo. Y supe de su lengua moviéndose en el interior de mi boca, deslizándose, hurgando, replegándose, soldándose, frotándose, retorciéndose. Yo creí entender el juego y me atreví a imitar sus movimientos. Y así empecé a descubrir el recinto de su boca como quien conoce de súbito un palacio, entregado al goce que le proporciona el asombro: rocé sus dulces labios entreabiertos y por ellos me sumergí, abriéndome paso a través de corales imaginarios que voluptuosos se iban ciñendo a mi cuerpo, estimulándolo, rozándolo, llamándolo a ser con ellos uno solo. Su boca entonces fue pecera, río, lago por donde me perdía y resurgía ascendiendo, girando abruptamente, agitándome como un pez que recién conoce la forma acuática del mundo.

Desde ese día, mi lengua supo que su existencia no estaría destinada a perderse en la mecánica hipnótica del alimento o el encendido de la lumbre de la mente en la caverna de los dientes. Desde ese día, un nuevo género de placeres convivió en ella con los del sabor y la palabra y así se hizo más humana y solidaria, amante ahora de otras bocas y recintos de humedades.

CASA TOMADA

EL coche se estaciona al pie de una de las poncianas que dan marco a la entrada de la casa. De él descienden un hombre pequeño de terno impecable y una gruesa mujer de larga cabellera que luego se dirigen hasta el filo de la escalera en donde mi padre los recibe con una sonrisa forzada. La pareja asciende por las escaleras e ingresa. Adentro, el espejo de la sala reproduce sus movimientos mientras mi padre los conduce por los ámbitos del primer piso: la sala amplia se abre perfumada por el áspero aliento de la chimenea en cuya cornisa descansa el reloj de cuerda; del techo cuelga inmóvil la araña de cristales azulados; en la conejera pernoctan los libros y el equipo de música silenciado, y por el comedor se muestra el tesoro de sus hornacinas con los platos bordados con estampas de palacios. Los escucho luego desplazarse hacia la cocina y la lavandería: la voz de mi padre parece asegurarse de que todo reluzca como el día en que él mismo conoció esa casa y se deslumbró con la elegante cintura de las columnas que servían de pórtico a los visitantes, los balaustres que invitaban en su ascenso a conocerla, el mármol pálido del zaguán bañado por la luz que ingresaba por las ventanillas laterales que enmarcaban la maciza puerta de la entrada.

Y desde mi atalaya en el segundo piso yo sentía acercarse los pasos de aquella pequeña comitiva cuyo lento avance por los dominios de la casa confirmaba la triste noticia que mi padre hacía unos días nos había revelado en el almuerzo: el primer piso sería alquilado pues ya no había modo de continuar pagando la hipoteca que se cernía sobre ella, hipoteca a la que había recurrido para solventar los gastos de un negocio que había resultado un fracaso. Yo contemplé cómo ese día mi madre derramó algunas lágrimas sobre el mantel mientras mi padre sostenía su mano izquierda y me miraba fijamente a los ojos como pidiéndome que lo respaldara.

Ahora, terminado el recorrido, al pie de la escalera que llevaba al segundo piso hablaba el notario—lo reconocía por las formas e intenciones que asumían sus palabras—seguro y feliz de haber encontrado la casa que mejor se acomodaba a sus propósitos y yo volvía a recordar entonces las palabras de mi padre en aquel almuerzo—que sonaban a un consuelo magro y tardío—sobre cómo alquilar aquel primer piso nos permitiría en el futuro cancelar nuestras deudas—que eran en el fondo las suyas—y quizás muy pronto comprarnos un “departamentito” en alguna otra zona de Miraflores o San Isidro.

Ahora sé que la casa empezó a perderse desde ese día y con ella para siempre los lejanos días de la infancia y la adolescencia: el jardín de enredaderas y macetas que luego fue patio de baldosas, los juegos que se rehacían en la sala o en nuestro dormitorio, el mirador en la azotea, el cuarto de costura y su closet escondido, los muebles que por tanto tiempo fueron el depósito de nuestros sueños y placeres, el palacio de cristales que yo inventaba cada vez que resurgía la música desde el tocadiscos o la radio Telefunken, las tardes de domingo, el tedio de los almuerzos, los partidos en el televisor, las recetas de comida de mi madre, las lecciones de los días. Supe que desde ese día nada de ese mundo regresaría a mí más que en la palabra y la imagen bajo la forma de un staccato continuo y prolongado, anidado en la memoria.

* Nacido en Lima, 1959. Docente de la Universidad de Lima, poeta y músico. Obtuvo el segundo lugar en la bienal Premio Copé de Poesía con El río imaginado (Copé, 2012). Además, ha publicado: Cadáveres (2009) y Escombros de los días (2010). Asimismo, es editor de Sebastián Salazar Bondy, La luz tras la memoria. Artículos periodísticos sobre literatura y cultura (1945-1965) (Lápix, 2014) y de la reciente publicación de Lima la horrible (Lápix, 2014)