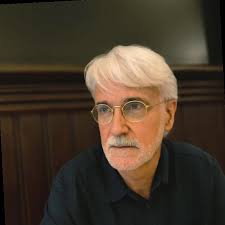

Por Eduardo Moga*

Crédito de la foto (izq.) Ed. Huerga y Fierro/

(der.) www.hoy.es

3+1 poemas de Hombre solo (2022),

de Eduardo Moga

[Hoy es una tarde como otra cualquiera…]

Hoy es una tarde como otra cualquiera. El sol entibia

la piel. Unos niños juegan. Canta algún pájaro. Los ruidos

del vecindario en el que consumo mis días acompasan el fluir

del tiempo, apenas perturbado por mis movimientos,

que transcurre como un quejido sofocado

o un derrumbamiento inaudible. Pero todas las tardes

son cualquier tarde: todas empujan a la misma laxitud,

a idéntico abandono. Recorro esta tarde

como alguien que necesitase del tiempo para sobrevivir.

Rebusco en los pliegues de la tarde el azar

que me justifique [la única justificación posible

es lo improbable], la lucidez

con la que construir otra forma de mí,

otro ser que, aun siendo yo,

sea también mi negación o mi huida.

Pero solo encuentro estos árboles indecisos,

que farfullan susurros verdes,

y esta mano que escribe ante mis ojos cansados

y sin embargo expectantes, y esta habitación

que he limpiado para llevarme, con el polvo

y la borra, la penumbra de unas bragas blancas

y la nostalgia abrasadora de un cuerpo inaccesible.

Pero no me complazco en la inacción,

aunque nada en mí se altere

o aunque todo se altere.

Es irrelevante afirmar o contradecir:

lo incontenible, lo que no puede ser apresado por las manos,

aunque las manos se aferren a un aire apesadumbrado

o un hueco ardiente,

es el proceso,

el proceso de andar,

de nacer y rebelarse,

de saberse yéndose en este instante penúltimo

en el que todo parece tan sólido,

tan cabal,

como este cuarto que he limpiado con lacerante meticulosidad,

como estos plátanos que me entregan una quietud

que la brisa socava,

como esta tarde fluvial por la que discurren, como troncos

arrancados por la corriente, parejas de novios,

y parejas de urracas,

y sombras que arañan el disco

alborozado del sol;

de saberse insignificante en este perdurar,

una brizna de conciencia,

un átomo de nada en el océano vertiginoso

de la realidad;

de latir muerto,

de morir viviendo.

Dejo el lápiz, me visto, salgo de casa,

bajo las escaleras,

abro el portal

y piso la acera.

[Bajar las escaleras es acercarse al cielo;

abrir puertas, esconderse].

El cielo es una lámina líquida

que exhibe la dureza de la piedra. Me acaricia,

no obstante. Sabe que soy hijo suyo,

que mamo de sus pechos

abrigados por las nubes,

de su caótica uniformidad.

Me llamo E. y miro el cielo

como si quisiera caminar por él

en lugar de por este suelo que solo

conduce a mí,

aunque yo no sea un lugar,

ni siquiera alguien,

sino un espacio en fuga,

una criatura invisible.

Pero es en este suelo, manchado de hojas

que caen como granizo, donde he de mudar.

Es en este suelo donde se verifica el tránsito:

donde me hundo en un cauce sin lecho

ni desembocadura, compuesto solo

por los pasos que doy

y la certidumbre de que esos pasos son tristeza

y no besos, ni proclamas de salvación

[solo se salvan quienes no están condenados],

ni actos de los que enorgullecerme.

Este suelo, estos pasos,

que ahora empiezo a hilvanar

como si tejiera un destierro,

como si la fatalidad necesitara de mi consentimiento

para suceder, son el único consuelo

de lo evidente: que yacemos,

que no somos. [¿Existe lo evidente?

¿Existe algo que no suscite duda?

La ambulancia que pasa, con su chillido

rojo y azul, ¿es?

¿Y el ciclista, entusiasmado de ser ciclista,

que casi me atropella?

¿Y yo? El yo ¿dónde es?,

¿en qué irrealidad se amaga

o en qué nulidad esparce su sangre

y su tiniebla?].

Porque los pasos son la sístole

de una diástole fatal; porque navegan por un mar

que solo es sargazos; porque revelan a los ojos

el disparate de los edificios, de las banderas estúpidamente

encaramadas a las astas, de lo que nos engaña

acariciándonos.

(La caricia es aún posible.

Guardamos fuego en la piel. Pero el fuego es una máscara).

Alguien habló a la mitad del camino de la vida.

Yo hace mucho que dejé esa mitad atrás.

El horizonte está mucho más cerca,

aunque no haya horizonte.

Nosotros somos el horizonte, que camina

hacia su disolución, hacia nosotros, adentrándose

en la hendidura que somos, minando el yo que sostenemos en los brazos

como a un hijo que ha nacido muerto.

Cuando viajamos, acarreamos lo inmaterial.

El destino de nuestros pasos

no es otro que hundirse en el cenagal de las horas,

al que nos abandonamos con la mansedumbre de la lluvia,

como si tuviera alguna importancia.

La inmateria nos precede

y nos escu(l)pe.

Y de esa ausencia hacemos la enjundia de cuanto vive:

libros, planetas, insectos,

madres.

Así paso yo ahora, apretándome contra las fachadas,

eludiendo a los árboles, que se acercan

como viejos conocidos y me abrazan

sin tocarme, viendo pasar a otros,

cuya existencia resulta tan innecesaria como la mía

y cuya conciencia es tan ajena al hecho incontrovertible de que están muriendo

como aspiro yo a que lo sea la mía

en esta tarde malherida

en la que un mar por el que nunca he navegado

se ha elevado hasta el cielo

y ha sustituido su cúpula de agua

por la amplitud candente

de su turmalina.

[Chirría un grillo…]

Chirría un grillo.

Solo uno.

De todos los grillos que podrían chirriar

esta noche, solo lo hace

uno.

Su chirrido raspa el aire,

araña

siderúrgicamente

el oído.

Hasta que me acerco.

Entonces cesa.

El silencio que brota restaña

el aire herido,

pero ese cauterio es tanto un bálsamo

como una congoja.

El ciprés en el que pernocta el grillo

también es uno.

Hay otros árboles, pero no son

el ciprés uno,

el ciprés solo como la noche,

vertical como la noche.

No se cimbrea: encaja en la oscuridad

como una cuña de jade en una pared de pizarra.

Paso junto a los dos, el grillo que ya no chirría

y el ciprés solo,

con mi propio silencio a cuestas.

Mi soledad tiene dos piernas

y un corazón

y una lengua ciega, que se suma

al coro ausente del insecto y el árbol.

Yo también soy uno, pero esa unidad

no me define,

sino que me desfigura.

Me atropella el ruido estupefaciente

de un motorista.

Quizá su cabalgadura encierra

una legión de grillos

o un vendaval de cipreses.

Pero es un ruido solo,

un hombre solo,

una noche sola.

Sigo andando. Cada paso

es un grillo que enmudece,

un ciprés que se adentra en la negrura,

un yo exento de otros seres

que oye su propio chirriar en el vacío metálico

de la noche, repleta

de ruidos que no respiran,

de multitudes

que no son nadie,

que no apuntan al cielo

ni a la tierra, sino a una inhóspita

laxitud,

hecha de tiniebla.

Cada paso es una isla.

La luna, nevada y sola,

es una isla.

Yo soy una isla.

Me alejo del ciprés. Quizá el grillo que lo habita

haya vuelto a chirriar,

pero ya no lo oigo.

Me acerco a otro ciprés. Es más alto

que el anterior. También lo despinta

la noche. Pero este no dice

nada. No acoge

a nadie. Solo habla él, mudo.

Cuando paso a su lado, mi caminar se funde

con su entraña: se vuelve su tronco,

su unidad.

Otra unidad sin lengua,

oscura.

Pasa un motorista más. Su ruido

es el silencio del mundo.

Continúo,

solo.

[Un vacío compacto…]

Un vacío compacto.

Una aguja de hielo que rebusca

en las estancias del pecho, donde habita la levedad.

La insignificancia pesa, como el silencio.

Decir con palabras

lo que arranca las entrañas. Decirlo aunque sean

inalcanzables o falsas, o aunque

no haya palabras, sepultadas por la avalancha

de la tristeza.

Cuanto escribo es sombra:

eco pálido

de un terror que se infiltra

en las células como una emanación

monstruosa. Y, mientras lo escribo,

siento la garra de la soledad

asfixiándome como una serpiente,

descuajándome las tripas

como si desmadejara un ovillo.

Intento apoyarme en las cosas,

encontrar en los objetos, en su solícita indiferencia,

el camino al lugar donde no haya

esta muerte incesante,

esta agonía,

pero los objetos me eluden, pese a su presencia

espesa. No quieren saber nada de mí,

aunque sea tan obsequioso con ellos,

porque todos —y todo— esquivan al huérfano,

en quien recae la lepra del desamparo.

Ni siquiera soy capaz de convocar en este poema

un puñado de realidades a las que aferrarme

para no despeñarme con él,

para que sea algo más que un susurro inane.

Engarzo las palabras sin apenas fe en las palabras,

como residuo de un credo alguna vez acariciado,

pero ya, como lo demás,

muerto.

El espejo de las palabras no contiene

el azogue de la materia. Las cosas ya no son ciertas

ni auguran nada. La luz se refleja en ellas sin penetrarlas:

no alcanza su mácula,

su centro.

No tienen filo.

No tienen yo.

O sí, pero desbarajustado por el volcán silencioso

de la soledad.

No hay cielo en las palabras, sino barro,

el barro que escupe la noche

y se deposita en los pulmones,

en la garganta hollada por fantasmas,

en los minutos que proliferan como lombrices,

pero no se resuelven en día

ni en amor.

Digo para no morir,

pero decir es la muerte.

La muerte de los músculos que ya no irriga el conocimiento.

La muerte de los pies que no hallan la senda

ni la ingravidez.

La muerte de la esperanza que aún subsistía,

como un orín resistente en los resquicios

del metal, en los pliegues últimos

de una conciencia anonadada.

Muerte, cada día, del día,

de los días, de los hombres

y su alegría, de la existencia,

que fue soportable, pero que ha adelgazado

hasta volverse líquido o espina,

filamento incandescente que recorre

las habitaciones deshabitadas,

los recintos majestuosos de la negación.

Persisto en esta vigilia atropellada, aunque lentísima,

en este insomnio sin horizonte,

en el que convivo con la imagen corrupta

de mí, con el perfil hirsuto del fracaso,

con lo que no encuentra arraigo en el tiempo.

Se me escapa la vida a borbotones,

la respiración se derrama en la oscuridad

que me recluye, y no hay rienda que la frene,

ni suelo que la sostenga. Todo es una pérdida

minuciosa, que ocluye la piel y ahoga

la voz. Me quedo sin eje, sin cuerdas,

sin territorio, sin linfa,

sin hierro, sin mirada. Las palabras huyen también:

su estallido es la continuación amordazada

de este ayuno,

de esta merma sin final.

Pronto seré solo un suburbio anónimo, el extrarradio

de mí, un espectro que no ha sido un ser antes,

un alfiler que rueda entre enormidades

ignorantes de su nombre,

una camisa vacía que, no obstante, calienta comidas

precocinadas al microondas, y riega las plantas,

y contesta guasaps, y escribe poemas

que nunca han consolado a nadie,

ni siquiera a quien los ha escrito, aunque apenas

me acuerde ya de él,

un manotear sin huesos,

que se imprime en el aire como el relámpago

se graba en el silencio,

una penumbra deshilachada,

que fue roja, pero que ha dilapidado

su llama, que lame como un perro

la nada que tengo entre las manos, que es

mis manos.

Tríptico conyugal

I.

Ya no me acaricio la base del dedo anular.

Antes lo hacía porque me gustaba sentir que el oro interrumpía

la continuidad de la carne, la impertinente presencia

del círculo en la línea,

en esa extraña prolongación del cuerpo

que es el dedo.

Ahora ya no hay anillo

ni casi dedo.

Todos los dedos son imaginarios, aun los más gruesos

o más habilidosos;

todos son fruto de una falsa creencia:

de que podemos atrapar las cosas,

de que sabemos dónde se encuentran y cómo

arrancarlas de su raíz

o mantenerlas en su estado.

Por eso nos suponemos dotados de dedos.

Dedos malabares, dedos capitalistas, dedos como espadas,

dedos en los que se juntan la impotencia y la pasión,

dedos que fundan imperios o abaten dioses,

dedos que distribuyen las mercancías del mundo,

dedos encabritados, dedos obscenos, dedos elípticos,

dedos largos como escolopendras u ovalados como cucarachas,

dedos que imprecan o lamen, que copulan o se desmenuzan,

dedos que no se mueren cuando nos morimos nosotros,

sino que continúan aferrándose a las cornisas y las cunas, que nos alumbran

como antorchas, dedos espeleólogos, dedos

que sacan la cabeza del agua y gritan que allí abajo

hay otro planeta, otro lugar

donde dilucidar la infelicidad

o cauterizar el alma.

En el dedo donde antes jugueteaba con un aro,

solo queda una uña.

Y, a veces, ni siquiera la uña. [Se va,

desaparece; no hace caso de lo que le digo.

Cuando me quiero dar cuenta, ya está en otra parte,

que no sé dónde es,

que no sé qué es].

El aro ha rodado a donde ruedan todas

las seguridades: al exilio de lo pasajero,

de donde nunca debió haber salido.

[El exilio es esto, ahora].

Porque lo pasajero es inmutable:

atiende sin distracción a su consumirse,

como atiende el león a la gacela.

Nada hay más firme que lo pasajero.

Y nadie escapa de ello,

como nadie escapa de lo ilimitado,

de su aura de acero, de su viento pétreo,

de lo que carece de cuerpo,

pero constituye un cuerpo inmortal.

El anillo era un espejismo.

El anillo era una atalaya en el páramo,

una anomalía inexplicable,

un aletargamiento

sin despertar.

El anillo era la materialización

de una fábula

que tuve por escudo,

pero que me mordía las ingles.

Con ella confiaba en detener

el empuje asfixiante de la desolación.

Estrepitoso anillo.

No unía: encarcelaba;

su reclusión era de aire,

de esquina mala, de transparencia

que opacaba.

El tránsito no conoce prisión.

Por eso era también un trampantojo

de la realidad.

II

Tampoco me quedo ya en mi lado de la cama.

Ese era otro anillo. Y la cama, otro dedo

en el que compruebo una ausencia.

Esa ausencia es, ahora, una presencia absoluta,

contenida en los márgenes inabarcables

del colchón y la noche.

Ya no me quedo en la mitad que me correspondía.

Ahora que he dejado atrás la mitad del camino,

ruedo hasta la frontera nunca visitada

y enseño el fatigado pasaporte

del individuo que soy, con la cara descolorida

y cada vez menos erecciones,

con el pijama sudado y los ojos negros

de noche.

Pero he cruzado el confín espinoso

de la desaparición. Ese hueco ya no está habitado.

En ese hueco ya no hay cuerpo —ya no hay tiempo—,

sino un agujero desollado, un hoyo

en la que me aventuro tristemente a respirar.

Aunque yo tampoco estoy; aunque lo ocupe,

he alzado el vuelo

sin abandonar las sábanas.

Lleno el hueco vaciándolo de su oquedad,

entregando mi materia a su nada,

revolcándome en su nada recluida,

en su heredad herida,

envolviéndome en su piel, como en la piel

sanguinolenta de un despellejado.

Ahí radico:

en lo que no es.

Lo he hecho mío: invadiéndolo,

deshabitándolo. Y sumo mis huesos fantasmales

a sus huesos fugitivos;

me vuelvo yo también hueso ido,

pero que pesa,

que se derrama en una soledad king size.

Vivir es amputar y ser amputado.

Morir, reparar una amputación con otra,

absoluta.

III

Le extirparon el útero.

Tenía miomas, unas bolas

malintencionadas que le atascaban

las menstruaciones y no la dejaban descansar.

El útero apareció en un frasco:

un extraterrestre en formol.

Tenía múltiples extremidades, bultos incomprensibles,

excrecencias, ramificaciones: como un viejo tocón

infestado de verrugas.

Ella, pálida en la cama;

yo, pálido en la habitación.

Metí el frasco en la mochila y me la eché a la espalda.

No pesaba mucho, a pesar de cuánto había crecido.

Salí a la calle. Era domingo por la mañana,

temprano. Apenas me crucé con nadie por la calle.

Los pájaros cantaban y la luz rasguñaba

los cristales de las fachadas.

Era una luz queda,

mojada aún del amanecer,

pero sin otro tinte que su transparencia.

La Vía Augusta palpitaba de silencio.

Cogí el metro. También allí había poca gente:

dos o tres viajeros, el útero y yo.

Al salir en Vall d’Hebron, me saludó otra vez el sol,

oliváceo ahora,

desperdigado, con matices

de hinojo

y escoria.

En el hospital había muerte, como siempre

[esa muerte que no se ve, arrinconada por la blancura

de los zuecos y las cortinillas,

escamoteada por los camilleros],

pero, a aquella hora de la mañana, no era una muerte malcarada:

sonreía,

canturreaba.

Evité los espacios más transitados,

por los que apenas pasaba nadie

entonces, salvo los cadáveres.

Llamé al interfono del departamento de Anatomía Patológica.

«Soy el marido de Á…», dije cuando

un zumbido metálico me indicó que alguien estaba a la escucha.

«Traigo un… una pieza para analizar».

En el departamento de Anatomía Patológica

solo había una persona. De guardia, supongo.

Le di el frasco. No pude evitar sonreír.

En aquella cosa se habían concebido mis hijos.

En aquel tronco contrahecho, que los miomas engalanaban

como cuentas de un collar perverso, había depositado yo

dos trozos más de tiempo,

dos muertes futuras.

Ahora estaba en un frasco, en formol.

Y se lo di a aquella médica de guardia

[o quizá fuera una técnica de laboratorio]

con la misma despreocupación [y hasta alivio]

con que se tira un electrodoméstico averiado

en el punto de reciclaje.

Los análisis del útero no dieron

ningún resultado imprevisto.

No volví a verlo.

*(Barcelona-España, 1962). Poeta y escritor. Licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona (España). Obtuvo el Premio Adonáis. Ha traducido a numerosos autores, como Frank O’Hara, Carl Sandburg, Charles Bukowski, Tess Gallagher, Ramon Llull, Arthur Rimbaud, William Faulkner o Walt Whitman, entre otros. Codirigió la colección de poesía de DVD Ediciones desde 2003 hasta 2012. Dirigió la Editora Regional de Extremadura y coordinó el Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura entre 2016 y 2018. Practica la crítica literaria en revistas como Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos, Quimera y Turia, entre otros medios. Ha publicado en poesía La luz oída (1996), Las horas y los labios (2003), Cuerpo sin mí (2007), Bajo la piel, los días (2010), Insumisión (2013), El corazón, la nada (Antología poética 1994-2014) (2014), Muerte y amapolas en Alexandra Avenue (2017), Mi padre (2019), Tú no morirás (2021), Hombre solo (2022) y Poemas enumerativos (2024), entre otros; los diarios Expón, que algo queda (2021); los libros de viajes Americaneando. Un viaje por los Estados Unidos después de Trump (2023); y ensayo Lector que rumia (2023). Mantiene el blog Corónicas de Españia (www.eduardomoga1.blogspot.com.es).