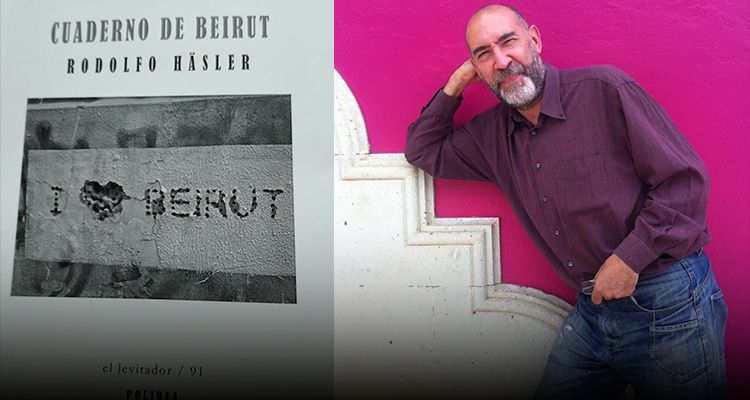

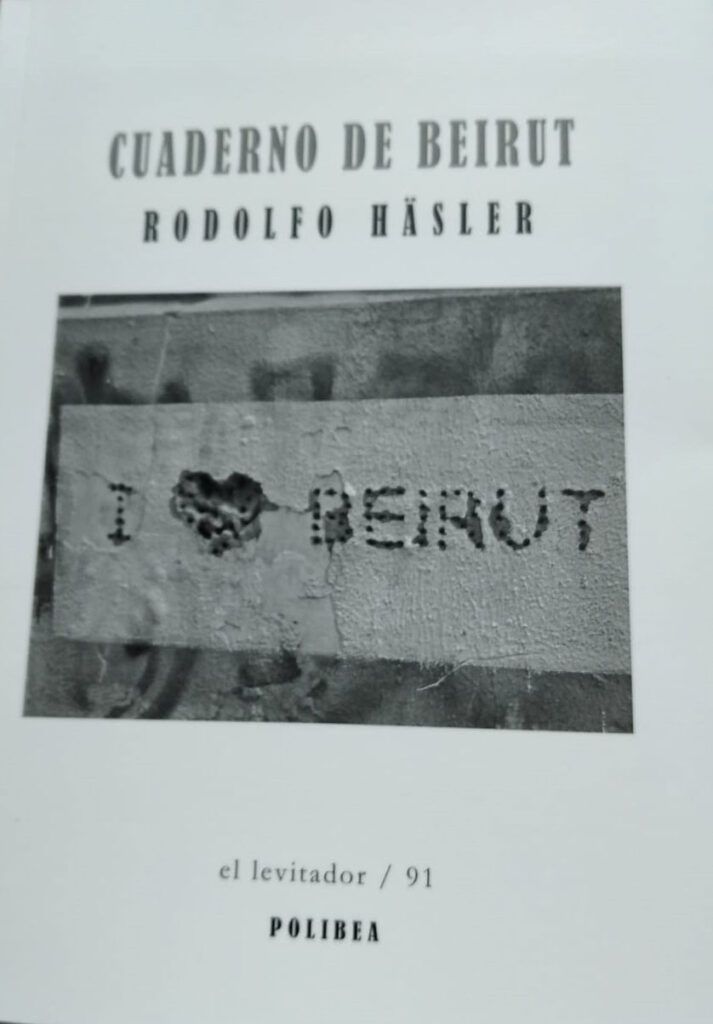

Por Rodolfo Häsler

Crédito de la foto (izq.) Ed. Polibea /

(der.) el autor

3 fragmentos de Cuaderno de Beirut (2020),

de Rodolfo Häsler

7.2.2019

Oh le sacré Liban, les libanais, ces arabes, ces phéniciens, des druzes, des chrétiens, des musulmans, moi je n´imaginais pas que…

Tigran Kapoyan va a buscarme esta vez a Rafik Hariri International Airport. Durante el descenso descubro por la ventanilla un mar verde limón asfixiado de luz, y la línea de la costa que es más bien una pendiente cuya inclinación soporta un caos de viviendas de alturas diferentes, entre minúsculos huertos brillantes, una rampa inversa desde las montañas nevadas, y de repente el vacío para después sobrevolar lentamente Ras-Beyrouth.

Son las 15.20h.

Todo aquello que se puede desear, todo lo perdido en el camino, todo lo que pudo perturbar noches de insomnio, reaparece y se acomoda en Gemayzeh, rue Pasteur, rue Gouraud, y cada vez que elevo la mirada me detengo, juego con cierta lentitud buscada, algo que se detiene en la parte superior de las ventanas venecianas, y se esparce por los cristalitos verdes, rojos y blancos de los remates. Cómo ha podido construirse algo así, un tranque, un choque que obliga a detenerse, y el corazón se ensancha mientras cuento los vitrales y la luz dilata las pupilas que ahora son de un color más atrevido. Dejo atrás edificios de tres o cuatro plantas del período francés con detalles ornamentales decó, otros son simplemente líneas largas, más cortas, y cada dos por tres un sólido caserón de piedras rectangulares, balcones de hierro colado y juegos a diferentes alturas de ventanas ojivales y más cristales coloridos para cegar los ojos.

Miro en todas las tiendas, desde fuera, sin decidirme a entrar, hoy decido que no. En una de ellas, rotulada en armenio, se ofrece todo tipo de material eléctrico, propiamente elementos de coleccionista, enchufes, empalmes, dragones, lámparas acumuladas entre polvo desde los años setenta. Me detengo ante un negocio de jabones de Sidón, el olor que inunda la acera me remite a un recuerdo de la infancia cuando conversaba con la señora que venía a lavar la ropa en casa.

Jabones de Sidón. No entré, pero he de volver. Me cuesta continuar sin acercarme a tocarlos. Volviendo sobre mis pasos reconozco la llamativa construcción de la iglesia de saint-Antoine, de hormigón armado, construida en la década de los sesenta del siglo pasado, y me apresuro a mi estudio, escaleras de saint–Nicolas arriba.

8.2.2019

Saliendo de casa, bajo el tramo corto de las escaleras, y tomo la rue Gouraud a la izquierda, dejando atrás bares y cafés trendis, algún vegano, gluten free, tiendas de moda femenina, un par de iglesias y la escuela del Sacré-Coeur, hasta desembocar en una amplia avenida que baja en pendiente hasta el mar. Espero a la luz verde y avanzo hacia la place des Martyrs, pero ya no está el cinéma Rivoli ni las palmeras, los echo a faltar, cuánta desolación recoge el amplio espacio cementado. En diagonal despunta la gran mezquita azul, el patriarcado armenio, el monasterio griego ortodoxo, la catedral maronita y la catedral de san Elías. En escasos metros se concentra parte de la tradición religiosa que define al país, dividiéndolo en castas. Me detengo largo rato, pensativo, detrás de lo que queda del famoso cinéma Le Dôme, único resto a modo de memorial de lo que fue uno de los primeros centros comerciales del Medio Oriente. Bombardeado insistentemente, calcinado, vacío cascarón de una sola pieza en forma de huevo de hormigón. De repente junto a mis pies descubro un fotograma medio consumido por el fuego y lo guardo en el bolsillo de la chaqueta.

En su primera parte, el paseo es un cuchillo que escarba en el recuerdo de la devastación. Le Dôme queda aislado ahora en su fragilidad, y es quizá más bello que antes, rodeado de nuevos rascacielos de cristal que lo multiplican.

Alguien me comenta que en su época de esplendor vino a estrenar película Jean-Paul Belmondo. Hay fotos suyas, de color desvaído, que parecen pintadas a mano, en casi todas las tiendas de ropa masculina, cigarrillo a medio fumar entre los labios, vestido impecablemente de blanco, las manos en los bolsillos del pantalón. ¡Cómo puede ese rostro representar a la perfección un momento pasado de la ciudad! Pareciera la misma foto que se repite en esas tiendas donde nada se mueve, iluminadas por neones blancos, decoración pasada de moda de inicios de los setenta. Una de ellas lleva el rótulo de Twin Top. Me resulta un verdadero enigma esa mezcla entre una estética a la última que invade los lugares nuevos, visitados por una juventud bellísima, y esas tiendas de estética periclitada publicitada por la imagen impecable de Belmondo.

La visión se reparte en círculos al tomar la avenida del icónico Holiday Inn bombardeado. Su silueta impacta hasta la desolación. Funcionó sólo un año, durante 1974, y en cuanto estalló la guerra fue utilizado, por su altura de veintiséis plantas y por el amplísimo campo de visión que ofrece, como punto estratégico para los snipers. Es uno de tantos cascarones vacíos y absurdos, una sombra de dolor, y a pesar de ser hoy nada más que una estructura de hormigón fantasmagórica, mirador de la muerte, permite intuir perfectamente el grado de cosmopolitismo de la ciudad en tiempos anteriores a la contienda, ascensión e infierno, semejante a una Habana, gemela de Tánger. Durante largo tiempo lo observo, siempre lo observo con admiración y terror, y a menudo acudo a su posición para mirarlo, y así permanecerá para siempre en su derroche, junto al Phoenicia, éste también dañado pero restaurado, a donde pienso ir una tarde a tomar un café árabe en su famoso bar.

El Phoenicia, uno de los grandes hoteles internacionales de la ciudad, fue construido con los más lujosos materiales. Su escalinata central fue símbolo del rumbo que tomó Beirut como parada obligada de la jet set. Dos veces fue dañado, la primera cuando la batalla de los hoteles, y usado como puesto de control por las diferentes facciones musulmanas y las falanges cristianas, y quince años después remozado en todo su esplendor por la misma familia Sahl que lo construyó. Algo inquietante se olfatea en la zona, junto a la Corniche, algo que vibra y que nunca volverá, que murió calcinado, pero que emite aún un añejo perfume francés.

9.2.2019

Qué sabrosa mesa para el desayuno de hoy, terminado con unas excelentes aceitunas maceradas y pan delgadísimo del horno de barro. Con sabor amargo en la boca dejo la vivienda aprovechando que escampa y brillan tímidos los rayos del sol. Subo las escaleras saint-Nicolas; suelo descender hacia Gouraud, pero esta vez desemboco frente al arzobispado griego ortodoxo y el palacio Sursock. Entro en la blanca mansión y al acceder a la segunda planta encuentro dos retratos, pintura nada extraordinaria, muy académica, del matrimonio de filántropos, él atento, de frente, en traje gris y cigarrillo en la mano derecha apoyada en la rodilla, la mirada tímida y dulce; ella en un vestido vaporoso, Hélène de Sursock, rostro de medio perfil, mirada segura de su belleza y poderío en el peso de unos pendientes de enormes esmeraldas a juego con el anillo. Visito las estancias y me echo sin prisas en el centro del diwan a disfrutar de la belleza de la luz que se refracta por los enormes ventanales de cristales rojos, naranjas, en arco de herradura, que son la única salida al exterior de los suntuosos salones de una domesticidad elegante y refinada. Salgo a la espesura del jardín mojado y me adentro, nada más girar a la izquierda, en uno de los barrios más caros y tradicionales de la burguesía maronita. La vegetación de aceras y jardines es exuberante y casi tropical y por momentos me hace pensar en un entorno parecido de mi infancia que hace mucho dejó de ser. Desciendo despacio por calles pensadas para una existencia grata, arquitectónicamente cambiante, hay mansiones de estilo otomano abandonadas de años, edificios burgueses, pequeñas tiendas de alimentación, peluquerías, bares acogedores, y la vitrina brillante de un negocio de opalinas y cristales antiguos, con el cartel de saldo por cierre. Entro, todo un acierto, pues Edgar, así se presenta su dueño, perteneciente a una vieja familia maronita, me explica el origen de sus tesoros, y me lleva a la trastienda donde me muestra una colección de doscientos ochenta vasos de limonada encargados por su abuelo a la casa Baccarat, delicados, rallados en líneas blancas. Antes de decir nada me invita a tocarlos. En verano era la costumbre de invitar a los conocidos a limonada de media tarde en la residencia estival. Salgo pensativo de admirar la colección de valiosos objetos, sintiendo la vibración en el cristal de un pasado que obstinado se resiste a morir, carente de futuro, como contradictoria carta de presentación de la ciudad. Me emociona despedirme de Edgar, y al darnos la mano me dice que al salir me fije en la mansión de enfrente, perteneciente a la familia Kosremelli, des grands bijoutiers depuis 1892, comenta. Mademoiselle Kosremelli es poeta, recibe con periodicidad a sus invitados y ofrece lecturas en su salón abierto, es soltera. ¿Será éste el destino de los poetas, vivir rodeado de libros, consintiendo a numerosos gatos?

Sigo andando y pienso como será la señorita Kosremelli, última de la saga, cómo será su rostro. Continúo el paseo con esa curiosidad. Tomo Furn al Hayek, donde me paro ante otra inesperada sorpresa, una pequeña fábrica y tienda de jabones naturales, y me decido por los más tradicionales, los de aceite de oliva y los verdes de aceite de laurel, tan antiguos como el propio Medio Oriente. A un paso está Sodeco y en la esquina de la rue de Damas me invade la desolación del esqueleto roído de la Casa Amarilla. De milagro se sostiene en pie, recordando a todo el que pasa que la guerra civil duró quince años. Es imposible continuar, resulta desafiante y terrible el poder de la destrucción, construimos belleza y la convertimos en piedra calcinada. La rue de Damas, mi destino final, fue la línea verde que separó la ciudad en una zona musulmana controlada por diferentes facciones, y otra cristiana. Hay edificios que no parecen edificios, voraces formas indefinibles, pesadillas de la mente. ¿Cómo pudo acoger vida lo que ahora son paredes en suspensión, monstruosos agujeros, gargantas del espanto formando caprichos coronados por hierros retorcidos? Se trata nada menos que de la aparición súbita del terror y la degradación del pensamiento. Muero en cierta forma mientras permanezco de pie, y pienso en tantos jóvenes que me interceptan con curiosidad y me hablan, con los que trato, con quienes descubres el fuerte latido del propio corazón junto al fuerte latido del cruce entre Oriente y Europa, políglotas, cosmopolitas, divertidos, bellísimos, ¿a qué se dedican en este territorio perdido que ya no le interesa a nadie?

Ojos negrísimos, ojos azules en un salto feroz, de repente verdes, que me acompañan toda la mañana transcurrida en el museo nacional, ese ojo de Baco en un mosaico que pierde las teselas, ojo de Heracles llevando a Cancerbero encadenado con la mirada dirigida al inframundo, ojos en hilera en la disposición de sarcófagos antropomorfos fenicios, todos de cara al cielo donde baten las copas de las palmeras, los cedros, los laureles de un verde oscuro como un cuerpo oscuro.

Bourj Hammoud, ya casi sin luz solar, fue la nota cotidiana al otro lado del río perro. Con Tigran recorremos el barrio comercial armenio, que a esa hora pareciera más vivo que nunca, lleno de tiendas iluminadas por neones blancos, la ropa de una moda indefinida resplandece en su fealdad, ropa de niño, trajes de fiesta para ocasiones, calzado de deporte, numerosas joyerías que exponen filigranas interminables, negocios de electrónica, pastelerías. Entramos en la iglesia de san Vartan donde presenciamos el ensayo de una obra teatral en armenio, y nos dirigimos a cenar un bocadillo de basturma – pastrami. Tomamos un café y un empalagoso dulce y hablamos y hablamos hasta casi la medianoche. Al dar la vuelta hacia la avenida principal del barrio nos cruzamos con una princesa armenia, la cabellera rubia cuajada de incontables diamantes. Uno se le desprende y rueda por el asfalto, pero sigue su camino sin darse cuenta.

El taxista que me lleva de vuelta a casa me dice que se llama Mohamed, que vivió varios años en un país africano donde se dedicó a vender coches usados que compraba en Suiza, y que es chiita, pero que no vaya a pensar por ello que es terrorista, al contrario, me asegura que es un hombre de paz. Conduce desaforadamente, esquivando coches y motos, discutiendo a voz en grito. Con ojos enrojecidos de cólera grita sharmuta, walla, cada vez que adelanta a otro coche, y de un golpe de timón se sube a la acera para que pueda bajarme. Qué extraño impacto, sentado en el asiento sin muelles, charlando y reconociendo la vibración de la violencia ahí encapsulada, siempre a punto de estallar en el Oriente.