Para ahuyentar la noche.

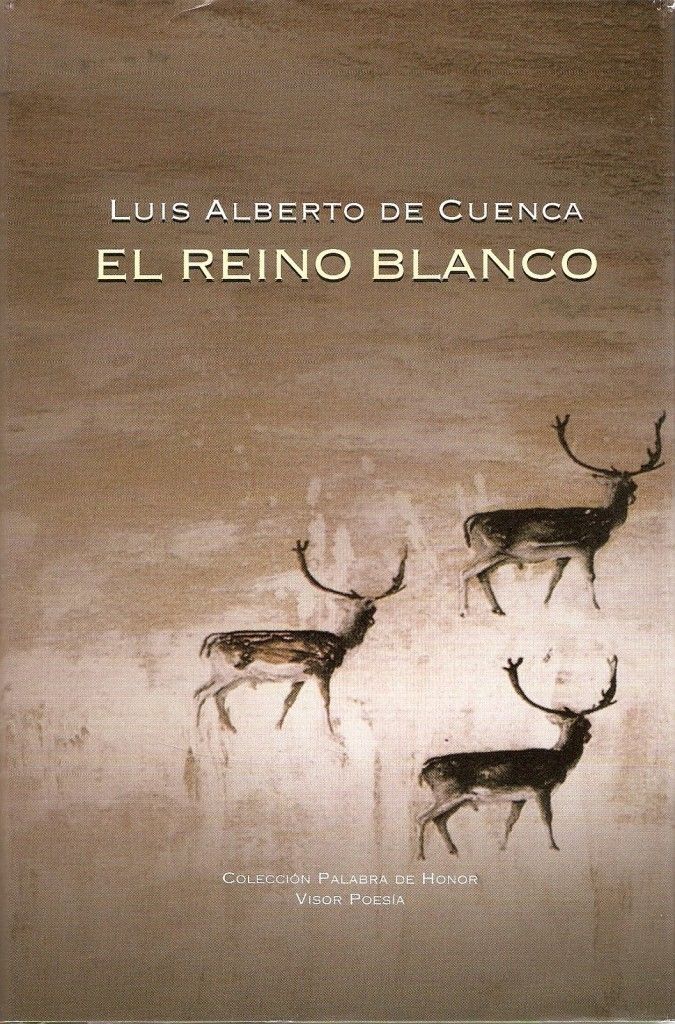

Apuntes sobre El reino blanco (2010), de Luis Alberto de Cuenca

Por: Rafael Fombellida*

Crédito de la foto: Jaime García /

www.abc.es

Alguien, en una habitación repleta de libros, cachivaches y montañas de tebeos, ha dejado una ventana entreabierta. Desde siempre en esa biblioteca ha reinado el verano. En la alcoba contigua una mujer, no sabemos si diosa pero de piel muy blanca, se desviste despacio, senos altos, talle flexible, pubis rasurado. El caballero bebe, sorbo a sorbo, una copa de vino añejo y contempla la operación con mirada educada en el placer, achinando los ojos con guiño salaz. La dama sale a escena flotando sobre sus zapatos de tacón de aguja, única prenda de vestir de la que no se ha despojado. Ni se despojará. Si joven, realza su impostada ingenuidad con elegancia y buen gusto; si madura, afirman los tacones su confianza con altivez y superioridad. Él va a pedirle que se los deje besar, que los clave, quizás, en su garganta. Deja la copa sobre la mesilla, eleva su estatura y repara, sólo un instante, en la ventana entornada. Al acercarse siente una ráfaga de aire ingrato, la hojarasca revuela, ha blanqueado ya la cúspide de los montes. Hay fuera una atmósfera de plomo funeral, una corriente, a rachas, como de piedra caliza. Cierra los postigos de súbito, temblando imperceptiblemente, quizá con algo de incomodidad. Ella le dice: «Ven, mírame un poco a mí». Y retorna al verano.

El reino blanco (2010) es un poemario carismático en la trayectoria del poeta español Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950). De El libro de Monelle, de Marcel Schwob, extrae la referencia del título, aunque la naturaleza del reino sugerido por el enigmático escritor francés parezca permanecer en el arcano. Su condición metafórica, sin embargo, es rastreable en De Cuenca: «No queda más remedio que volver a los libros» reza un verso del poema «El libro de Monelle» incluido en su recordado El hacha y la rosa (1993).

Ofrece El reino blanco una poética que, dentro de la transitabilidad y el aliento comunicativo que la preside, abre puertas a espacios novedosos tanto en ejes temáticos como en factura formal. El De Cuenca reconocible está entero en él, divertido, procaz, intelectual sin sobrecarga erudita, transmisor de entusiasmo y de curiosidad, mítico y lógico. Es un poeta con ángel, tierno y bienhumorado, meditativo y sabio. De cuerpo entero El reino blanco lo recoge tal es, un positivo amante del verano y fiel cultivador de sus canciones. «Mientras el cuerpo aguante, / cantaremos canciones para olvidar el frío. / En las canciones es verano siempre.» Pero ofrece este libro registros, tonos de disconformidad con el paso del tiempo y con la condición anímica y moral del presente. Acentos divergentes que protagonizan, casi diría señorean, algunas de sus secciones.

El reino blanco lo constituyen noventa poemas escritos entre 2006 y 2009, repartidos en diez apartados de muy diferente extensión, tonalidad expresiva e intencionalidad lírica. Algunas de esas secciones, jocosas, juguetonas («Puertas y paisajes», «Caprichos», «Quince haikus asonantados y cinco seguidillas fetichistas»), mantienen el carácter galante y sicalíptico que nos hace gozar, a veces reír, y siempre compartir y deleitarnos con su gloriosa bizarría, elegante, fina, cínica y cordial. Hay un tono de festivo y risueño libertinaje en poemas como «La máquina de amar» o «Central termoginética». Son textos que generan en el lector fantasías mentales que pudieran haber sido imaginadas por James Whale o Rube Goldberg. A los elementos modélicos del simbolismo fetichista (tacones de aguja, ropa interior, pies femeninos) el poeta añade un voyeurismo devocional fiel a la incitación sensual que se le ofrece. «Dime qué puedo hacer salvo extasiarme…». El espectro del mirón no descarta una subespecie sáfica dentro de su linaje aretinesco y fausto. Como dejó escrito Merleau-Ponty, coincidiendo en ello con una característica esencial a la poesía, «el sexo se convierte en una de las vías de acceso a lo extraordinario».

En el aspecto formal este grupo de poemas sensuales ofrece además la sustanciosa variante de la inclusión de estrofas que juegan un papel anticlimático. El haiku (que ya practicó en La vida en llamas) y la seguidilla se cuelan como variables de efecto relajante, timbre epigramático y un aire de poema popular consustancial a la segunda, y potenciado en el primero por la asonancia. Se celebra el instante, la pasión o el erotismo en estas miniaturas líricas bellas y francas: «Todo en la vida / se reduce a dos cosas: / sexo y comida». El conde de Keyserling aseguraba a sus contemporáneos que en la vida había sólo tres hechos importantes: «Comer, beber y aquello otro en lo que todos estamos de acuerdo».

Hay una preocupación barroca en la conjugación de disfrute sensual y caída en el Tiempo. Sympnoia panta, dijo Hipócrates; todo respira conjuntamente, todo participa de un mismo aliento. Una tonalidad tenebrosa reviste numerosos poemas. Sin menoscabo alguno de energía ni de vitalidad, un abismo se ha abierto que ya no es literario ?«Al leerlo, se abrieron las puertas del abismo», escribe rememorando su primera lectura de Drácula?, sino ontológico. Esa herida abierta oxigena algunas de las secciones y composiciones más emocionantes y cuajadas de voluntad existencial, «Sueños», «Hojas de otoño», «Homenajes», «El cuervo», «Paseo vespertino» o «Recuerdos». El vitalismo, ese estandarte que el poeta hinca en la cima conquistada del mundo, tiende a opacarse, a teñirse de gris o del color declinante de las hojas de octubre. La melancolía es la reina de la madurez. Su textura de follaje seco cruje con la fragilidad que escucha al pisarlo el personaje del poema «Berlín, otoño de 1938». Es perceptible un retorno a los ámbitos nocturnos, esos que lindan con la desolación y la alarma y en los que realidad y ficción, sueño y vigilia, presencias y fantasmas son una sola cosa. Singularmente intensa es la sección inicial. Como si quisiera el poeta orientarnos en el mapa de su reino blanco, «Sueños» nos empuja hacia las simas del ser, hacia una pararrealidad onírica. La remisión a esta esfera de extrañeza asfixiante quizá sea un recurso expresivo para introducir en el poema, de una manera alógica, un temor esencial al ocaso; como si deseara que la muerte fuera tan sólo una alucinación. Hay visiones de infierno, del deceso del padre, regresiones al círculo del espanto infantil que sugieren angustia y generan en la mente una imaginería expresionista. «Cierra los ojos: es la única manera de impedir que la noche lo invada todo.» Parece esgrimir el poeta este verso a modo de ensalmo contra un terror difuso.

La siguiente sección, «Hojas de otoño», confirma nuestra expectativa. Sobre el dinámico impulso de vivir ha caído un telón crepuscular. «Somos tiempo y espacio, / aunque nuestra presencia / en uno y otro sea, / cuantitativa y, sobre todo, / cualitativamente hablando, / mera expresión de ausencia, / mueca de despedida.» Hay poemas como «La muerta enamorada» ?prendido de un relato de Gautier? en los que la Esperada se persona y lo llama, seduciéndolo. No se trata ya de ninguna fantasía gótica, de ninguna aparición mirífica. Siente un vaho en la nuca, lo guía hacia «el camino tibio de mis brazos»; esta vez es verdad. «Atardece en el mundo y en mi alma», escribe el poeta mientras repele en vano esta victoria de la caducidad implorando el aroma de las flores marchitas, aroma que pervive. ¿Y dónde pervive? En los libros, aquellos libros a los que «no hay más remedio que volver»; en las sombras tutelares de la infancia, en el recuerdo del primer amor, en la imaginación, en el ideal femenino, en la Diosa Blanca, en la insistencia en un mito humanizado, un referente legendario y heroico nutrido tanto de la alta como de la baja cultura, que, como el propio De Cuenca recuerda «da salida a todo lo más noble que puede haber en el mundo». Es la «ínsula firme» de Amadís ese abrigo postrero en donde refugiarse de las dentelladas de la muerte y del acoso, no menos fatídico, del mundo contingente; mundo disforme, amoral y sin épica regido por «esa tribu perversa, / racista y miserable que disfruta creyéndose / superior.»

Hay un temblor dramático en el tema, recurrente y tratado con maestría, del amor. El amor pasado y presente es escala de tránsito seguro en el mapa del reino del secreto, pero también ese sentimiento se ve acechado por lo obvio, también monta a caballo hacia el oscurecer. Amor que llega desde ayer y desde un mañana presentido. Poemas como «Paseo vespertino», en el cual la pareja de amantes pica espuelas «contra el tiempo de la muerte, / a favor de la vida y del verano», solidarios, solos y despojados de un mundo externo con el cual no se desea conexión ni, mucho menos, la armonía de opuestos y la condición panteísta que perseguían algunos de los primeros textos del poeta. Poemas como «Cuanto sé de mí» ?con Calderón, con José Hierro al fondo?, en el cual, amparado en el recurso irónico, vindica la emoción del dolor perdido, «pertinaz, / como lo fuera antaño / la sequía», como muro de honor contra la muerte.

Y es que amor, dolor, lealtad, honor, los poemas de Luis Alberto de Cuenca están signados por una rara nobleza sentimental. Quizá por ello posean sus composiciones amorosas una radical intensidad. También el amor forma parte del ideal, y es legítimo el duelo al saberlo perdido. Poemas de la sección «Homenajes» como «Dejah Thoris» y, sobre todo, «Me acuerdo de Ella y él», son hermosos ejemplos en los cuales los personajes del cómic de Rice Burroughs o de la novela de George Sand, a la vez que actúan como desdoblamientos de personalidad inducidos por el distanciamiento irónico, representan la proyección emocional de una intencionalidad fuertemente elegíaca. Y en la cumbre de todos ellos «El cuervo», personal evocación de la lectura del poema de Poe, pero subsidiaria de otra remembranza superior, la del amor ausente, pérdida irremisible «por mucho que busquemos / en las fotografías de entonces, en las calles / de Madrid…»; recuerdo recobrado en una atmósfera insomne y nocturna. Ese amor que no regresará nunca más y que es pieza capital en la reconstrucción, entre la nostalgia, la elegía, y un terminante imperativo vital, del yo que fue y que es mientras vivir sea un hecho.

Crédito de la foto: www.diarioinformacion.com

Yo que acepta el pasado, consolida el presente y encara el porvenir según su certidumbre. Yo perdido en la temporalidad y recobrado en el secreto de ese reino erigido a despecho de lo real «mientras siguen aullando / los lobos de la angustia y del aburrimiento». Yo que se perderá en «la oscuridad que va anegando / esta parte del mundo», y que mira hacia ese ocaso sin dejar de reír sintiendo pánico. Yo construido, perdido y rescatado con amor y temblor, alegría y desasosiego, en poemas que entrelazan emoción, imaginación, estilo, inteligencia y todo el saber compositivo del mundo.

Temperamento de una voz única en la poesía española de la cual es paradigma El reino blanco, libro mayor y necesario cuyos poemas operan como lo haría un conjuro para ahuyentar la noche venidera.

*Rafael Fombellida (1959). Sus últimos libros de poesía publicados son Deudas de juego (Valencia, 2001), Norte magnético (Barcelona, 2003), Canción oscura (Valencia, 2007), Montaña roja (Zaragoza, 2008) y Violeta profundo(Sevilla, 2012). Es autor también de la antología La propia voz, poemas escogidos 1985-2005 (Santander, 2006) y del dietario Isla Decepción (Valencia, 2010). Su poesía ha sido antologada en España, México y Bélgica. Algunos poemas han sido traducidos al francés y al polaco. Ha obtenido varios premios internacionales, ejerce la crítica en medios culturales y es habitual en proyectos de edición y gestión.