Por Patrick Pareja Flores*

Crédito de la foto (izq.) Wong Ed. /

(der.) El autor

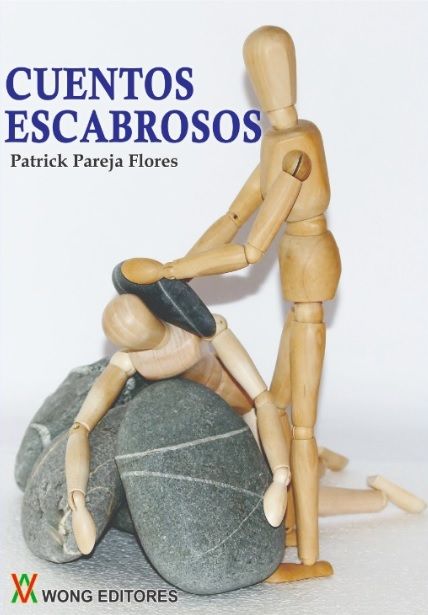

2 cuentos de Cuentos escabrosos (2018),

de Patrick Pareja Flores

Las desolaciones

I

—¡Justicia! —gritaban los vecinos indignados.

—¡Justicia! —daba arengas Bárbara.

—¡Justicia! —reclamaba la muchedumbre en los carteles apologistas.

—¡Jus-ti-cia! ¡Jus-ti-cia! ¡Jus-ti-cia! —aclamaban todos.

Los puños enardecidos, las miradas enfurruñadas, los pies empolvados.

—¡Justicia! —gritaban al unísono.

La gente de El Trapiche salió de sus casas desnudas, en batas, en polos o en camisones de sus esposos, un tanto molestas. Era la hora del silencio matutino, poco más de las once y media, la hora de la siesta. Asomaron la curiosidad, reconocieron a Bárbara, cejijunta y regordeta. Dejaron el fastidio, y así sin más explicaciones que el de los carteles, se sumaron al gentío.

Algunos dudosos demoraron en salir. Fueron al alambre de secar ropa a coger algo que les cubra las vergüenzas, las nimiedades. Otros, de polo remangado hasta la raíz de los alicaídos pectorales o de camisa sin abotonar, o de camisa amontonada

en el hombro y torso bronceado, indagaban los pormenores del ajusticiamiento. La mayoría ventilándose el pupo sumido, apostaron su lío frente a la familia Paredes Donoso. Número 229 de El Trapiche. Casa ancha, sin enlucir, aproximadamente de seis de frente, un patio sin techar y rejas oxidadas que no dejaban llegar a la puerta principal.

—¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!

Bárbara saludó con una venia afligida al público advenedizo. Señal de que era momento de unificar la petición.

—¡Justicia! —repitieron los vecinos amargos.

Bárbara calló las arengas. Procedió a invadir la propiedad, a desfogar la ira. Metió la mano en la puerta de fierro del pequeño patio. La puerta no estaba asegurada, bastó con jalar el picaporte. Agarró un cascajo del patio, lo lanzó. La fuerza impensada hizo temblar el ventanal de fierros modulados e hizo trizas una parte de la ventana de vidrio. Señoras impetuosas entraron a apoyarla, compartían la energía demoledora. Un joven con escoba enfilada destrozó la parte final de las ventanas. Bárbara continuó las arengas. Quería que la familia Paredes Donoso escuchara su presencia.

—¡Justicia, carajo! —replicaba el joven energúmeno del barrio. Esta ocasión le dejaron desahogar su enojo fenomenal. (De todos modos, la justicia puede gritarse, puede escribirse, puede nombrarse cientos de veces y no se desgasta, sirve para confabularse con el deseo, aunque la mayoría de veces, no se cumple). No lo contrariaron. El joven cargó un cascajo inmenso con las dos manos, lo envió contra la puerta de madera. La puerta vibró, pero no cedió, no se abrió, los engranajes eran nuevos, el picaporte era nuevo. Bárbara impulsó su acto, tiró otro casacajazo. El joven, también, repitió la escena. La puerta seguía impávida, un par de roturas asomaron, seguía a la defensiva. Bárbara continuó su alocución furibunda, contaminando el aire de inestabilidad desquiciada.

—¡Jus-ti-cia! ¡Jus-ti-cia! ¡Jus-ti-cia! ¡Justicia!

Todos aplaudieron. El gentío perturbado se preparaba para conglomerarse en el patio vacío, pretendían abatir la puerta testaruda. Dos camionetas policiales llegaron a calmarlos. Seis policías bajaron precipitados de la camioneta y corrieron al patio. Uno de ellos habló con Bárbara; el resto intentó apaciguar al pueblo con la erudición de sus argumentos carcelarios, culposos, delictivos. Pero el pueblo no estaba para calmantes. La justicia populachera, la que no está en los papeles burocráticos, no se traga esos analgésicos, el propósito común debe consumarse. (Esperar el juicio legal es sentarse a observar el envejecimiento de la humanidad). Entonces algunos se colaron, fueron hacia la puerta, a descuajeringarla.

Ningún familiar apareció por la ventana despedazada de vidrio de la familia Paredes Donoso. El joven fornido, que era en parte artífice de esos estragos, creyó ver un rostro asomándose en una habitación del fondo. Prosiguió en su lucha, lucha ajena que hizo propia. (Pues aquí en El Trapiche, como en los noticieros, como en todas partes, los problemas públicos se sienten en el alma, se apropian). El joven se negó a abandonar el pequeño patio. Los policías, después de eludir al público exaltado, cerraron la entrada y consiguieron sacar a los demás a la calle. Dejaron al irritable joven, solo y alocado, buscando rostros al fondo de la casa, en la penumbra.

—¡Jus-ti-cia! ¡Jus-ti-cia! ¡Jus-ti-cia! ¡Jus-ti-cia! —siguió pregonando la muchedumbre en las narices de los policías.

Alguien alcanzó al joven malgeniado un pote con pintura amarilla. Bárbara desde afuera le daba el aliento reprimido. El joven desenroscó la tapa del envase de pintura, se embadurnó el dedo índice, empezó el marcaje deshumanizador. Dos policías, en vano y a palabras educadas, le invitaron a no proseguir con el anuncio. A él le dio lo mismo, era un asiduo visitante de la carceleta, la conocía igual que a cada tramo de su huerto.

La pared sin enlucir, junto a la puerta, bajo el medidor de luz eléctrica, soportó cada palabra delineada, la paciencia de los trazos torpes, la exasperación encasillada, la frase delatora, encaradora, dura, mal escrita:

VIOLADOR

EL PUEVLO

TE ARA JUSTICIA

II

El rumor de un ataque compulsivo estaba previsto desde el día anterior. La familia Paredes Donoso lo supo. Sabía que iban a vociferarles el delito en la sala. Solo les quedaba soportar el enfrentamiento. ¿Cómo no hacerlo? Si la noche anterior habían pagado, a las justas, un pasaje del acusado para refugiarse en la capital. Después de los gastos de la abogada no les quedaba nada más que ochenta soles para el resto del mes, y recién marzo cumplía seis días.

Fue una despedida apresurada, sin contratiempos. Su hermana Sonia había regresado disminuida a la casa a recoger lo poco que quedaba del acusado. El acusado acallado ni se quejó al escuchar las indicaciones de sus padres.

—¡Desaparecerás! —sentenció su padre.

—Tu tía sabe todo. ¡Así que aguanta! —determinó la madre.

Solo miraba el suelo. La vergüenza se había acomodado en él. Las palabras de sus parientes que deberían herir sus sentimientos rotos no se comparaban a lo vivido en la comisaría. Definitivamente, los golpes son inolvidables, no las palabras, como suele decir la gente. Un día entero soportó en silencio la rebeldía de los policías en la carceleta: bofetadas, insultos, varazos y puntapiés acomplejaron su corta estadía.

—Peores cosas van a venir. El día que vayas a la cárcel te harán de mujer —le advirtió sarcásticamente uno de ellos.

Los padres notaron las lesiones, pero no se atrevieron a denunciar. La gran carga culpable les retraía de toda acción. Silenciados, continuaron el plan de fuga. En cambio, su hermana no apoyaba el escape. No estaba de acuerdo. Sería estigmatizada, aborrecida, ignorada por sus amigos de El Trapiche.

—Ahí tienes tu ropa —le dijo, no era capaz de buscarle la mirada. Para ella el hermano era un repugnante criminal.

Desde que la abogada logró sacarlo de la carceleta, la familia Paredes Donoso tenía la mente descompuesta. Sabían que vendrían situaciones bochornosas.

Al salir de la comisaría, atravesaron un barullo de gente rabiosa: los parientes de los denunciantes y una lluvia de arena y basura, cayeron sobre ellos. Se embarcaron en un mototaxi, fueron directo a la casa de la abuela materna. Calle colindante a El Trapiche. Por supuesto, la abuela no quería saber nada del nieto. Ni salió a recibirlo, ni se alegró como acostumbraba en sus visitas intercaladas. Lo ocultó por clemencia de su hija.

—Yo no he parido ni he criado violadores, ni prostitutas —dijo finalmente.

En el aeropuerto no lo abrazaron, ni lloraron, ni le inyectaron frases de vigor, lo empujaron a entrar a la sala de espera al primer llamado. El temor del ataque estaba latente. No querían escándalos internacionales. Bastaba con las noticias locales. Llevarían el luto estoicamente en el 229 de El Trapiche.

Volvieron a casa de madrugada. Rozando las dos. El vuelo había sido temprano. Pero con el dolor atascado en las entrañas, indispusieron su retorno hasta que la gente de El Trapiche se durmiera. Se quedaron mudos en un banco, afuera del aeropuerto.

Para su malgastada suerte (si es que la suerte existe. La suerte, me parece, es un término inventado para maquillar las desdichas), Runamula, el célebre ebrio de El Trapiche, los vio entrando sigilosos, aprovechando la opacidad del alumbrado público. Primero Sonia. Luego, Alinda, la madre. Al último, Víctor, el padre. Así que, al momento de presentir los primeros pasos de la cruzada del día siguiente, trancaron el portón de la puerta principal, cerraron las frágiles ventanas, se escondieron en la última habitación perteneciente a los padres. Timoratos, ojerosos, somnolientos, preocupados, se arremolinaron, sin decirse nada, en el colchón matrimonial de paja de dos plazas.

El ruido los despertó. Temieron una tragedia. Sonia se desparramó en la cama. Desconsolada, lloró sobre la almohada. El lío se intensificó. La madre en su intento de calmarla se contagió del llanto. El padre sacó la cabeza. Los vidrios rotos estaban desperdigados en la sala junto a algunos cascajos con los que pretendían construir el piso del patio delantero. Escuchó la voz del muchacho pleitista asegurando ver una mujer entre la penumbra. Preparó su mentalidad, se dispuso a confrontarlos, a romperse los ligamentos de los dedos, a proteger a su familia, a la familia que ya estaba habituado a proteger.

III

Desde pequeño entraba y salía de la casa de doña Bárbara Sinti. Era amigo de infancia de su hijo Alcides. A decir con exactitud, era su contemporáneo. Fueron juntos al jardín Jesús de Praga, a la primaria Meza López y ahora cursaban el segundo año en el Colegio Nacional. Bárbara Sinti le tenía mucho aprecio, como a un hijo. A veces le invitaba a comer y a pasear. Confianza propia de un vecino antiguo. No había necesidad de pedir permiso. Él entraba sin anuncios, directo al cuarto amplio de camas consecutivas, al estilo de los hospitales. Es más, puedo afirmar que pocas personas piden permiso. Se anuncian al momento de ejecutar el acto, dicen, por ejemplo, puedo pasar, pero ya están adentro. Costumbre chabacana de la comunidad.

Bárbara Sinti tiene un pequeño más. Alcides, es obvio, quiere a su hermano, juegan bastante al fútbol. Pero cuando él no estaba, su amigo suplía el sitio. Llevaba al pequeño a su corto patio delantero y peloteaban por horas. Luego, agotado le conducía de la mano adentro de su casa, a tomar agua, a corretear en los cuartos, eso es lo que dijo. Bárbara Sinti confiada no le buscaba hasta las seis y tantos. Esa hora mi bebé tiene hambre, confesó llorando en la comisaría. Pero aquella vez, el día del que les cuento, él lo trajo temprano. Una actitud sospechosa a su parecer.

Vio a su hijo incómodo, entristecido, resignado. Entonces, su intuición de madre se encendió. La corazonada espantosa que todos tienen al anunciarse las desgracias, la agitó. Pensó en algún rasguño o corte en el cuerpo. No encontró nada. Presionó los dientes, estrió la frente, respiró agrietada, supuso lo peor. Revisó la intimidad de su pequeño, encontró sangre en la parte trasera del calzoncillo del hombre araña. Profirió el sollozo más triste de la historia del hombre. Gritó ofendida.

El pequeño confesó balbuceante, con palabras recortadas, el ardor en la intimidad. Sin esperar nada, conmocionada, llorosa, Bárbara Sinti cruzó la calle. La puerta de fierro del patio estaba abierta. Tocó la puerta principal. La señora Alinda salió con la sonrisa complaciente a atender. Bárbara Sinti reclamó sin titubeos, la voz se le escuchaba enorme, alterada, molida:

—Su hijo Numerio violó a mi niño de dos años.

IV

El padre de Numerio respondía a la intransigente muchedumbre. Los policías llevaban de las extremidades al «pintor» iletrado, al bravucón de El Trapiche. Muchos se opusieron, cerraron el camino de los policías. Dos de ellos, los que estaban sujetándole los pies, soltaron al frenético Chichón, y prepararon su disparate, el show complementario. No permitirían la justicia inoportuna de la población. Necesitaban justificar su intervención. Chichón se resistía, pataleaba, maldecía, maldiciones conchudas, decía. Los policías, escondidos tras el casco y las gafas oscuras, dispararon sus bombas lacrimógenas. No toleran a la gente común o como señalan ellos: «Es mi deber, señores. Son órdenes».

Los vecinos desnudos fueron a la carrera a sus casas, a remojarse el rostro. Los demás policías subieron a Chichón a la camioneta. Resistió poco en el borde. De un brusco empujón lo arrojaron parecido a una asustada marioneta. Lo atenazaron. Los que dispersaron a los vecinos con sus bombas subieron y le presionaron la barriga musculosa con las rodillas. Como si fuera el delincuente acusado, se lo llevaron. (Así es el país, protege a los desgraciados, a esos zánganos que merecen ser aporreados). El papá de Numerio miraba sereno el traslado de Chichón. Soberbio, se quedó en su ventana marchita a responder engallado los insultos. Una fila de policías escudaba su casa.

Hijas de las añagazas

El dolor le empezó al momento de tender la ropa de sus hijas en los cables tendidos de su huerto. No le prestó importancia. Pensaba parir a escondidas, escabullirse al hospital con el cuento del trabajo cotidiano, limpiando casas de los comandantes en la villa militar. Pretendía evitarse los ojos afilados, las recriminaciones, la rabia de su marido receloso. Se aproximaba un chaparrón cargoso, bendición celestial por la fiesta de San Juan. Esos aguaceros interminables que hacen navegar a las calles dos y tres de El Trapiche. Es decir, se arrejuntaban la basura, el desagüe, la greda, formando un lodazal inaudito que solo el sol enojado de los días comunes podía endurecerlo. Era junio, y en este país de la lluvia no se perdona ni a los desvalidos.

Désica Casado Alagueño exprimía la ropa de su última pequeña Nair, de un año y tres meses de edad. Mientras retorcía los pañales de tela lavable, los punzones le agolpaban el vientre. Sabía bien que llegaba el momento de correr al hospital, el que no se encontraba muy lejos. Veinte minutos en mototaxi y papeleo burócrata: esperar su turno, pesar la voluminosidad engañosa, medirse la presión, el estado crítico, ponerse en la fila de admisión, esperar la impresión lenta de los formularios, volver al tópico, observar el llenado del formulario a mano, esperar en ventanilla el sello de conformidad para la gratuidad del seguro, sentarse en la banca larga, esperar su turno con el único doctor de la tarde, agarrarse el vientre movedizo, responder las interrogantes del doctor, callarse ante el reproche por andar sola, esperar su dictamen, recibir la receta con los medicamentos que no habían, salir a la calle Aguirre, colarse en la fila de la farmacia, esperar la paciente búsqueda del farmacéutico con cara de enemistad, soportar el parto lento, la bolsa del bebé rota, el líquido escurriendo por las piernas gordas, enterarse de la inexistencia de algunas medicinas, cruzar la pista, esperar la atención de las boticas particulares, el milagro del precio económico, aclarar el zumbido de los oídos, pensar que alguien le estaba recordando, gastar los pocos billetes de la faena del día anterior, completar la receta, volver al hospital, esquivar conductores malgeniados, acosos desenfadados por atravesar la pista por la mitad, aligerar el paso, meterse de lleno a emergencias, esperar la voluntad de una enfermera, la animosidad de un doctor agradable, consciente de la necesidad, con corazón humanitario, esperar adolorida, esperar, sudar en la colchoneta azul envejecida, gemir, esperar, desesperarse, gritar, sentir que la vida se va en la labor de parto, gritar, esperar… esperar impaciente, enojada, ante las miradas impávidas de las pacientes cercanas de la misma habitación.

Désica Casado Alagueño apuraba la labor usual, después de pasarse la mañana entera refregando la suciedad de las mudas y cocinando en las hornillas nuevas, le faltaba la mitad para colgar: los uniformes escolares de primaria de sus dos primeros hijos, el vestido de inicial de su pequeña de cinco, los dos polos, las cuatro camisas, los cuatro pantalones, las medias, los interiores de Alipio Moncada Freitas, mientras él, Alipio, su marido, estaba enclavado en la mecedora, adormitado, mirando televisión boquiabierto.

Alipio Moncada Freitas no sospechaba nada. Ni siquiera se había enterado del embarazo de sus dos últimos hijos. Désica por temor a recibir una soberana bofetada de animal enfurruñado, se había guardado el sentimiento de maternidad hasta el día que retornaba con el bebé a casa.

¿Qué hacía Désica Casado Alagueño para ocultar el vientre abultado por nueve meses? No mostraba queja alguna. Hacía las labores de mujer del hogar. Incluido el supuesto trabajo en las tardes en las casas ajenas, hasta rozar más de la medianoche, los días laborables, de lunes a viernes, sin falta alguna. Ante todo, su cuerpo robustecido por el cansancio de la edad, su barriga ensanchada, la piel estirada bajo los senos, hacían notar ante el mundo su gordura, cosa de la que no estaba orgullosa, dejando a un lado las habladurías sobre los supuestos embarazos que terminaban siendo incuestionables.

Su marido a veces vomitaba reclamos o puñetazos inesperados. El retorno tardío más allá́ de la una, era calmado por las deliciosas sobras de medio pollo a la brasa, asado de cecina con chaufa especial o pescados ahumados y tacacho bañado con el aroma del cerdo, que ella decía, sus patrones le convidaban.

Al señor Alipio Moncada Freitas solo le interesaba festejar los fines de semana, en la casa de sus tíos, en el 316 de El Trapiche, refrescándose con cajas de cerveza, siempre con su mujer al lado, bailando, bromeando, cantando, acusándose entre primos de mantenidos, de cornudos (de otorgarse sueños donde eran mordidos por un perro o por una serpiente, serios indicios de infidelidad), de mandones, de mandilones, agarrándose a bancazos, perdonándose la semana siguiente en un círculo vicioso, círculo inestable de amistad, aborrecimiento temporal y odio acumulado.

Fue su primo Euclides el que, en un arranque de rabia por la broma retorcida sobre su supuesta homosexualidad recatada, le escupió las palabras claras, le despertó la curiosidad ingenua, le transmitió el bicho de la indagación cierta, palabras que toda su familia y todo el mundo en El Trapiche estaba pensando:

—¡Tu mujer es puta!

Con la pasividad que le caracterizaba en la calle (porque en casa era un irremediable encolerizado, mano ligera, típico agresivo, machista ególatra, como la humanidad que aparenta sobriedad y tiene dos personalidades: en privado y a la vista de todos), miró a su primo Euclides, miró a sus familiares, miró a Désica y notó la ligera incomodidad en su rostro redondo. Volvió́ a mirar a Euclides y le exhortó a mostrarle, en un plazo previsto, las pruebas antes de que destroce su cráneo a puño limpio. Ese día del parto, Alipio Moncada Freitas estaba a la espera de la información, de los detalles exactos para demoler la relación de ocho años y cuatro meses en el 368 de El Trapiche.

Désica Casado Alagueño salió de casa apurada sin llevar un bolso o algo para el parto. La lluvia arremetía sus primeras gotas dolorosas. Su marido asintió, su visión encauzada hacia el televisor pequeño de catorce pulgadas, no percibió la palidez acentuada de su mujer, en el fondo le remordía no haberla confrontado a golpes en el transcurso de los días gastados.

Désica pasó por media calle de El Trapiche sonriente, fingiendo la alegría característica de una mujer emprendedora, difícil de derrumbar, soportando el leve dolor de los estacazos recios de las garúas.

Minutos después, efectivamente la puerta sonó. Su hijo mayor de ocho dio el pase a su tío Euclides. Él se sentó en la mecedora contigua junto a su primo, pidió disculpas, buscaba evitar el horror de la bronca pendiente y le desempolvó los datos con una seguridad de primera persona, lo que ya todos suponían. Dio forma, nombres, dirección y fechas a los rumores insensatos.

—En una quinta, en la Moore trabajan prostitutas clandestinas.

Alipio seguía impasible, neceándose en la poltrona con la mirada estática en el televisor.

—Primo, yo estuve allí. Tu mujer me vio. Chichón también la vio. Rodolfo la vio el jueves pasado.

Euclides esperó alguna pregunta aclaratoria, alguna petición de detalles suculentos. Aunque en la mente encolerizada, en los dedos que presionaban las coderas de la mecedora, toda duda estaba despejada. En realidad, la ociosidad monótona de los días enteros cuidando a los niños, sentado en la vereda observando la vida ajetreada pasar, le habían colocado en una posición positiva ante esas circunstancias. Incluso pensó en no volverla a golpear. Al parecer la cura del machista se encuentra en la vergüenza pública, que lo lleva a las tribulaciones morales. Pensativo, deshonrado, Alipio Moncada Freitas, sacó a relucir, a su conveniencia, su decisión insospechada:

—Mi mujer, primo… —un leve carraspeo le atascó la frase—. Désica, primo, será lo que quiera ser, mientras mantenga esta casa.