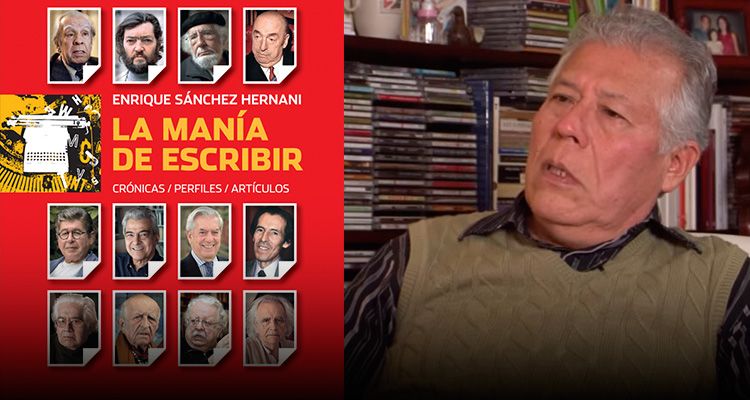

Por Enrique Sánchez Hernani*

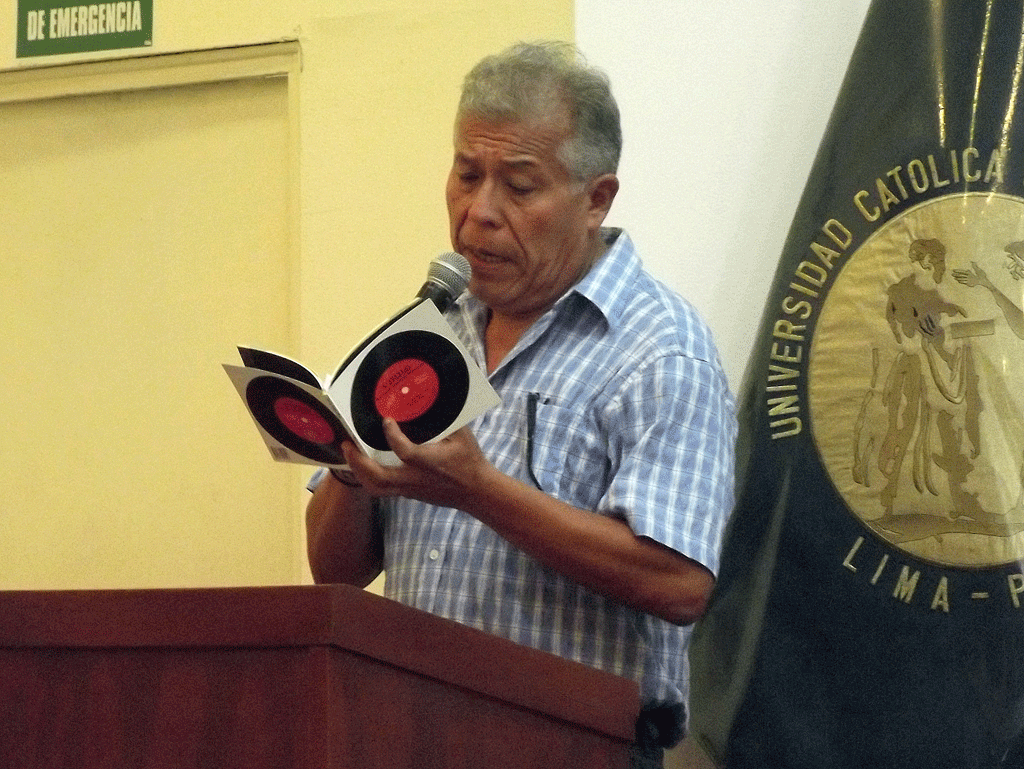

Crédito de la foto (izq.) Fondo Ed. Cultura Peruana /

(der.) www.youtube.com

2 crónicas de La manía de escribir (2017),

de Enrique Sánchez Hernani

César Calvo. Las tres mitades del poeta

Mientras estuvo de paso por este paraíso material, el poeta César Calvo cargaba muy elegantemente a cuestas su fama de trotamundos, caballero galante, periodista bohemio, amigo de sus amigos y otros títulos nobiliarios que lo habían convertido en todo un personaje. Poeta premiado, muy joven alcanzó la fama, que se perfeccionaba diariamente con las leyendas que se le atribuían.

Por lo pronto, Calvo (1940-2000) es el único poeta de Iquitos que nació en Lima. La paradoja es sencilla. El padre del vate, el pintor César Ángel Calvo de Araujo, nació en Yurimaguas, y la madre, Graciela Soriano Narváez de Calvo, en Cajamarca. Pero ambos se conocieron y casaron en Lima. Doña Graciela, a partir de entonces, nunca salió de Lima. Pero a César le gustaba afirmar que era de Iquitos. La madre, de humor desbordante, que llegó a vivir más de 100 años, decía: “No sé cómo he hecho para dar a luz en Iquitos sin salir de Lima”.

La explicación que tienen sus hermanas Nania y Helwa es que César amaba la selva y hubiese querido nacer allá. Es que al poeta, de niño, le impresionaron las historias que contaba su padre sobre el chullachaqui y el tunche, y decidió que había nacido en Iquitos. Aunque de alguna manera sí era charapa: viajaba constantemente a la selva y su novela, Las tres mitades de Ino Moxo, es una de las mejores aproximaciones a la magia de los brujos amazónicos.

La “leyenda Calvo”, aunque se desperdigó por Lima cuando dio a publicar sus primeros libros de poesía, a principios de los 60, había germinado antes. Las hermanas del poeta recuerdan que desde chico era muy bromista y que las profesoras lo adoraban en el colegio. Entonces, su primera vocación fue la de misionero, para ir a la selva y enseñar la religión católica, seguro inspirado por su padre, quien decía que lo que le faltaba a la selva eran sacerdotes. En su colegio Pedro Tomás Drinot, del Cercado, el niño César Calvo actuaba y era el recitador oficial de César Vallejo, pues la mamá le había hecho memorizar “Los Heraldos Negros”.

La primera muestra de su futuro de poeta la daría cuando, a los 12 años, le escribe una carta al abuelo materno, pidiéndole que no se vuelva viejo. Allí se da cuenta que sabe escribir. La madre, entonces, le lee sus primeros poemas y lo alienta a que siga escribiendo. Calvo, en un poema de adulto, lo confiesa: “por ti soy poeta”, le dice. La presencia de la madre será muy notoria en su poesía luego, como en el famosísimo poema “Venid a ver el cuarto del poeta”.

Su relación con la madre se acentuaría con los años. En la época que ya vivía fuera del hogar materno, cuando la madre enfermaba, César se aparecía sin que nadie lo llamara, cosa que era imposible porque la familia nunca sabía dónde dormía. Entonces se quedaba a cuidarla, le cocinaba, limpiaba su habitación, lavaba y se sentaba con ella a conversar. Una vez que sanaba, desaparecía otra vez. Nania y Helwa dicen que siempre fue así, sin fallar una sola vez.

La relación de complicidad era tanta, que cuando volvía de sus desapariciones, con todo desenfado, César le contaba a su madre: “Mamá, mira a quien me levanté”, o: “He conocido al amor de mi vida”. “¿Por cuántos días?”, le respondía invariablemente ella, conociendo que su hijo ya era un enamorador impenitente. Bromeabanmucho y se tomaban el pelo.

Otro misterio. Su trayectoria de galán empezó muy pronto. Sus hermanas cuentan que desde chico se apreciaba que iba camino a ser un Don Juan. Su primera enamorada la tuvo a los 13 años, aunque el poeta les confesó que, en verdad, se había enamorado por primera vez a los diez. Pero ellas también admiten que César sí se enamoró varias veces, aunque se casó una sola vez, en 1967, con Carmen Saco en París. Pero más duraron de novios que de esposos. Es que muchas amigas iban donde la esposa a contarle falsas historias de idilios, y con la fama de mujeriego de César, no era difícil creerles.

A pesar de sus correrías galantes, cuentan sus hermanas, a César le gustaba mucho reunirse con la familia. Los Soriano eran una familia muy numerosa. Doña Graciela tenía quince hermanos y muchos sobrinos. Pasaban las vacaciones todos juntos en una casona que el abuelo paterno tenía en Puente Piedra, por entonces una campiña remota. Para mimar a su familia le agradaba cocinar. Cuando César aún estaba en el colegio, los domingos despertaba a su madre y sus hermanas con la sorpresa de que ya había preparado el desayuno. Su especialidad era preparar platillos que nunca podía repetir, porque cocinaba según lo que encontraba.

Además de poesía, César también componía, letra y música a la vez, sin saber tocar ningún instrumento. Sus hermanas lo veían hacerlo, pues se ponía a tararear. Muchas de estas canciones terminaron luego registradas con otros nombres, pues el poeta las obsequiaba.

Cuando sus hermanas le preguntaban por qué lo hacía, él les respondía: “Es que le gustó y se la he regalado”. En este lote hay algunas canciones famosas. Nania y Helwa también recuerdan que César escribía sus poemas a mano, de noche, echado en su cama. Luego se compró una máquina eléctrica, hasta que un amigo le dijo que la necesitaba y se la regaló.

Esta generosidad se ampliaba a muchas cosas materiales, por las cuales sentía verdadero desdén. Era muy común en él regalar su ropa a quien se lo pedía, muchas veces a auténticos desconocidos. Y cuando ya no tenía qué regalar, obsequiaba la ropa de su hermano Guillermo.

Sus hermanas cuentan una anécdota impresionante. Muerto el poeta, la madre tomó un taxi de los varios que solían esperar pasajeros por su calle. El chofer la reconoció y le preguntó por César. Cuando la mamá le dijo que había fallecido, el hombre se deprimió terriblemente. Le contó que una vez, haciéndole un taxi al poeta, le había confesado que el banco le había quitado su auto anterior, por no haber pagado las últimas letras, y que Calvo se metió la mano al bolsillo y le dio la suma faltante.

Como esta anécdota, su familia ha recogido otras parecidas, donde el poeta cedía su sueldo para pagar rentas atrasadas, cuentas de hospitales y muchas cosas más. “No importa –solía decir– ahorita escribo un artículo para tal periódico del mundo y recupero todo”. Todo un buen poeta y un gran tipo.

***

Calvo, aunque poeta, narrador, periodista y aficionado al criollismo, amaba la vida por sobre todas las cosas. Su gran poesía le servía como emblema para navegar por esos mundos. Como pocas veces en nuestra historia literaria, la leyenda urbana y personal se mezcló con los elogios que congregaba su obra poética vital. Ocurre que Calvo vivió y escribió con intensidad pareja. Sus mejores poemarios se reunieron en Pedestal para nadie (Mesa Redonda, 2010). Allí figuran “Poemas bajo tierra”, “Ensayo a dos voces” (coescrito con Javier Heraud), “Ausencias y retardos”, “El último poema de Volcek Kalsaretz”, “El cetro de los jóvenes”, “Pedestal para nadie”, “Cancionario” y un poema largo considerado

como lo mejor suyo: “Para Elsa, poco antes de partir”.

Como muchos, empezó a escribir poemas cuando estuvo en el colegio, en el Hipólito Unánue, donde el bibliotecario –el más tarde político Alfonso Barrantes Lingán– le prestaba tomos de Eguren y Vallejo. En la Universidad de San Marcos definió su vocación, tanto por la poesía como por la vida, abandonando los estudios. Luego fue periodista (a principios de la década del 60 trabajó en El Comercio, convocado por Manuel Jesús Orbegozo), activista de izquierda, guionista para televisión, asesor de Perú Negro, bohemio criollo y director de la filial de Iquitos del inc. Su fama de galán fue legendaria, así como el amor por sus amigos, y su simpatía y cordialidad.

Alberto Escobar, prologuista de la primera edición de Pedestal para nadie, pondera de Calvo sus “espléndidos broches metafóricos” y “las sugestivas asociaciones de ritmos que a veces son cortados, de modo abrupto, por la irrupción de lo inusitado”. Calvo, en su poesía, desplegó dos temas básicos: el amor a la mujer y la preocupación social, dentro de una voz de acentuado lirismo, de metáforas frondosas. El escritor Óscar Araujo cree que estas nacen un poco del surrealismo y más de la lujuria amazónica. Calvo, aunque nació en Lima, le gustaba decir que era de Iquitos, por admiración a su padre, el pintor yurimagüense César Calvo de Araujo.

Sus primeros libros nacen heredando el acento de la poesía de Alejandro Romualdo y Juan Gonzalo Rose. Pero luego introduce el coloquialismo en sus versos, presente ya en El cetro de los jóvenes y Pedestal para nadie, y más tarde la cadencia de la música criolla, a la cual era tan afecto, en Cancionario, de una manera más radical que Rose. En gran parte de su obra, pero explícitamente en uno de sus últimos libros: Como tatuajes sobre la piel de un río, sobrenada el tema de la selva.

Rodolfo Hinostroza, amigo y compañero generacional de Calvo, cree que entre las generaciones del 50 y del 60 (más en Calvo y Arturo Corcuera) la gran diferencia se halla “en la vida más que en la poesía”, pues los del 50, a su juicio, eran más conservadores, mientras que los del 60 “irrumpen en la escena literaria con ganas de cambiarlo todo”.

Así habría que entender esa pasión de Calvo por unir poesía y vida, poesía y gesto social, poesía y romance.

El poeta fue el iniciador del cambio generacional en la poesía peruana de su época, pese a sus parentescos ya señalados con la Generación del 50. Ocurre que junto a Javier Heraud ganaron el premio El Poeta Joven del Perú de 1960, otorgado por la revista Cuadernos Trimestrales de Poesía, de gran revuelo entonces. Luego Calvo usaría su intenso periplo vital para provocar giros en su escritura, pero sin salirse del tronco lírico clásico.

El poeta también fue narrador. Sobre la base de una conversación, usando el ayahuasca, con un brujo amazónico, el shirimpiare Ino Moxo, escribió Las tres mitades de Ino Moxo, una novela de aliento épico. Allí incorpora los saberes y decires de la Amazonía, y una visión del saber mestizo: Ino Moxo era hijo de un cauchero, raptado por los aborígenes amawaka para educarlo como su líder.

Su último libro, publicado póstumamente, fue una narración –que incorpora novela, reportaje, poesía y mitos–, llamado Edipo entre los incas. Este libro es un diálogo crítico entre el psicoanálisis y los universos míticos de los Andes y de la selva peruanos, que desbroza con originalidad los caminos de las culturas masculina y femenina. A la vez, este libro revela la enorme preocupación que tenía el poeta por distintos giros del conocimiento ilustrado y la cultura popular, que frecuentaba con pareja intensidad.

Escritores versus escritores.

El rufianismo literario

No todos los escritores se distinguen solo por sus pulcras palabras. Algunos también son capaces de envenenar las mayores ofensas que se hayan escrito en el planeta. Si tales agravios fuesen pasibles de pena de cárcel, la historia literaria contaría con varias cadenas perpetuas y algunos corredores de la muerte, camino a la silla eléctrica. Pero la justicia, en estos casos, ha sido benévola y pusilánime y no ha fijado un castigo debido.

Como prueba convincente, hay una larga lista de estos agravios entre los maestros del denuesto, verdaderos profesionales de la invectiva, calumniadores contumaces, todos prestos para la diatriba. Así, sin ton ni son, palabras de más pero de ninguna forma de menos, los escritores esconden en el fondo de sus almas otro yo feroz. Por eso muchos de ellos se han hecho propensos al escarnio del prójimo. Las víctimas, cómo no, son sus propios colegas, lastimados por celos mortales o envidias ponzoñosas.

Algunos, como el poeta chileno Vicente Huidobro, eran una fábrica de ultrajes. En 1935 –se cree que sólo por el fútil prurito de llamar la atención–, el vate sureño llamó al peruano César Moro “el piojo homosexual César Quíspez Asín”. Moro, ayudado en la coprolalia por el entonces joven poeta Emilio Adolfo Wetsphalen, tildó al vate chileno, en venganza, de “analfabeto agresivo y pretencioso”, “ratero”, y “basura hambrienta de gloria” en el célebre manifiesto “V. H. o el obispo embotellado”.

Huidobro también la emprendió contra Neruda y recibió lo suyo como respuesta, al punto que en 1937, estando ambos en España, intervino desde París un grupo de amigos, clamando hicieran las paces. La carta la firmaban nada menos que Tristan Tzara, Alejo Carpentier, César Vallejo y Juan Larrea, entre otros.

En el Perú es célebre la catilinaria que le propinó a César Vallejo el entonces influyente Clemente Palma, quien llegó a decir: “¿Usted cree señor Vallejo que colocar una imbecilidad encima de otra es hacer poesía?”. Palma, con semejante boutade, y en acto de justicia lírida, se borró de la historia literaria, pues sus obras son de menor recordación que sus invectivas. Ningunear al mayor talento de la poesía en castellano le cortó el cuello.

Otros quizá recuerden que para producir libelos, nadie como el arequipeño Alberto Hidalgo o como los muchachos de Hora Zero, que en los setenta no dejaron títere literario con cabeza: eran unos parricidas desatados. O como los ochenteros poetas de Kloaka, que en uno de sus manifiestos dijeron escupir sobre la tumba del poeta Martín Adán y le instaron a que terminara de morirse.

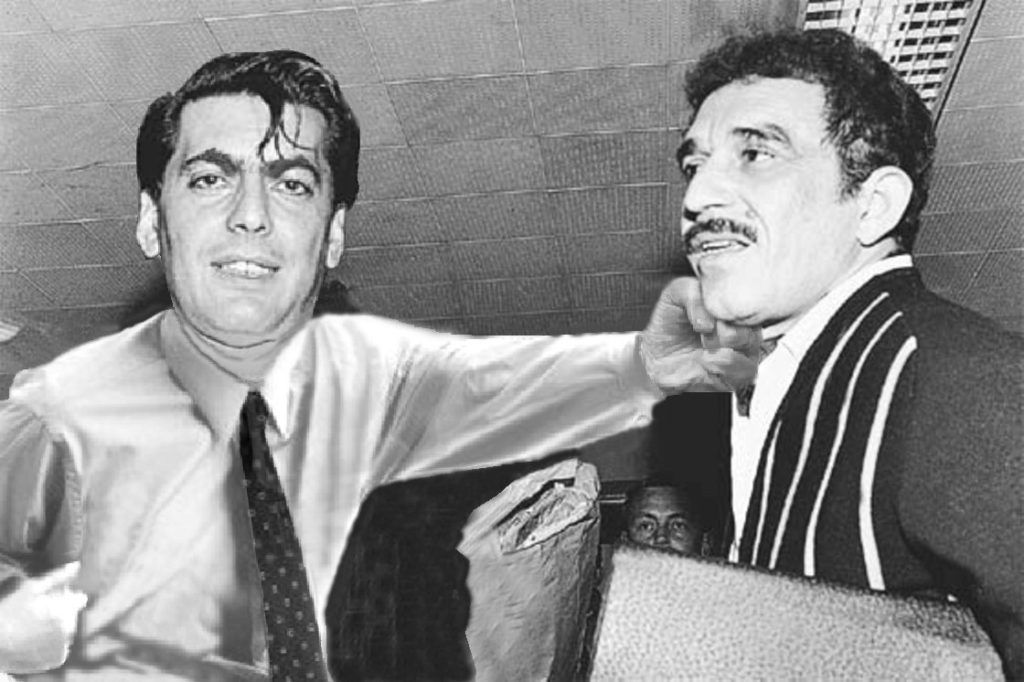

Pero algunas veces las cosas pasan a mayores, como en México en 1976, cuando Mario Vargas Llosa le endilgó una precisa trompada a la mandíbula de Gabriel García Márquez, echándolo al piso. ¿Las causas? Por la época se dijo que Gabo se había vuelto un excesivamente comedido confidente de Patricia, la esposa de Vargas Llosa. Pero los escritores nunca han vuelto a hablar del asunto.

Como semejantes pendencias son la miel de las plateas literarias, un industrioso autor, Albert Angelo, ha publicado un libro donde recopila semejante fuego cruzado. El volumen, Escritores contra escritores, (El Aleph editores, Barcelona, 2006), es una delicia. Lo propio había hecho antes Jon Winokur, quien publicó Writers or writing (Running Press, Filadelfia). Veamos algunas perlas.

En esta materia, nadie se salva, ni los clásicos. Así, Lope de Vega, príncipe de los ingenios, parece que también lo era de los agravios cuando dijo: “Dante me pone enfermo”. Pero no fue el único. Horace Walpole, escritor y arquitecto del siglo XVIII, afirmó que “(Dante Alighieri era) una hiena que escribía poesía en tumbas”. La frase pudo haber salido del mejor callejón. Otro apaleado celebérrimo ha sido Gustave Flaubert, de quien el mortífero Jorge Luis Borges dijo cierta vez: “A pesar de lo mucho que se esforzaba por escribir, las frases no le salían bien. Cae, como Lugones, en un estilo burocrático que apaga el interés del lector. No trata de ser interesante”. A sobarse.

Pero parece que William Shakespeare acaparó los mayores guantazos. Round uno de León Tolstoi: “La fama indiscutida de la que goza Shakespeare como escritor es, como todas las mentiras, una gran maldad”. Round dos de George Bernard Shaw: “Con la única excepción de Homero no hay otro escritor eminente, ni siquiera Sir Walter Scott, al que desprecie de la manera total con la que desprecio a Shakespeare cuando comparo mi mente a la suya”. Round tres de Graham Greene: “En algunas ocasiones Shakespeare era un escritor condenadamente malo”. Nock out. Pobre.

Pero según parece, en la literatura norteamericana el más lenguaraz ha sido el notable Mark Twain, célebre por sus temidas socarronerías, como la que le soltó a Ambrose Bierce (alias Dod Grile): “Ha escrito algunas cosas admirables –piezas ocasionales–, pero ninguna de ellas es una ‘joya’. Dod Grile tiene sentido del humor, pero por cada risa que hay en sus libros también hay cinco sonrojos, diez escalofríos y un vómito. La risa sale demasiado cara”. Escatológico, sin medias tintas. No menos cautela tuvo contra Jane Austen: “Cada vez que leo Orgullo y prejuicio (de Austen) me entran ganas de desenterrarla y golpearle en el cráneo con su propia tibia”. ¿Alguien habrá querido alguna vez ser su enemigo?

Las estocadas no han cesado desde entonces y todos han recibido cisuras de alguna consideración, cuando no prácticas amputaciones del orgullo ajeno. Si hasta le ha caído un mandoblazo a Sócrates (“Cuanto más le leo, menos me extraña que lo envenenasen”, espetó Thomas Babington Macaulay, poeta del siglo xix que debe su recordación a tan majadera frase), por qué no pensar que los damnificados se cuenten por decenas. Por ejemplo: “Todo es tan gris e incómodo (en los libros de Samuel Becket) que al final parece que sufre constantes malestares de vejiga, como le pasa a veces a la gente mayor cuando duerme”, refunfuñó Vladimir Nabokov. Y, por supuesto, no ha sido al único que ha zaherido el autor de Lolita. Otra de sus víctimas que, nada menos, que James Joyce, contra quien dijo: “El desafortunado Finnegans Wake es simplemente una masa informe y aburrida de folclore barato, un libro que es como un pudín frío, como un ronquido persistente en la habitación contigua, algo de lo más irritante para un insomne como yo”. Terrible.

Tan majadera costumbre ha alimentado por siglos las rencillas literarias, como la que sostuvieron Gore Vidal y Truman Capote. He aquí tamaño fuego cruzado con munición de no poco calibre: “(Gore Vidal) no tiene talento, excepto para escribir ensayos. No tiene sensibilidad interior –no puede ponerse en el lugar de otra persona– y, exceptuando Myra Breckinridge, lo cierto es que nunca ha encontrado su estilo”, bramó Capote. Vidal le dio de vuelto esta frase, a poco de la muerte de su antagonista, en 1984: “La muerte de Capote fue una buena maniobra profesional”. Ni los muertos descansan en paz.

Aunque William Wycherley, dramaturgo y poeta del siglo XVII, dijo una frase brutal: “Los poetas, como las putas, solo son odiados por sus colegas”, la sentencia bien puede dirigirse a todos los escritores en general. Para darle la razón está, por ejemplo, Carson McCullers, que no quería mucho a los autores de El viejo y el mar y Luz de agosto, de quienes vociferó: “Tengo mucho más que decir que (Ernest) Hemingway y Dios sabe que lo digo mucho mejor que (William) Faulkner”.

Así como a estos, también le ha caído munición de mediano tamaño a F. Scott Fitzgerald. El autor: el crítico literario estadounidense Edmund Wilson, que dijo: “Lo cierto es que Fitzgerald no sabe qué hacer con la joya que le ha sido otorgada. Pues ha sido dotado de imaginación sin el intelecto para controlarla; ha sido dotado del deseo por la belleza sin un ideal estético; y ha sido dotado de talento para expresarse sin demasiadas ideas para expresar”.

Pero contra quien se ensañaron fue contra Henry James, que recibió una auténtica artillería desde varias trincheras. El primer disparo fue de William Faulkner: “Es la viejecita más encantadora que he conocido nunca”, seguido del perdigonazo del notable T. S. Eliot: “(James) tenía una mente tan perfecta que ninguna idea podía profanarla”. El tiro de gracia proviene del temible tirador Oscar Wilde: “El señor Henry James escribe narrativa como si fuese una obligación desagradable”. Si James no murió con esta lluvia de arsénico literario hay que celebrarlo.

En América Latina no andamos cortos de invectivas. Qué va. Si hasta el propio García Márquez apostrofó así: “El indio Rabindranath Tagore, a quien debemos tantas lágrimas de caramelo, fue arrastrado por los vientos de la justicia del carajo”. Suficiente. Pero quien parece hacía de la diatriba su principal hobby era el chileno Roberto Bolaño, si no fíjense. De Isabel Allende dijo: “Me parece una mala escritora; simple y llanamente llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo que Isabel Allende sea escritora, es una escribidora”. De Antonio Skarmeta: “Soy incapaz de leer un libro suyo, ojear su prosa me revuelve el estómago”. Y de su compatriota José Donoso: “Es un escritor con una línea de flotación jodida. Es un autor que tiene libros que son abominables, malos de salir corriendo”. Ufa.

Ahora, ¿alguien se anima a querer ser escritor?